Dienstag, 5. September 2023

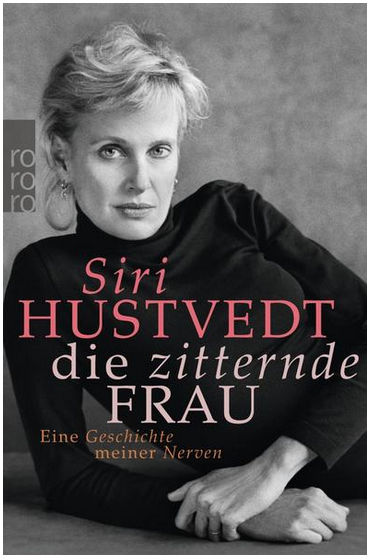

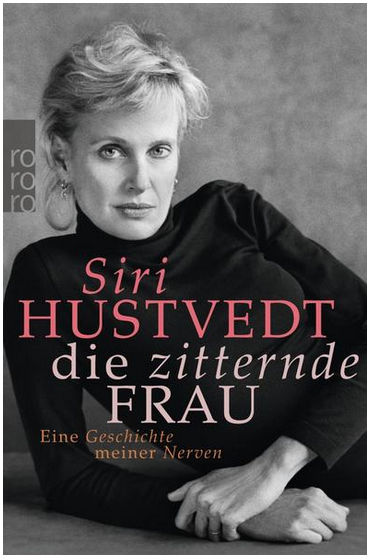

Kunst im Sommer 2023: In Paris, Berlin, Hamburg, …

youjia, 11:32h

Paris

Fondation Louis Vuitton, Architektur von Frank Gehry, im Jardin d‘Acclimatation, Eröffnung: 2014.

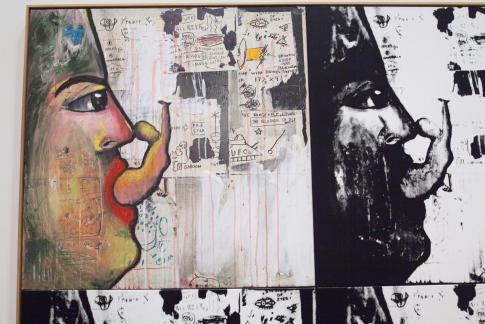

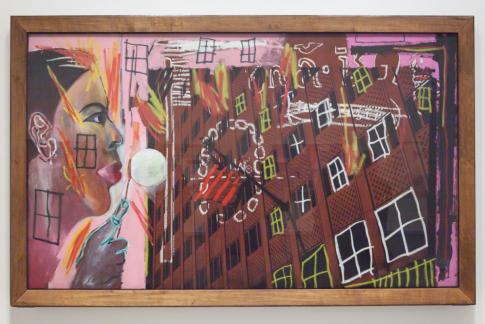

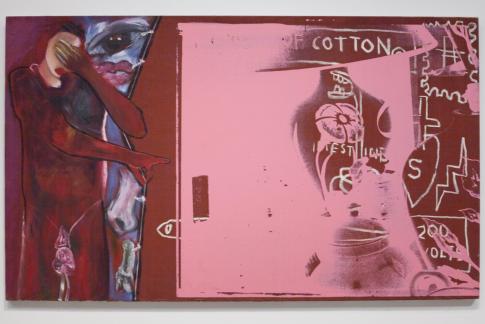

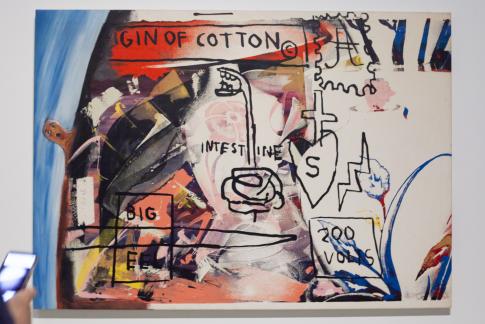

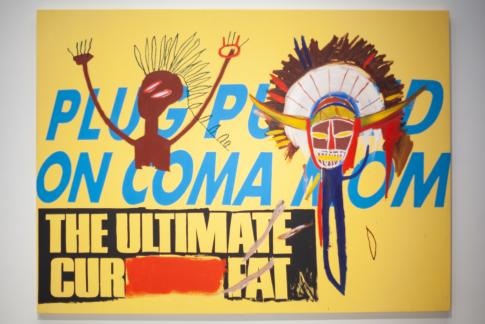

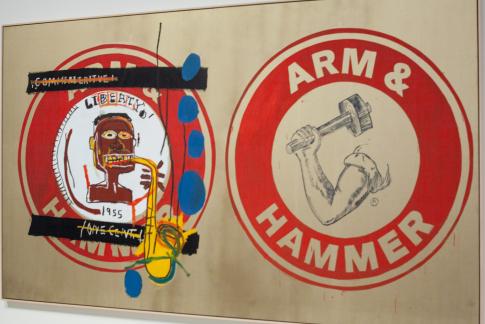

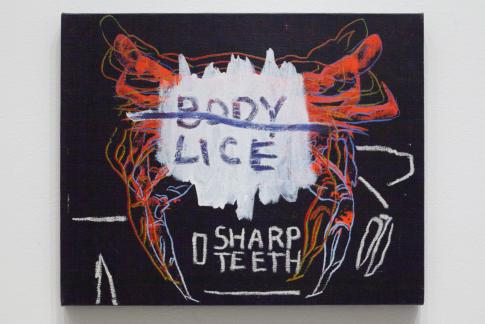

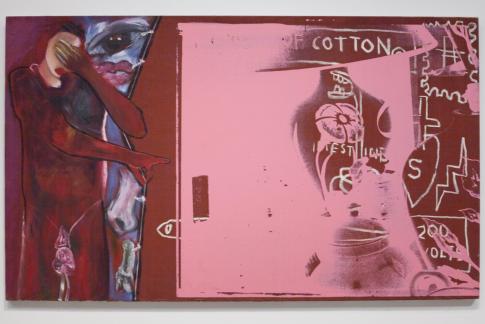

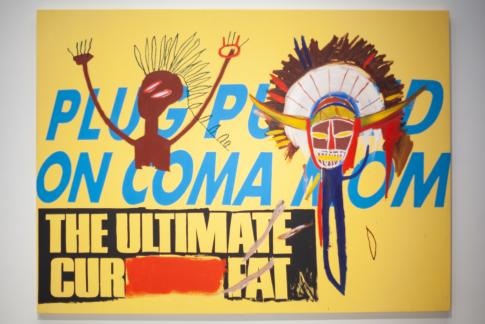

Die Fondation Louis Vuitton zeigte Basquiat x Warhol: Painting Four Hands, 5.4.–28.8.2023. Ausgestellt wurden siebzig der insgesamt etwa 160 Bilder, die Jean-Michel Basquiat (1960–1988) und Andy Warhol (1928–1987) zwischen 1984 und 1985 zusammen gemalt hatten. Dazu waren gut ein Duzend Bilder der beiden in weiterer Kooperation mit Francesco Clemente (*1952) sowie von ein paar weiteren New Yorker Künstlern und einiger sehr weniger Künstlerinnen zu sehen. Das gesamte Gebäude war in elf Sektionen unterteilt bespielt. Ich mochte Basquiat vorher schon, vor allem seinen wilden Strich, aber erstmals den Originalen gegenüberstehend bespringt einen regelrecht eine sprühende Energie. Von Warhol haben mir insbesondere seine Zurücknahme und der Respekt in den Bildern und in gelegentlichen Aussagen gegenüber dem viel jüngeren Kollegen gefallen. Deshalb hier in aller Ausführlichkeit.

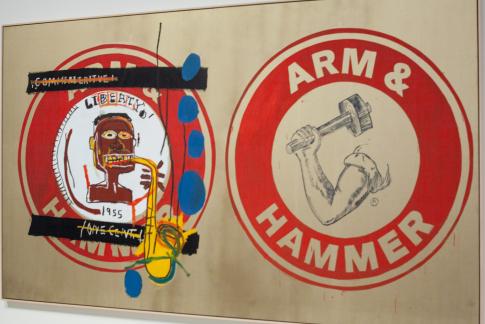

Jean-Michel Basquiat and Andy Warhol: Arm and Hammer II. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984–85. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

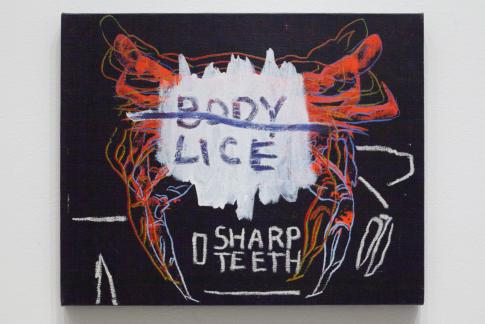

Basquiat and Warhol: Sharp Teeth. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984–85. Private collection.

Basquiat, Warhol: Lobster. Acrylic, oilstick and silkscreen on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Lobster (White). Acrylic, oilstick and silkscreen on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

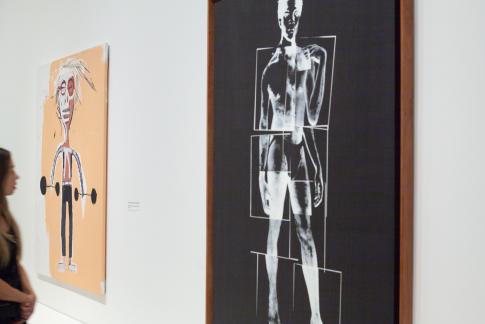

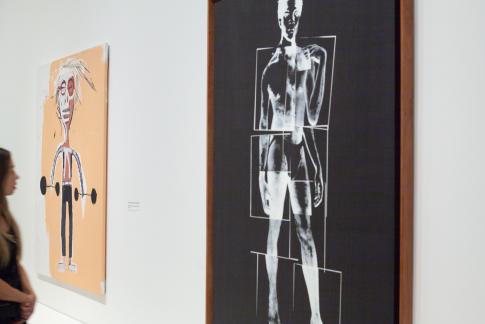

Links | Left: Basquiat: Untitled (Andy Warhol with Barbells). Acrylic and oilstick on canvas, ca. 1984. Private collection.

Rechts | Right: Warhol: Jean-Michel Basquiat. Acrylic and silkscreen ink on linen, 1984. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Foundation Collection.

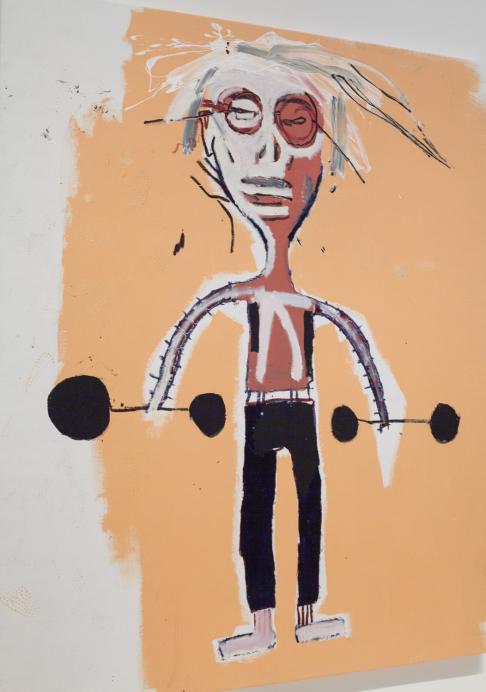

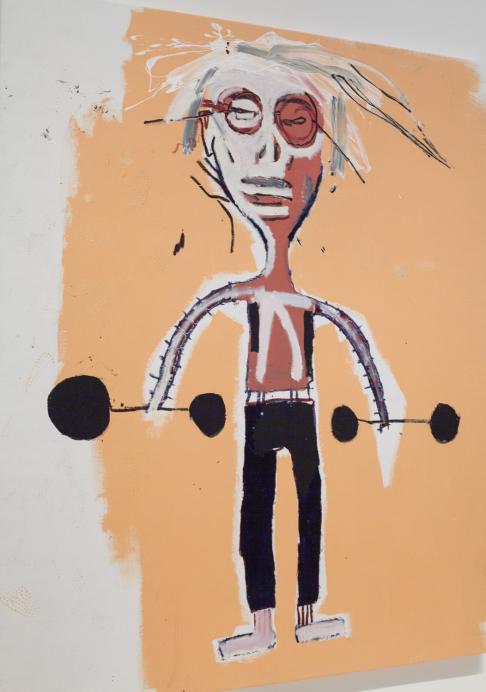

Ebd., links | left.

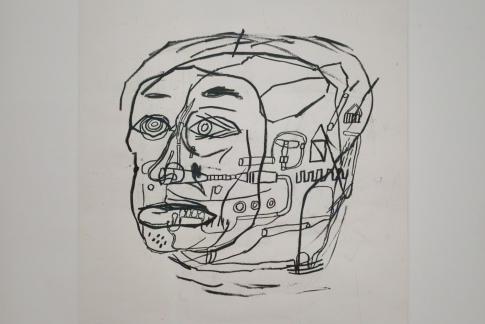

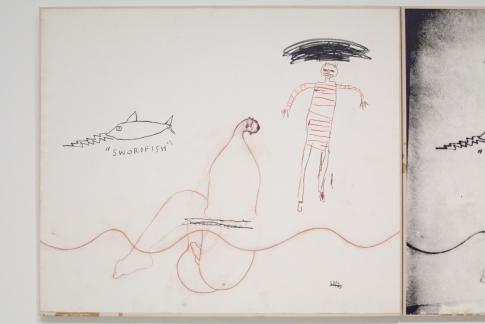

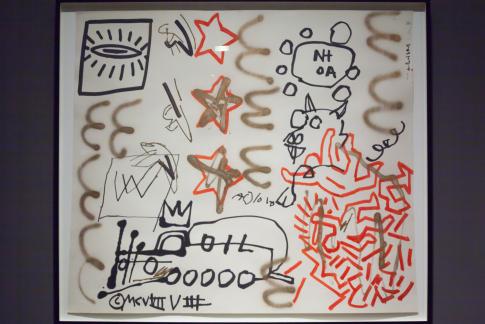

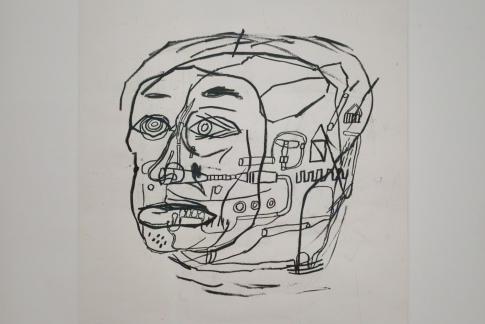

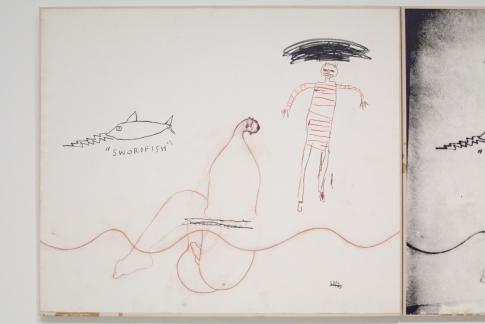

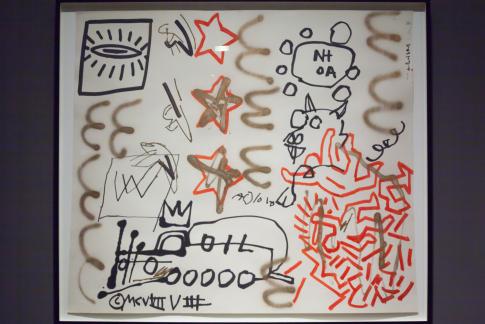

Basquiat: Untitled. Oilstick on paper, 1984. Private collection, London.

Warhol: Self-Portrait with Jean-Michel Basquiat. Polaroid, October 4, 1982. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat: Dos Cabezas. Acrylic and oilstick on canvas with wood supports, 1982. Private collection, courtesy Gagosian.

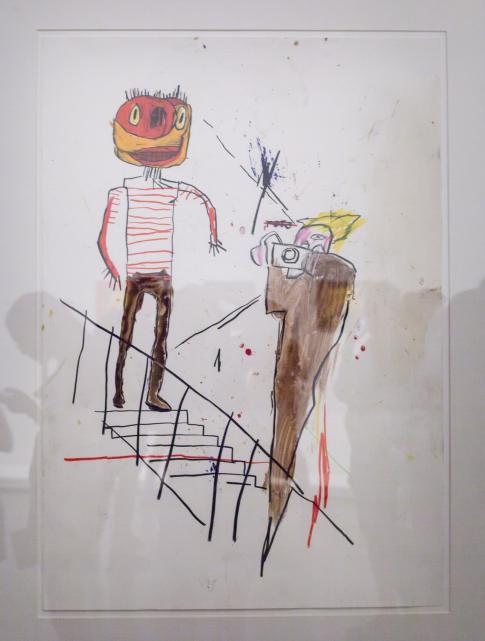

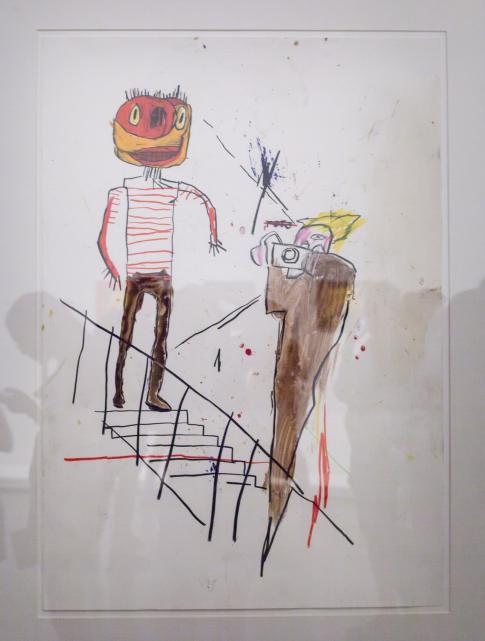

Basquiat: Foto (Jean-Michel Basquiat being photographed by Andy Warhol). Mixed media on paper, 1983. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

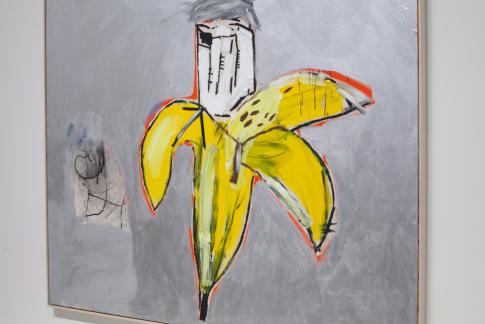

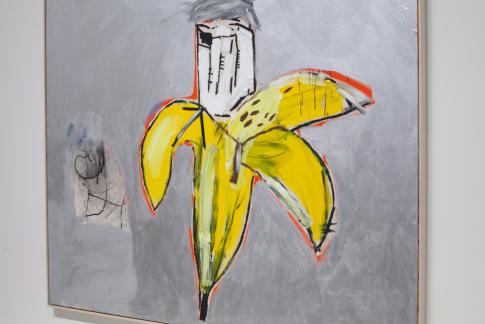

Basquiat: Brown Spots (Portrait of Andy Warhol as a banana). Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Private collection, courtesy Galerie Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente and Andy Warhol: Alba‘s Breakfast. Mixed media on paper mounted on canvas, 1984. Galerie Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Clemente, Warhol: Tre Amici. Detail, coloured pencils on paper mounted on canvas and silkscreen ink on paper mounted on canvas, 1984. Disaphol Chansiri.

Basquiat, Clemente, Warhol: Pole Star. First panel: acrylic and collage on metal, 1984. Courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

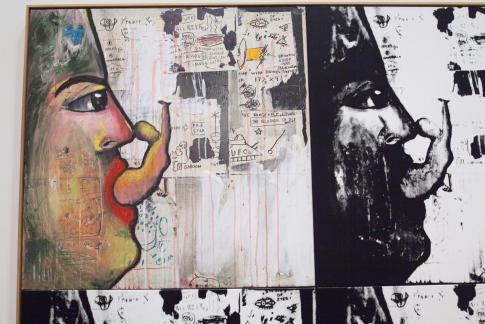

Basquiat, Clemente, Warhol: Premonition. Oilstick, acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984. Hubert Burda Foundation.

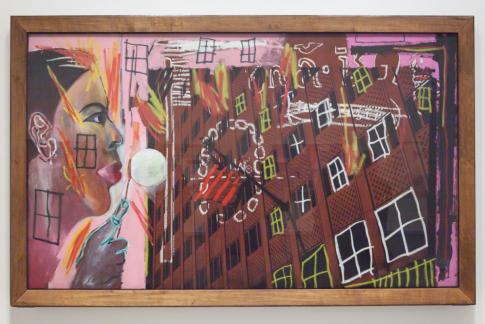

Basquiat, Clemente, Warhol: Casa del Popolo. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984. Private collection.

Basquiat, Clemente, Warhol: Pimple Head. Mixed media on canvas, 1984. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

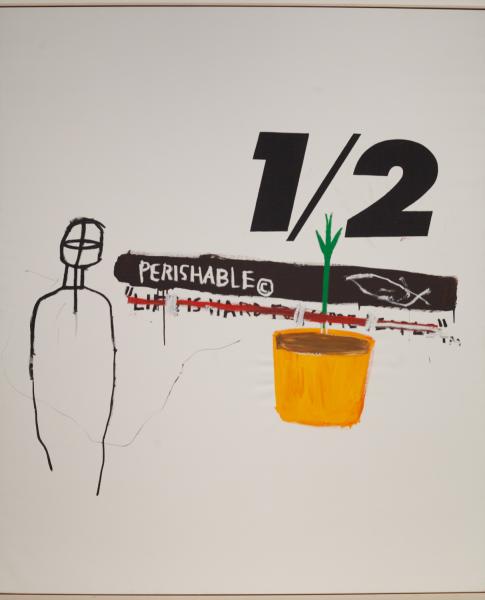

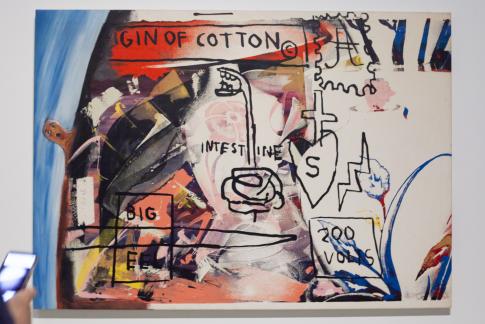

Basquiat, Warhol: Perishable. Acrylic and silkscree ink on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

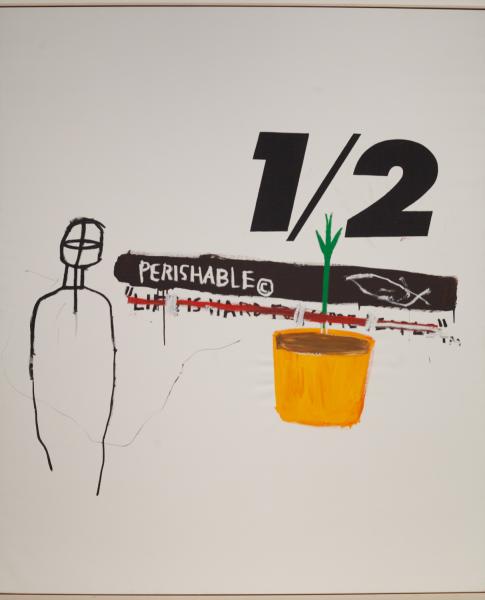

Basquiat, Warhol: 1/2 Keep Frozen. Detail, acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Nahmad Contemporary, New York.

Basquiat, Warhol: Untitled (50 Dentures). Acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984–85. Collection Nicola Erni.

Basquiat, Warhol: China. Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

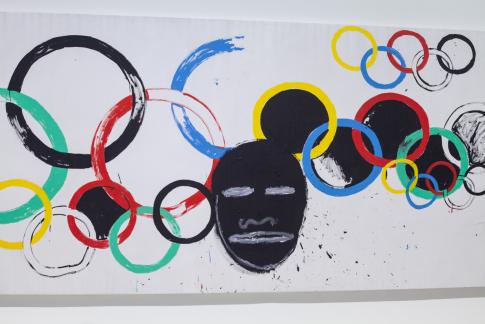

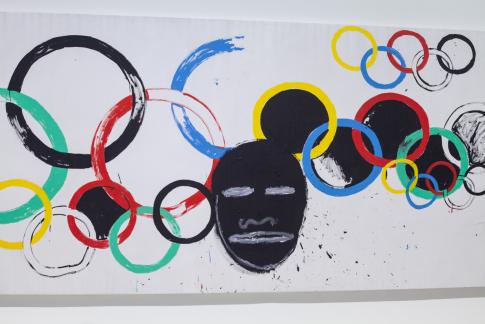

Basquiat, Warhol: Olympic Rings. Detail, acrylic and silkscreen ink on canvas, 1985. Collection Éditions Enrico Navarra.

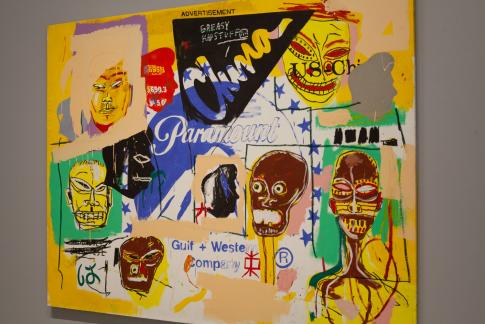

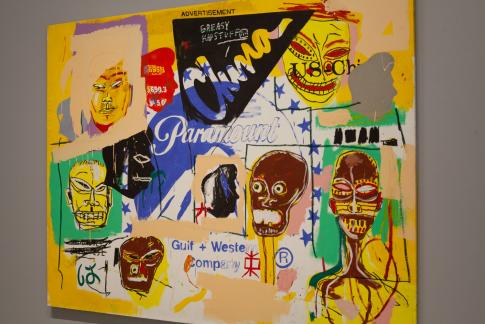

Basquiat, Warhol: China Paramount. Acrylic, oilstick and silkscreen ink on canvas, 1984. Collection Nick Rhodes.

Basquiat, Warhol: African Masks. Detail, acrylic and silkscreen ink on canvas, ca. 1984. Private collection.

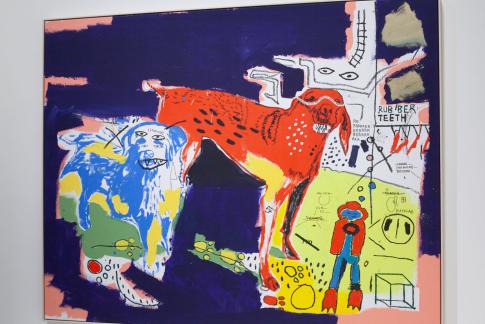

Basquiat, Warhol: Untitled (Two Dogs). Acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984. Private collection.

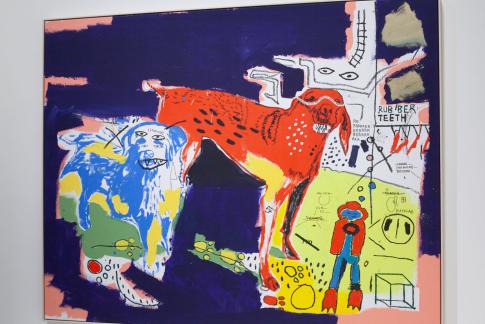

Basquiat, Warhol: Dogs. Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Cabbage. Acrylic and oilstick on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Highest Crossing. Acrylic on canvas, 1984. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Stoves. Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat: 45 Plates. Detail, Marker on ceramic, 1983–86.

Hier | Here: Robert Rauschenberg, Alfred Hitchcock, Cezanne, Louise Nevelson, Max Ernst and Henry Ford.

Ebd.

Hier | Here: Picasso, Frank Stella, Henri Matisse, Jasper Johns, Cy Twombly, Fab 5 Freddy.

Jean-Michel Basquiat and Keith Haring: Untitled. Ink and gold spray paint on paper, 1981. Keith Haring Foundation.

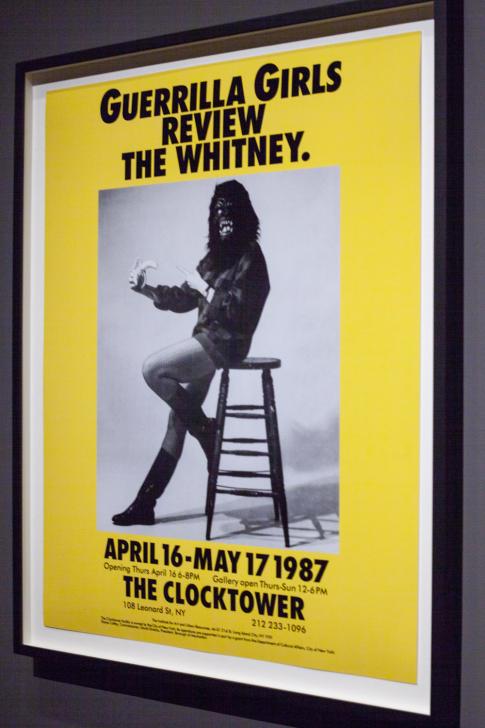

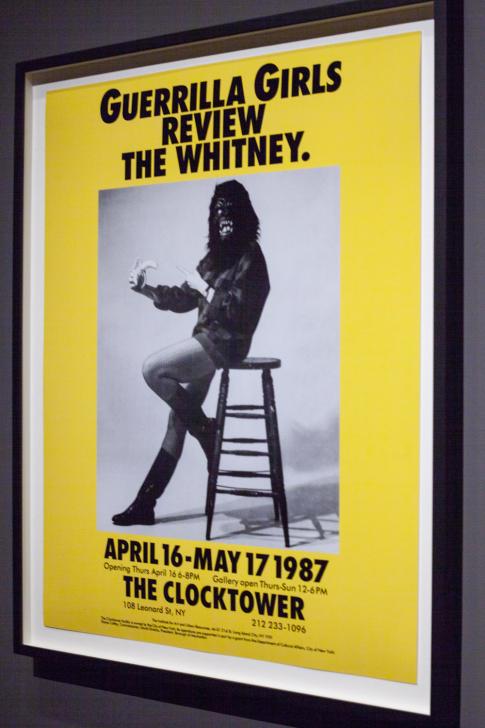

Guerrilla Girls Review the Whitney. 1987. Courtesy the Guerrilla Girls.

Keith Haring and LA II: Untitled (Female Bust). Ink and Day-Glo acrylic paint on fiberglass, 1983. Collection Larry Warsh.

Dean Chamberlain: Keith Haring, Nick Rhodes & Simon Le Bon on the Set Haring Painted for Arcadia‘s Appearance on MTV. Colour print, 1985. Collection Nick Rhodes.

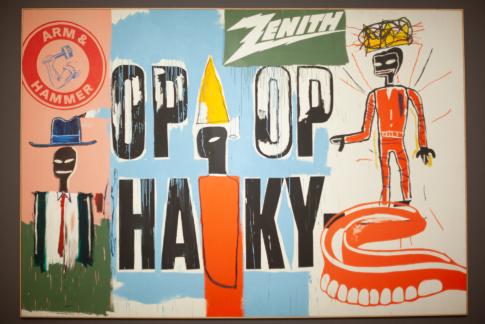

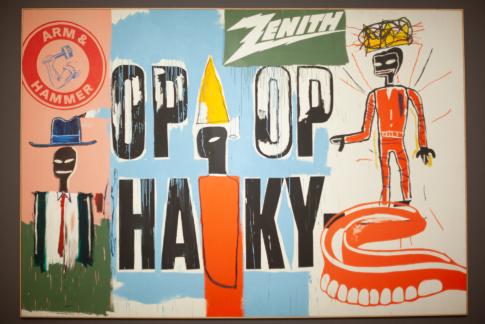

Basquiat, Warhol: Op Op. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984–85. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Collaboration. Acrylic and oilstick on linen, 1984–85. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Foundation Collection.

Basquiat, Warhol: Collaboration (Pontiac) No. 5. Detail, acrylic on canvas, 1984. Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte.

Basquiat: Gravestone. Acrylic and oil on wood panel, 1987. Private collection, courtesy Galerie Enrico Navarra.

Sorry, dass ich das Foto verschliert habe.

Katharina Grosse: Canyon. Detail, 14,5x5,7x9m, 3,7 tonnes, acrylic on aluminium, 2022.

Ebd., Detail.

Ebd., Detail.

Djan Silveberg: Téménos (τέμενος). Installation, building, technical and administrative equipment, furniture, staff, art production, visitors, 2022.

Google klärt Temenos auf als einen „abgegrenzten heiligen [Tempel]bezirk im altgriechischen Kult“. Online finde ich nichts in Verbindung zur Fondation, dafür aber ein paar ähnliche Bildtafeln auf Silvebergs Instagram, etwa von 2021 in Straßburg – ob er diese Tafeln heimlich als Interventionen anbringt?

--

Der Palais de Tokyo hatte geschlossen. Im benachbarten Musée d‘Art Moderne de la Ville de Paris (MAM) liefen nur die Sammlungsausstellungen, Sonderausstellungen öffnen erst wieder nach der Sommerpause.

Alfred Janniot. Detail.

Marcel Gaumont.

Kate Newby (*1979): The Edge of the Earth. Bricks, mortar, 2022.

Doch auch die Dauerausstellungen des MAM haben einiges zu bieten. Zunächst den „Salle Matisse“ mit seinen „Tänzen“ in der 2017 renovierten Galerie:

Henri Matisse (1869–1954): La Danse inachevée | The Unfinished Dance. Huile et fusain sur toile | Oil and charcoal on canvas, 1931. Achat Succession Pierre Matisse, 1993.

Ebd., Detail.

Henri Matisse: La Danse | The Dance. Huile sur toile | Oil on canvas, 1931–33. Achat à l‘artiste, 1936 sur le fonds d‘acquisition de l‘Exposition international de 1937.

Ebd. wurde die erste Version dieser Arbeit in der Barnes Foundation, Philadelphia unter Aufsicht von Matisse installiert, Foto aus Schaukasten.

Dann ging es zu den Schenkungen von Zao Wou-Ki 赵无极 (1920 oder 1921 in Beijing –2013 in Nyon). Zao zog 1947 nach Paris, wo er bis 2011 lebte, seit 1983 werden seine Arbeiten auch in China ausgestellt.

Zao Wou-Ki: I. Eau-forte | Etching, 1963. Achat en 1964.

Ebd.: I, 63. Eau-forte | Etching, 1963. Achat en 1964.

Ebd.: Six janvier 1968. Huile sur toile | Oil on canvas, 1968. Achat en 1971.

Ebd.: 01.10.73. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1973. Don de Mme Françoise Marquet-Zao en 2022.

Und nun in einem Sprint durch die hier präsentierte Moderne:

Otto Freundlich (1878–1943): Composition. Huile sur toile | Oil on canvas, 1911. Achat en 2014.

Bart van der Leck (1876–1958): Au marché. Huile sur toile | Oil on canvas, 1913. Achat en 1991.

Auguste Herbin (1992–1960): Route muletière et maison à Céret. Huile sur toile | Oil on canvas, 1913. Donation Henry-Thomas en 1976.

Pablo Curatella Manes (1891–1962): Le Guitariste. Bronze, 1921. Achat en 1962.

Francis Gruber (1912–1948): Les Malheurs de l‘amour. Huile sur toile | Oil on canvas, 1937. Don de M. François-Gérard Seligman en souvenir de Jacques Lassaigne en 2008.

Wenn schon keine Malerinnen ausgestellt werden, gibt es von mir wenigstens Frauenfiguren – obwohl sie namenlos und nur als Frauen „mit blauen Augen“, mit „rotem Hut“ benannt sind … oder schlicht als „Nackte“.

Amedeo Modigliani (1884–1920): Femme aux yeux bleus. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1918. Legs du Docteur Maurice Girardin en 1953.

Kees Van Dongen (1877–1968): Femme au chapeau rouge. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1925. Donation de Mme Mathilde Amos en 1955.

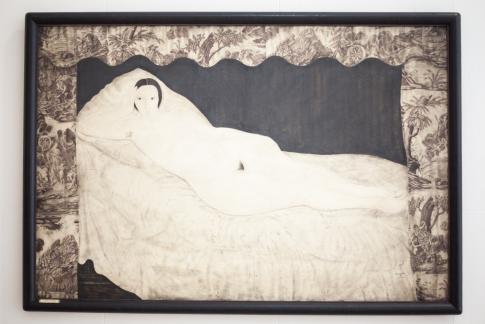

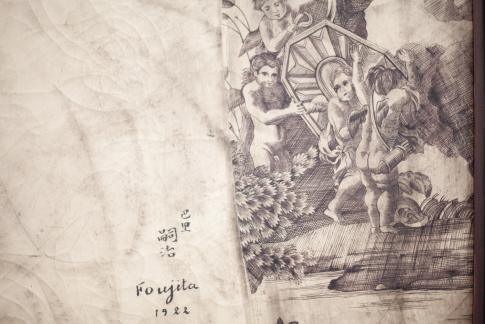

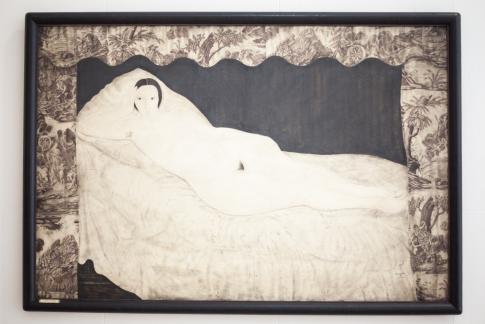

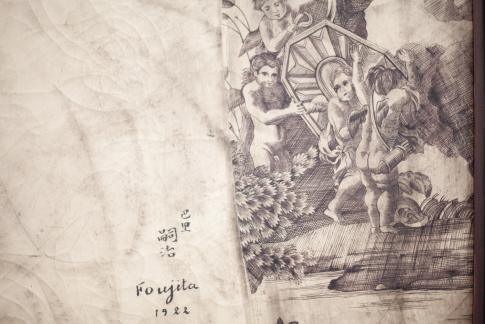

Léonard Foujita (1886–1968): Nu chouché à la toile de Jouy. Huile, encre, fusain et crayon sur toile | Oil, ink, charcoal and pencil on canvas, 1922. Don de l‘artiste en 1961.

Ebd., Detail.

Gaston Lachaise (1882–1935): Floating Woman. Bronze, 1927 (fonte de 2015 | found 2015). Modern Art Foundry, New York, don de la Fondation Lachaise en 2019.

Jean Hélion (1904–1987): Figure bleue. Huile sur toile | Oil on canvas, 1935–36. Don de la Joseph Cantor Foundation, Indianapolis, en 1984.

In der Art Deco-Sektion sah ich dieses Zigarettenetui, das ich zu gern mein eigen nennen würde:

Paul Emile Brandt (1883–1952): Porte-cigarettes. Argent, or et laque | Silver, gold and lacquer, ca. 1937. Achat à l‘artiste en 1937.

An aktuelle(re)n Anschaffungen sind neben anderen folgende ausgestellt:

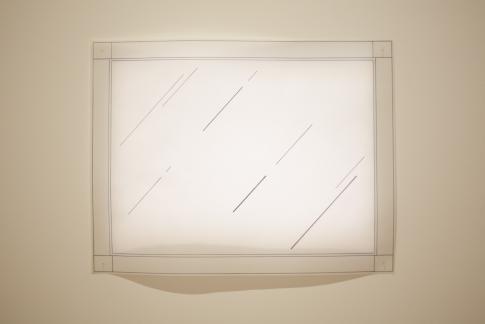

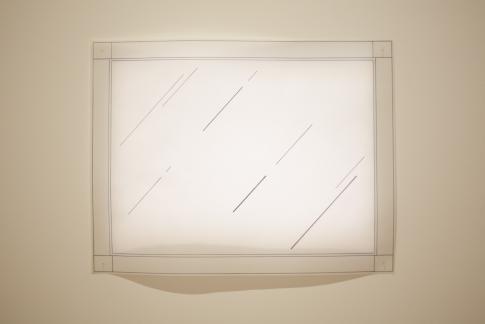

Marie Bourget (1952–2016): Reflet (Deuxième état). Encre sur calque | Ink on tracing paper, 1985. Don de Yves Bourget en 2021.

Pierre Weiss (*1950): panic room. #1, #2, #3, #4, #5. Aluminium, vernis, bois chêne, peinture acrylique | Aluminium, varnish, oak wood, acrylic paint, 1992–2022. Courtesy de l‘artiste et de la Galerie Valeria Cetraro.

Ebd., Detail.

Hubert Kiecol (*1950): Bundesbank. Detail, Béton | Concrete, 2010. Collection de l‘artiste.

Helmut Federle (*1944): Bird Migration at Azusa-Gawa River in Winter. Acrylique sur toile | Acrylic on canvas, 2022. Courtesy Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder.

--

Das Jeu de Paume, die Galerie nationale du Jeu de Paume, zeigt Frank Horvat: Paris, the World, Fashion, 26.6.–17.9.2023.

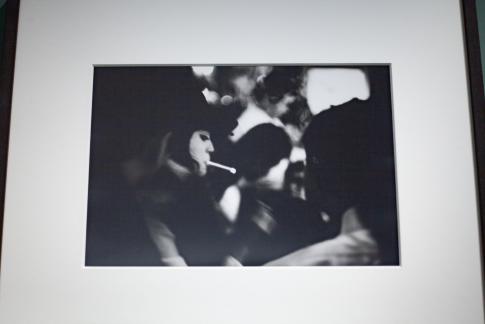

Prostitutes in a Police Car, Paris, for „Réalités“. Tirage argentique moderne | Modern silver-plate print, 1956.

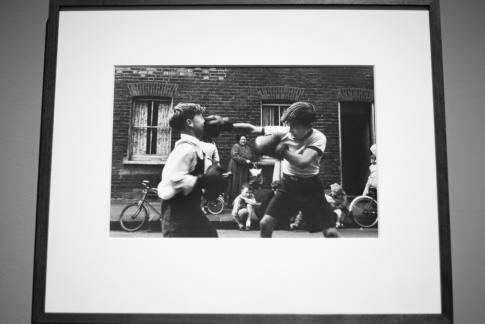

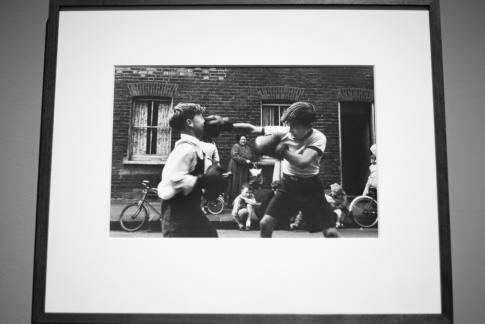

Chilrden Boxing, Lambeth, London, England. 1955. Tirage argentique moderne par Guillaume Geneste | Modern silver-plate print by Guillaume Geneste, 2023.

The Lido, Paris. 1956. Tirage argentique moderne par Hervé Hudry | Modern silver-plate print by Hervé Hudry, 2002.

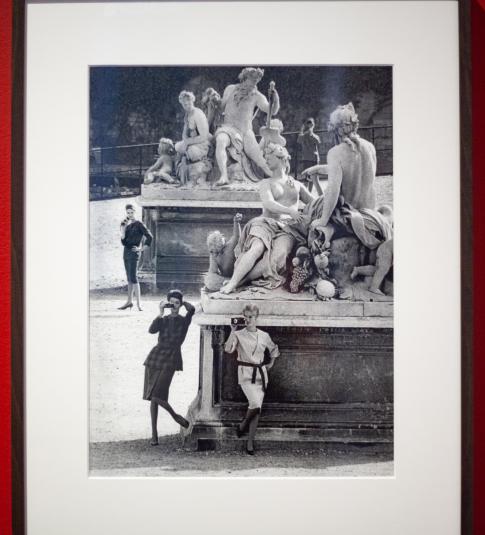

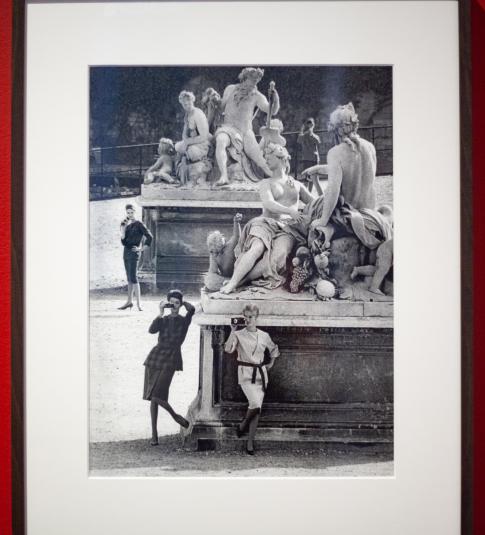

Place de la Concorde, Paris, for „Jardin des Modes“. Tirage lambda moderne | Modern lambda print, 1958.

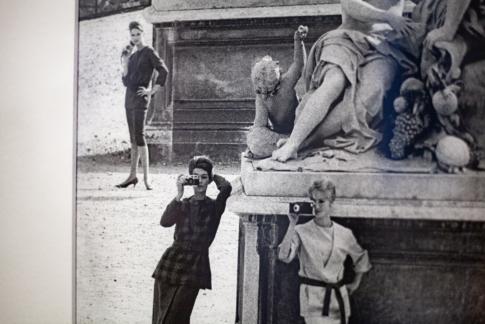

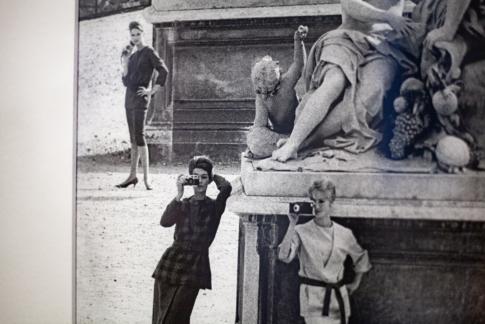

Ebd., Detail.

Judy Dent, for „Elegance“. Tirage argentique d‘époque | Vintage silver-plate print, 1962.

Woman and Shadow, New York, USA, for „Harper‘s Bazaar“. 1961. Tirage argentique moderne par Hervé Hudry | Modern silver-plate print by Hervé Hudry, 2004.

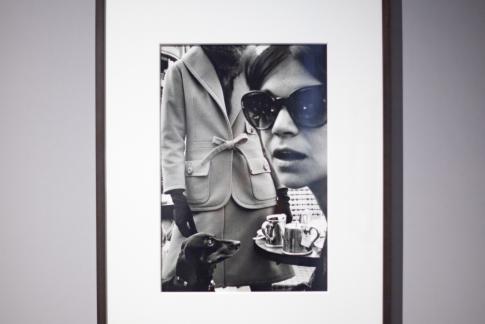

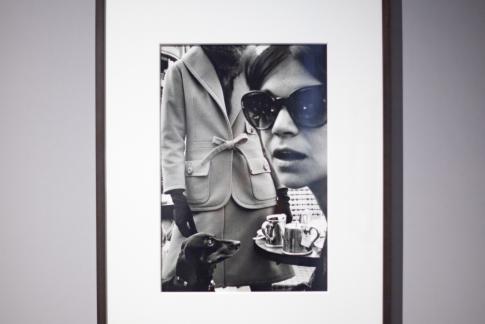

Carol Lobravico at the Café de Flore, Paris, French Haute Couture, for „Harper‘s Bazaar“. 1962. Tirage argentique moderne par Hervé Hudry | Modern silver-plate print by Hervé Hudry, 2004.

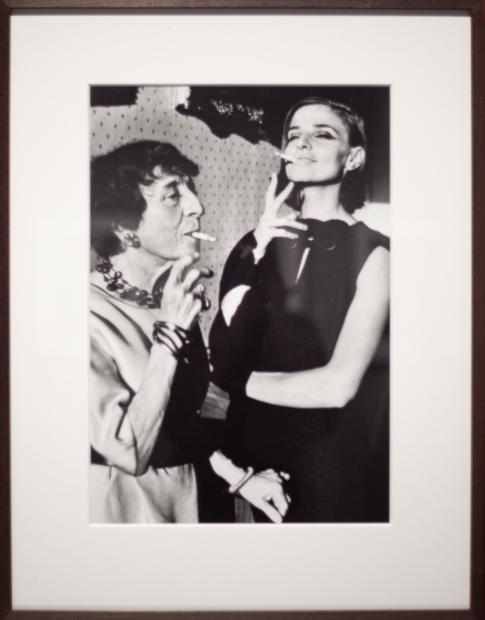

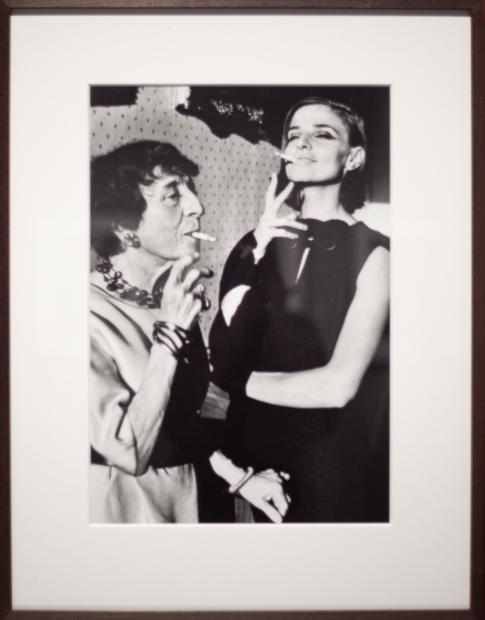

Iris Bianchi and Marie-Louise Bousquet, journalist, French Haute Couture, Paris, for „Harper‘s Bazaar“. 1962. Tirage argentique moderne par Guillaume Geneste | Modern silver-plate print by Guillaume Geneste, 2023.

Television Studio with the Television Building in the Background, Cairo, Egypt. Tirage argentique d‘époque par Jules Steinmetz | Vintage silver-plate print by Jules Steinmetz, 1962.

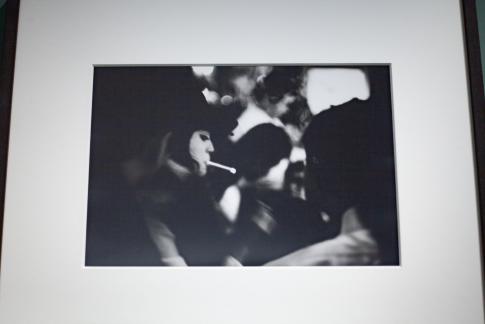

Soirée, Tokyo, Japan. Tirage argentique d‘époque par Jules Steinmetz | Vintage silver-plate print by Jules Steinmetz, 1963.

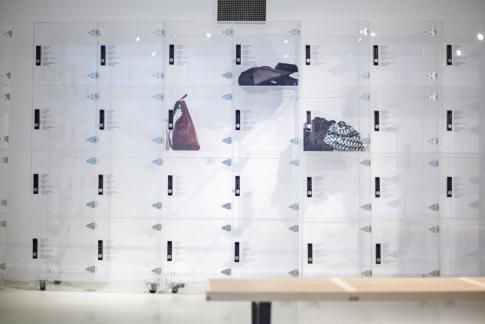

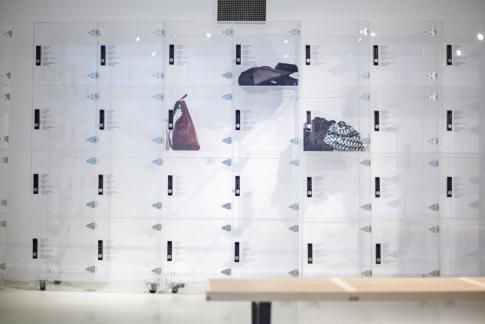

Und was für eine simple wie grandiose Idee, Einblick in die Schließfächer zu gewähren:

--

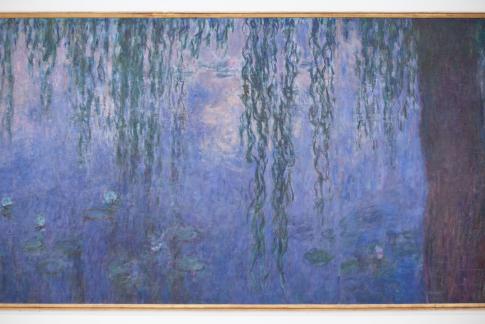

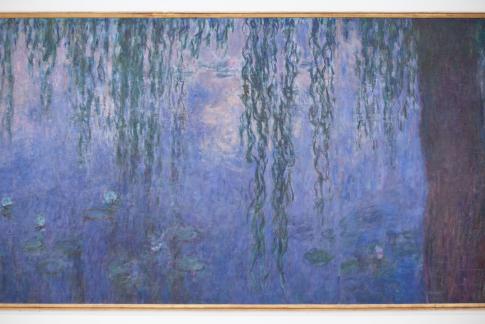

Direkt am anderen Eck des Parks kann man sich im Musée de l‘Orangerie Monets Wasserlilien ansehen, gemalt zwischen 1920–22, installiert 1927, die „Nymphéas“:

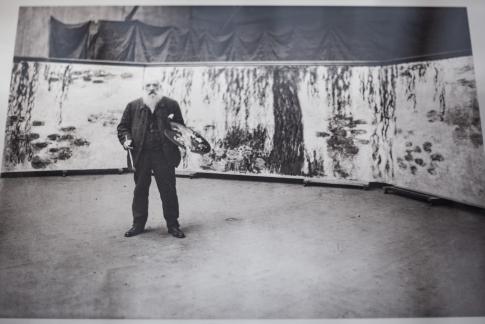

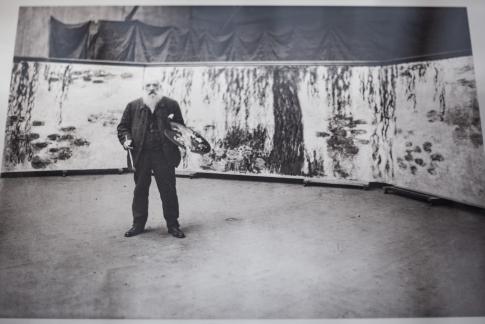

Henri Manuel (attributed): Claude Monet in the Studio of the „Grand Decorations“. Giverny, ca. 1920–22. Gift of M. Alfred Weil. Foto aus einem Schaukasten.

In den Kellergewölben der Orangerie mehr Moderne:

Amedeo Modigliani (1884–1920): Femme au ruban de velours. Huile sur papier collé sur carton | Oil on paper mounted on cardboard, ca. 1915.

Henri Matisse (1969–1954): Femmes au canapé ou Le Divan. Huile sur toile | Oil on canvas, 1921.

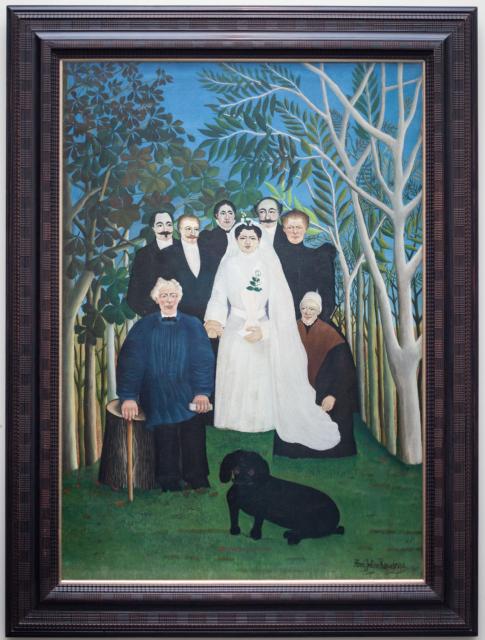

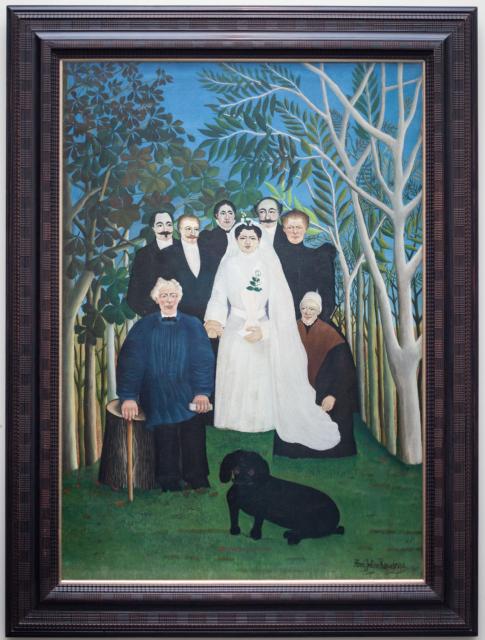

Henri Rousseau (1844–1910): La noce. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1905. Salons des Indépendants de 1905 et 1911.

Pierre-Auguste Renoir (1841–1919): Jeunes filles au piano. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1892.

Marie Laurencin (1883–1956): Les Biches. Huile sur toile | Oil on canvas, 1923.

André Derain (1880–1954): Arlequin et Pierrot. Huile sur toile | Oil on canvas, 1924.

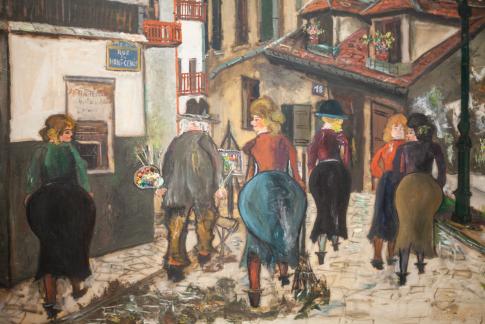

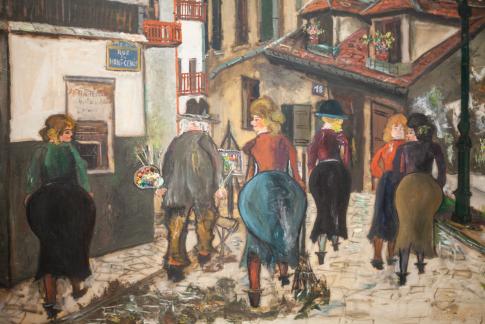

Maurice Utrillo (1883–1955): La Maison Bernot. Huile sur toile | Oil on canvas, 1924.

Ebd., Detail.

Pablo Picasso (1881–1973): Femme au tambourin. Huile sur toile | Oil on canvas, 1925.

Chaïm Soutine (1893–1943): La Jeune Anglaise. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1934.

Ders.: Paysage. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1922–23.

--

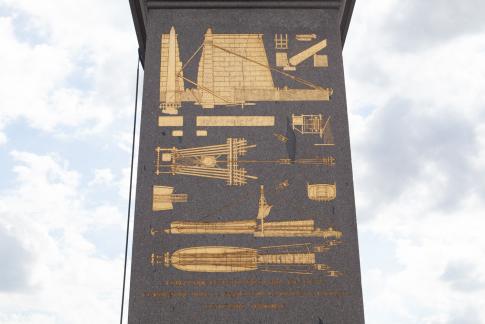

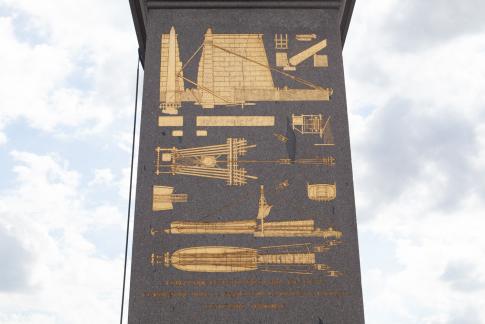

Zwischen den Parks Jardin de Tuilerier (dort: Jeu de Pleume und Orangerie) und Jardins des Champs-Élysées liegt der Place de la Concorde, der Platz der Eintracht. In seiner Mitte und in der Sichtachse vom Louvre zum Arc de Triomphe thront der 23,5m hohe Obélisque de Louxor, der Obelisk von Luxor, einem Geschenk von Ägyptens Vizekönig Muhammad Ali Pascha an Frankreichs König Louis Philippe I., aufgestellt 1836. Auf der Säule kann der komplizierte Transport nachvollzogen werden, auf einer technischen Infografik und wie das Obeliskenmützchen in Gold.

Unweit erinnert eine Steinplatte an den Platz der Revolution 1792–95 mit den Enthauptungen von Louis XVI. am 21.1.1793 und Marie-Antoinettes am 16.10.1793.

--

In der Lektüre von Frank Maier-Solks „Green Fields“ (s. u. in der Sommerlektüre) stieß ich auf den Garten des Friedens (Fountain de la Paix oder Japanischer Garten, Jardin Japonais) im UNESCO-Hauptquartier, Bauzeit: 1956–58, von Isamu Noguchi, Adresse: 7 Pl. de Fontenoy, 75007 Paris.

Auf der UNESCO-Seite fand ich nicht die Möglichkeit, nur den Garten besichtigen zu können, vielleicht muss man eine gesamte Tour buchen. Deshalb ging ich einfach vorbei und … stieß auf ein verwaistes Gelände. Immerhin aber mit einem Zaun, durch den man blicken und knipsen kann. Hier eine Beschreibung zum Garten von 1958, s. S. 32–34.

Dani Karavan: Square de la Tolérance en Hommage à Yitzhak Rabin. Don de l‘artiste et de l‘Etat d‘Israël, 1996.

Text in neun Sprachen, darunter: „Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed.“, „战争起源于人之思想,故务需于人之思想中筑起保卫和屏障。“, „Constitution of the UNESCO“. Etwas dubios ist hier, dass die chinesische Version nicht wie die englische von einer „Verteidigung des Friedens“ spricht, sondern davon, dass „Schutz und Abschirmung errichtet werden“ müssten.

Finde den Eiffelturm.

--

In das Musée du Quai Branly, Adresse: 37 Quai Jacques Chirac, 75007 Paris, wollte ich nicht hinein, aber das Gebäude aus Glas, bedeckt mit Pflanzen und Bäumen, sah online umwerfend aus. Also bin ich vorne in den Garten, durch den Park, am Gebäude vorbei, hinten wieder raus – kann ich eine falsche Seite erwischt haben oder war es irgendwann einmal faszinierend? Ich konnte mich leider nicht begeistern.

Auf dem Weg von hier nach dort findet man sich stets gern an der Seine wieder, zum Beispiel im Musée de la Sculpture en plein air, Adresse: 11 Bis Quai Saint-Bernard, 75005 Paris.

Jean Robert Ipoustéguy (1920–2006): L‘homme aux semelles devant [Der Mann mit den Sohlen vorne]. 1984. Hommage à Arthur Rimbaud (1854–91).

Ders.: Hydrorrhage. Bronze, 1975.

Ebd., andere Seite.

Antoine Poncet (1928–2022): Ochicagogo. Bronze, 1979.

Erwin Patkai (1937–85): Béton armé. Sculpture, 1973.

Auf der Suche nach ein wenig Gegenwart wurde das Musée Rodin von der Liste gestrichen.

Brückenpfeiler in der Form eines Raumschiffes mit Mutter und Kind als Spitze.

Allgemein schien die Stadt in Sommerflucht. Die Gegenwartskunst kam einem immerhin in Schnipseln und Stanzeln unter die Linse. Die Kunstviertel aber hatten geschlossen.

Geschlossen hatte der Startup-Campus mit Popup-Stores Station F, Adresse: La Halle Freyssinet, 5 Parv. Alan Turing, 75013 Paris.

Ebd., Food Market.

Ebenfalls geschlossen waren die Galerien in der benachbarten Rue Louise Weiss sowie das gesamte nördöstlich gelegene Kulturzentrum in der ehemaligen staatlichen Leichenhalle namens Le Centquatre, Adresse: 5 rue Curial, 75019 Paris – nächstes Mal. Als weitere Galerienviertel in der Stadt könne man, vermutlich außerhalb der Ferienzeit, ins Frac île-de-France, Adresse: 22 Rue des Alouettes, 75019 Paris, und Umgebung, sowie in das beim Centre Pompidou gelegene Areal Le Marais.

Die Fahrstuhlröhre am Centre Pompidou sollte man im Sommer wegen Überhitzung allerdings besser meiden. Eine tolle Aussicht hat man natürlich trotzdem.

Hier in der Nachbarschaft vom Pompidou.

Auch das nördlich gelegene Repair Café La REcyclerie, Adresse: 83 Bd. Ornano, 75018 Paris, wurde auf Sparflamme betrieben (vielen Dank für den Tipp an Andi).

Wenn man möchte, so findet man in den Gerüstkonstruktionen am Notre-Dame Gegenwartskunst. Gut gemacht sind dort auch die Infografiken, die einen durch den Wiederaufbau führen. Lass es dir gut ergehen, du wunderbares Gebäude.

Weiter durch die Gegend …

Finde die Touristen.

Finde den zweiten Eiffelturm in diesem Blogpost.

Entlang der Seine sieht man die eine oder andere Brücke mit den von mir sehr geliebten Groteskköpfen.

--

Was ein wundersam verwinkelter Durchgang, dachte ich, schoss dieses Bild und schlüpfte hinein. Aber, ach, ich falle immer wieder auf Eckchen dieser Art herein. Letztens erzählte mir jemand, dass nur Rüden ihr Revier markierten – als könnten Männer nichts dafür, es sei halt ihr Trieb? Google meint dazu, dass auch Hündinnen gelegentlich mitmachten, vor und während der Brunst und vor allem, wenn ein annehmbarer Rüpel in der Nähe weile. Man kann es sich also abgewöhnen. Werte Herren allerorts: Bitte zivilisiert euch endlich. Oder sollte man doch damit anfangen, Fotos von euch zu machen? An der Seine findet ihr in Abständen von einer halben Flasche Bier diese Auffänger:

Derweil in:

Berlin

Pride Parade vor der Neuen Nationalgalerie, 22.7.2023.

Isa Genzken: Rose IV. 8,25m, 646kg, Aluminium, 2016, aktualisiert | updated 2023.

Die Neue Nationalgalerie zeigt Isa Genzken: 75/75, 13.7.–27.11.2023. Anlässlich Genzkens 75. Geburtstag werden 75 ihrer Skulpturen aus allen ihren bisherigen Schaffensphasen ausgestellt. Die Show ist sehr zu empfehlen.

Ausstellungsansicht, Detail.

Weltempfänger. 160x215x40cm, concrete, steel, 1988–89. Private collection, London.

Data. 35x40x60cm, plaster, jute, wire, wood, 1984. Thomas Borgmann, Berlin.

Mein Gehirn. 24x20x18cm, plaster, metal, paint, 1984. Collection Daniel Buchholz and Christopher Müller, Cologne.

Institut. 68x27x14cm, plaster, paint, 1985. Städtische Galerie im Lenbachhaus and Kunstbau Munich.

Wega. 99x45x25cm, plaster, paint. Städtische Galerie im Lenbachhaus and Kunstbau Munich.

Untitled. Detail, 337x360x300cm, installation consisting of 7 parts (4 towers, 3 columns), mirror foil, glass, plastic flower, cigarette, tin foil, spray paint, plaster, acrylic, woven polypropylene, medication instructions, coloured tape, photographs, plastic bag, metal clips, magazine covers, newspaper, aluminium, paper, 2015. Courtesy Galerie Buchholz.

Im Vordergrund | In the front: Office Lighting. 174x310x75cm, fabric, metal, plastic, MDF, acrylic, tape, spray paint, polystyrene, colour print on paper, 2008. Courtesy Galerie Buchholz.

New Building for Berlin. 225x60x45cm, glass, epoxy resin, wood, 2005. Private collection, London.

Fenster. 540x300x100cm, epoxy resin, steel, 1992. Thomas Borgmann, Berlin.

Ebd., Detail.

--

Im Kupferstichkabinett läuft World Framed: Zeitgenössische Zeichenkunst der Sammlung Schering Stiftung, 7.7.–8.10.2023.

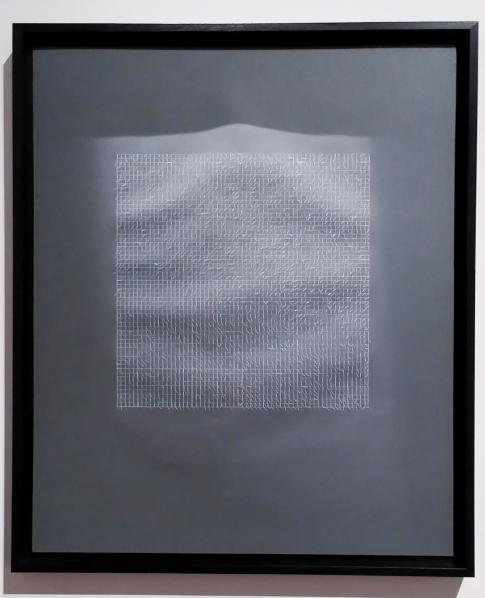

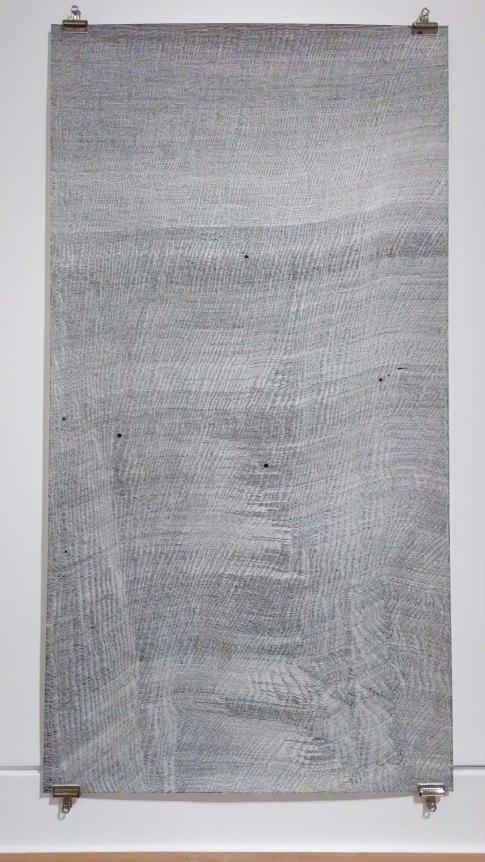

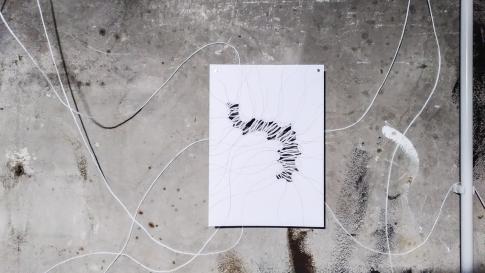

Morgan O‘Hara (*1941): Movement of the Hands of Flutist Roy Amotz Performing at the Kupferstichkabinett, Berlin, 13 September 2017. Aus der Serie | From the series: Live Transmissions. 3-teilig, Bleistift auf Papier | 3 parts, pencil on paper, 2017. 2018 erworben von der Künstlerin | 2018 acquired from the artist.

Jorinde Voigt (*1977): Deklination II (26 Standpunkte), Rotation doppelter akustischer Impuls[e] (N, O, S, W; horizontale Distanz, vertikale Distanz, Volume in %, Dauer in Sek., Loop, Rotationsrichtung, Rotationsgeschwindigkeit | Declination II (26 Positions), Rotation Double Acoustic Impulse (N, O, S, W; Horizontal Distance, Vertical Distance, Volume in %, Duration in Sec., Loop, Rotation Direction, Rotation Speed). Detail, Bleistift und Tinte auf Papier | Pencil and ink on paper, 2008. 2008 erworben im deutschen Kunsthandel | 2008 acquired on the German art market (Galerie Fahnemann, Berlin).

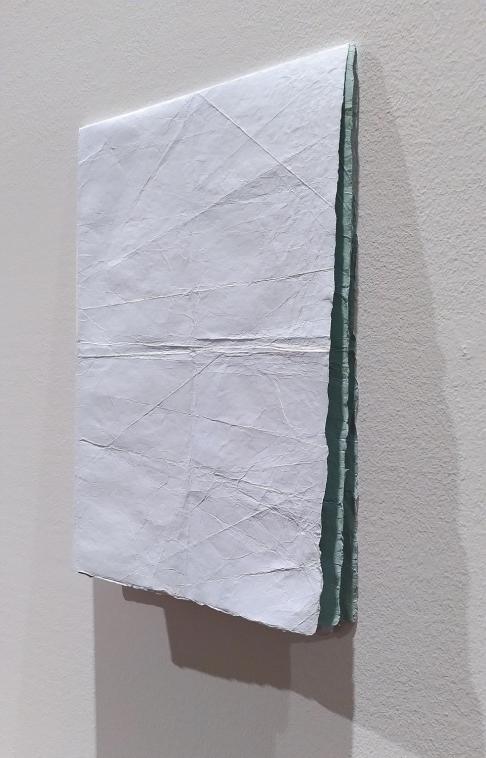

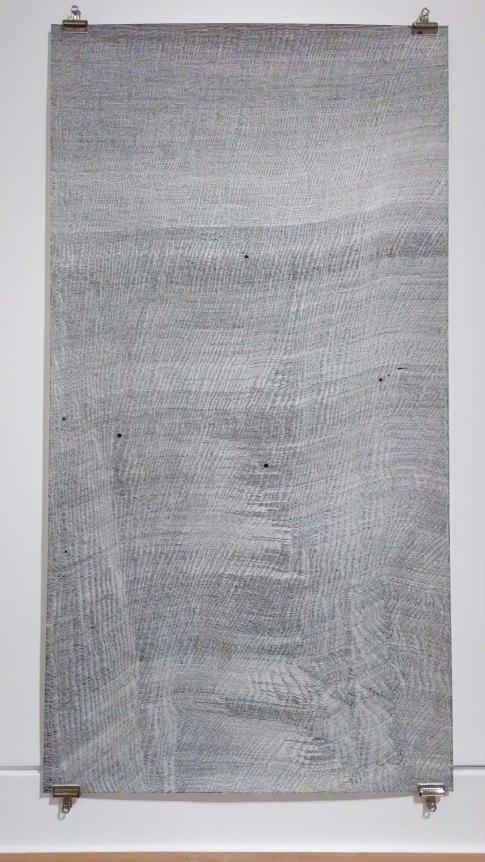

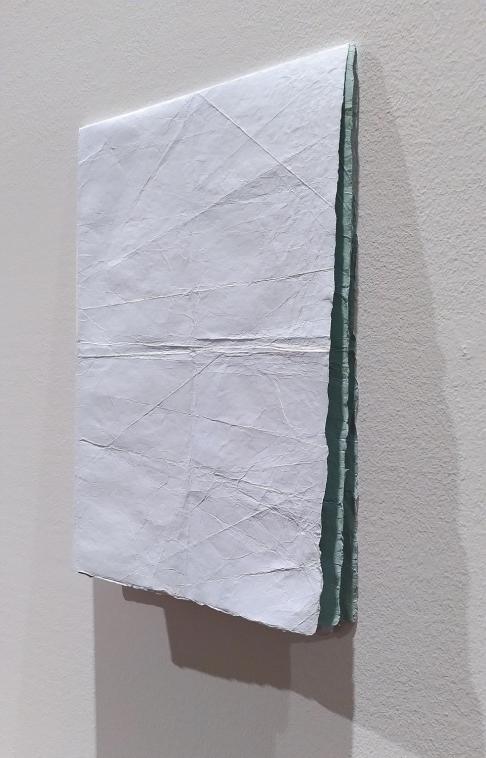

N. Dash (*1980): Aus der Serie | From the series: Commuter. Faltungen, Acryl auf Papier | Folds, acrylic on paper, 2021. 2022 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (Galerie Mehdi Chouakri, Berlin).

Tom Chamberlain (*1973): Untitled. Nadelstiche in Papier | Pinpricks on paper, 2008. 2011 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (Galerie Aurel Scheibler, Berlin).

Fiene Scharp (*1984): Untitled. Weiße Haare, Tinte, Klebeband auf grauem Papier | White hair, ink, tape on gray paper, 2013. 2014 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (401 Contemporary, Berlin).

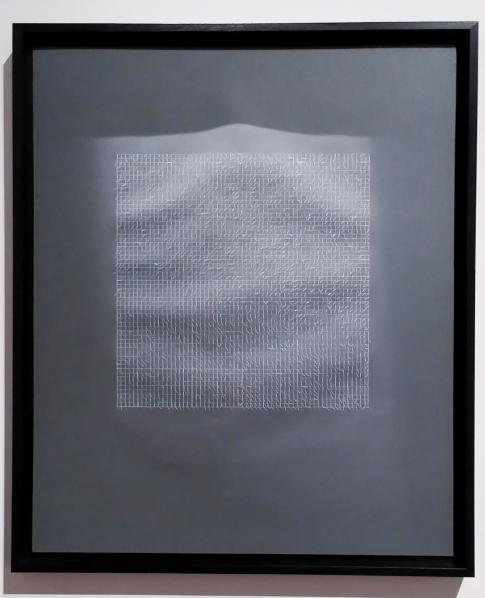

Sophie Tottie (*1964): Written Language (line drawings) XI. Pigmenttinte auf Papier | Pigment ink on paper, 2009. 2013 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (Galerie Andrae Kaufmann, Berlin).

--

Frontviews zeigte Garden of Delete: Inflections, 7.7.–19.8.2023, im Haunt mit Kate Albrecht Fulton, Alice Dittmar, Delia Jürgens, Leon Manoloudakis, Marie Rief, Qiu Shihua und Dimitris Tampakis.

Qiu Shihua: Untitled. 30,5x23cm, watercolour and oil on paper, 2019.

Alice Dittmar: Shadowplay_screens I<>II. 185x95cm, ballpoint pen on photography, mounted on alu-dibond, 2021–22.

Dimitris Tampakis: Your CEO Is Probably a Psychopath. 340x10cm, aluminium, 2021.

Ebd., Frontperspektive.

N. K. Jain: Berlin Melodie. Wandgemälde im Innenhof des Haunt, beauftragt vom Bezirksamt Tiergarten, 1978.

--

Die Weißensee Kunsthochschule Berlin öffnete die Türen für ihren alljährlichen Rundgang, 22.–23.7.2023. Wir hörten uns den Vortrag von Wolfgang Ullrich an: Der Streit um die Autonomie der Kunst (hier vom 11.1.2023 an der Uni Köln). „Ich bin Kunstkritiker, nicht -produzent“, sagte er und stellte seine aktuelle Arbeitshypothese vor, das (gegenwärtige) Kunstverständnis in die zwei unterschiedlichen Typen von autonomer Kunst und postautonomer oder auch aktivistischer Kunst zu gruppieren.

Unabhängigkeit und Kunstfreiheit seien das Ideal seit der westlichen Moderne, ihr Sinn speise sich aus der Differenz von Werk und Publikum, dem damit eine Chance auf Veränderung, Kritik und Sensibilisierung vermittelt werde. Das Thema autonomer Kunst sei die Therapie, die Beschäftigung mit einem Kunstwerk werde zur Auseinandersetzung mit sich selbst, möglicherweise zu einem Bekehrungserlebnis. Hier herrsche eine klare Trennung zwischen Sender und Empfänger (Beispiel: Joseph Beuys). Diesem eher hermetischen und konfrontativ bis einschüchternden Ansatz entgegen fordere die postautonome Kunst aufgrund der aktuellen Weltlage eine klare Haltung. Ihr Thema sei die Identifikation. Hier gehe es um die Bestätigung zwischen Sender und Empfänger, dass man auf derselben Seite stehe, kooperiere. Man interagiere nicht, sondern repräsentiere, man unterwerfe nicht, sondern verstehe sich in Komplizenschaft (Beispiele: Zentrum für politische Schönheit, Tools for Action). Es gehe um Empowerment, anstatt „Du musst dein Leben ändern“ heiße es „Du lebst richtig, erfährst Unterstützung, um es leben zu können“. Anstelle der Verheißung von Erfahrung werden Augenhöhe geschätzt, ein Safe Space geschaffen, Inklusivität, die nicht ausschließen will. Das Konfliktpotential mit Institutionen, das Rechtsgut der Kunstfreiheit, die Mitbespielung des Marktes durch die Demokratisierung der Kunst, die Fragen um Cancel Culture, Propaganda, Kollektivität, Aktivismus je nach Sozialisierung, nach privilegierten Sonderrechten, unterschiedlicher Milieuzugehörigkeit führten zu einer Auseinandersetzung und Debatte um Positionen in der Gesellschaft. So richte sich die Störung von Kunstwerken in Museen der Letzten Generation – die Zukunft werde entscheiden, ob ihr Aktivismus als Kunstaktionen verstanden werde – gegen die ungestörte Rezeption von eben jenen Kunstwerken, gegen die therapeutische Kontemplation. Der Dialog zur Besserung solle gestört werden, weil das unschuldige Auge nicht mehr möglich sei. Vorher erschienen Frieden, Wohlstand, Freiheit möglich, die Motivation sei vorhanden gewesen, jetzt heiße es, Kräfte zu sammeln.

Aktuell befänden wir uns zwischen beiden Phänomenen. Dass Ullrich die beiden Typen nicht als dualistisches Entweder-oder sieht, sondern als Versuch einer neuen Begriffsbestimmung, nicht schematisch, sondern in Nuancen, muss er in der abschließenden Fragerunde erneut klarstellen. Natürlich habe es auch vorher partizipative Formate gegeben, aber die Grenzziehung zwischen der Kunstwelt und den anderen, den Profis und Amateuren, sei aufgeweicht.

Mehr dazu in Wolfgang Ullrich (2022): Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. Berlin: Wagenbach.

--

Ohne sich zeitlich festlegen und einen Supersparpreis ergattern zu müssen, kann man anstatt mit dem ICE von Hamburg nach Berlin in 1:45 Stunden auch gut in insgesamt vier Stunden mit dem Regionalzug etwa über Schwerin fahren. Leider steckt das Staatliche Museum Schwerin bis voraussichtlich Herbst 2024 in Umbaumaßnahmen, aber der Burggarten beim Schloss ist sehr schön.

Schweriner Schloss.

Hamburg

Der Kottwitzkeller von Wolfgang Scholz und Dieter Tretow in der Kottwitzstraße 10 nahe Hoheluftbrücke in Eimsbüttel fand erstmals 1996 statt. Die jährlichen Ausstellungen wuchsen im Laufe der Zeit aus den Kellerräumen heraus zu einem Kunstfest in die gesamte Straße hinein, in die anliegenden Keller, Hinterhöfe und Wohnungen. Dem ersten Thema „Licht“ folgte nun das letzte: „Licht aus“, 26.–27.8.2023.

O. A.

O. A.

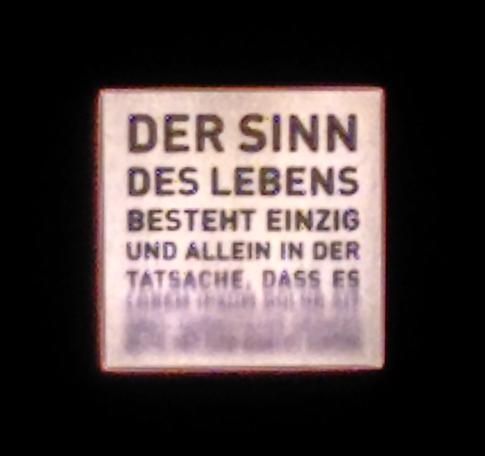

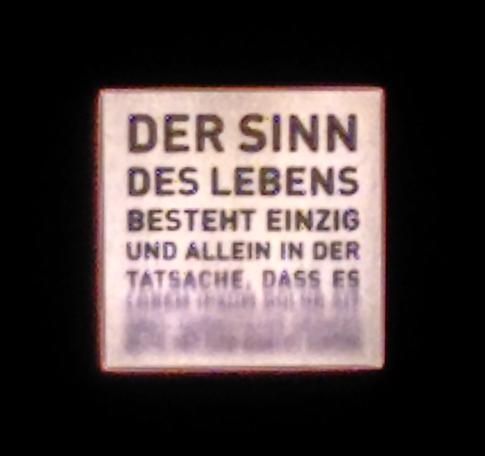

Vor diesem Guckloch wurde ein Licht aktiviert, wenn man sich in der dafür richtigen Position befand.

Ebd., Detail, Text: „Der Sinn des Lebens besteht einzig und allein in der Tatsache, dass es …“

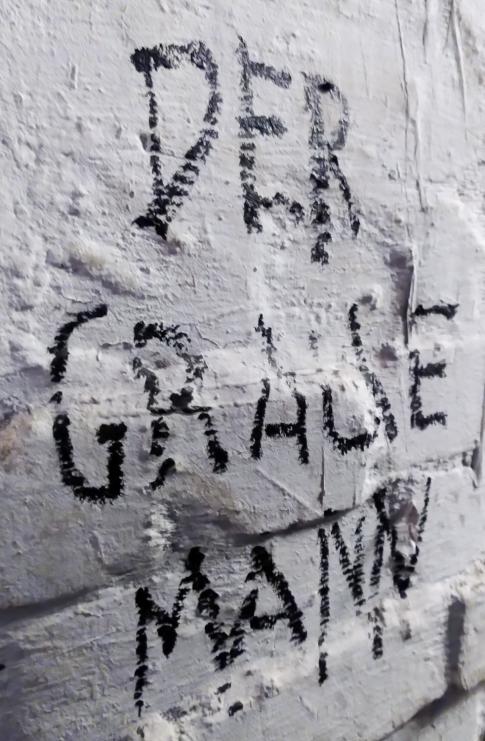

O. A., Text: „Der graue Mann“.

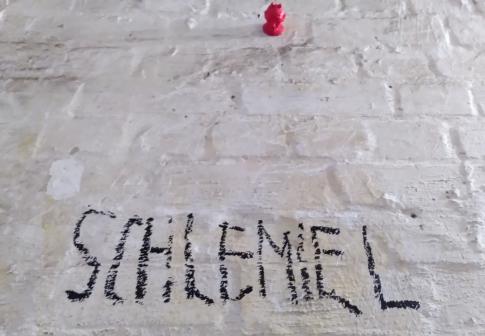

O. A., Text: „Schlemiel“.

Das Wort musste ich googeln, es ist jiddisch für einen Pechvogel oder Narren.

Gipsabdruck von Michael Dankers: Mißbrauchte Landschaft.

Koffer von Wolfgang Scholz, der im gesamten Gewölbe sieben Koffer mit Erinnerungen und/oder neuen Zusammenstellungen aufgestellte.

Text an der Wand rechts, O. A.: „Keine Macht für niemand“.

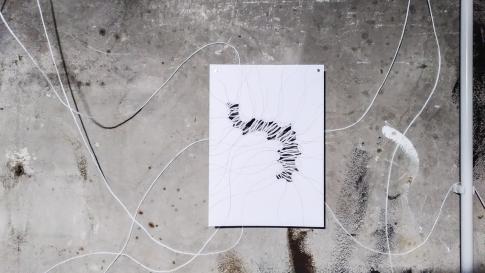

Luise Czerwonatis: „…, die Maschine steht still.“

Oliver Kunst: Wort im Dunkeln. Audioinstallation, Text: „Tatort V / III“.

Ulla Penselin: Der KottwitzKeller hatte viele Gesichter.

Bei dem schwarzen Ensemble handelt es sich um den Grundriss und damit Lageplan des Kellers.

Tanja Soler Zang: Kontakt. Detail, Raum-Klang-Installation.

Ebd., Detail.

O. A.

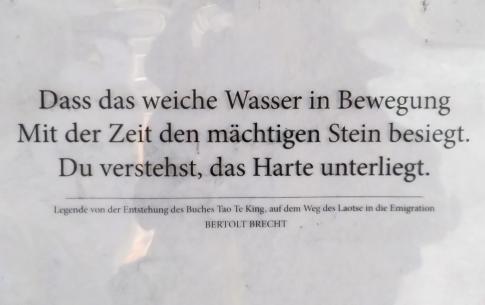

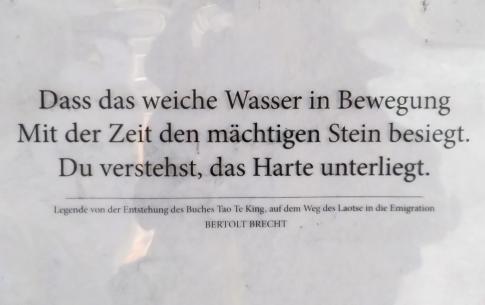

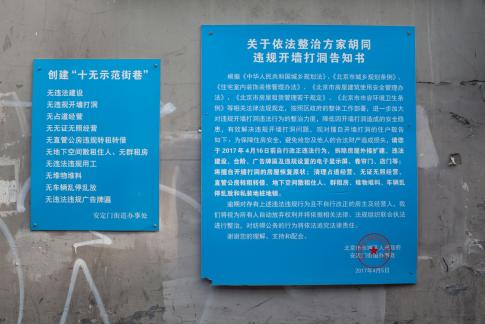

Selbst China war präsent, auf diesem Schild und mit dem Text: „Dass das weiche Wasser in Bewegung / Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. / Du verstehst, das Harte unterliegt. // Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King, auf dem Weg des Laotse in die Emigration / Bertolt Brecht“.

--

Anlässlich all des Trubels um die Köhlbrandbrücke (s. jüngst etwa die Hamburg-Ausgabe der Zeit, Nr. 37) machte ich Anfang August eine kleine Fahrradtour zur 1974 fertiggestellten sogenannten Schrägseilkonstruktion des Architekten Egon Jux.

Wikipedia erklärt, der Brückenzug soll ingesamt 3618m lang sein – mit der östlichen Rampe von 2050m, 520m Elbüberquerung und 1048m westlicher Rampe. Als „lichte Höhe“ wird das Maß vom Untergrund bis zur Unterkante eines Tragwerks bezeichnet: hier 53m bei mittlerem Wasserstand; spannender finde ich die Höhe der beiden Pylone: knapp hundert Meter (135m inklusive der 37m hohen Stahlbetonpfeiler).

Mit der Fähre kommt man direkt von der Ost- auf die Westseite über den Köhlbrand, von Neuhof nach Waltershof. Nächstes Jahr muss ich unbedingt an der Fahrradsternfahrt teilnehmen, bei der in Hamburg eine Route über die Brücke führt.

Lübeck

Eine Reise nach Lübeck lohnt sich neben dem Streunern durch die mittelalterlichen Gänge der Altstadt immer wieder.

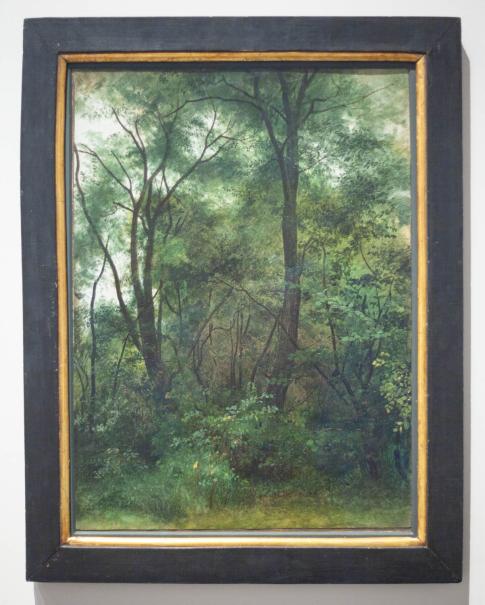

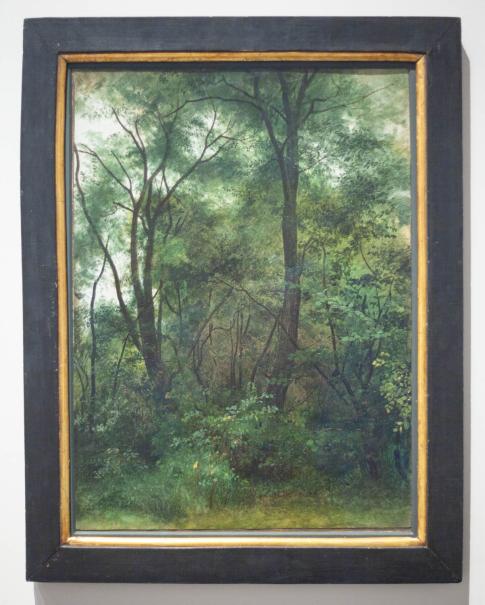

Vom Museum Behnhaus Drägerhaus läuft in der Kunsthalle St. Annen Mehr Licht: Die Befreiung der Natur, 12.7.–15.10.2023.

Andreas Aschenbach (1815–1910): Wasserstudie, Travemünde | Water Study, Travemünde. Öl auf Leinwand | Oil on canvas, 1835. Privatsammlung | Private collection.

Eduard Wilhelm Pose (1812–78, zugeschrieben | attributed): Waldbach | Forest Stream. Öl auf Leinwand auf Holz | Oil on canvas on wood, 1831. Privatsammlung | Private collection.

Christian Friedrich Gille (1805–99): Waldstudie | Forest Study. Öl auf Papier auf Karton | Oil on paper on cardboard, ca. 1840. Privatsammlung | Private collection.

Rosa Bonheur (1822–99): Landschaft im Nebel | Landscape in the Fog. Öl auf Papier auf Karton | Oil on paper on cardboard, undatiert | undated. Privatsammlung | Private collection.

Maximilian Hauschild (1810–95): Blick aus dem Fenster mit Weinreben | View from the Window with Grapevines. Öl auf Papier | Oil on paper, undatiert | undated. Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, Paris.

Arnold Böcklin (1827–1901): Sonnenbeschienene, von Vegetation überwucherte Felswand in den Aequerbergen östlich von Rom | Sunlit Rock Face Overgrown with Vegetation in the Aequera Mountains East of Rome. Öl auf Leinwand, doubliert | Oil on canvas, doubled, ca. 1850. Privatsammlung | Private collection.

--

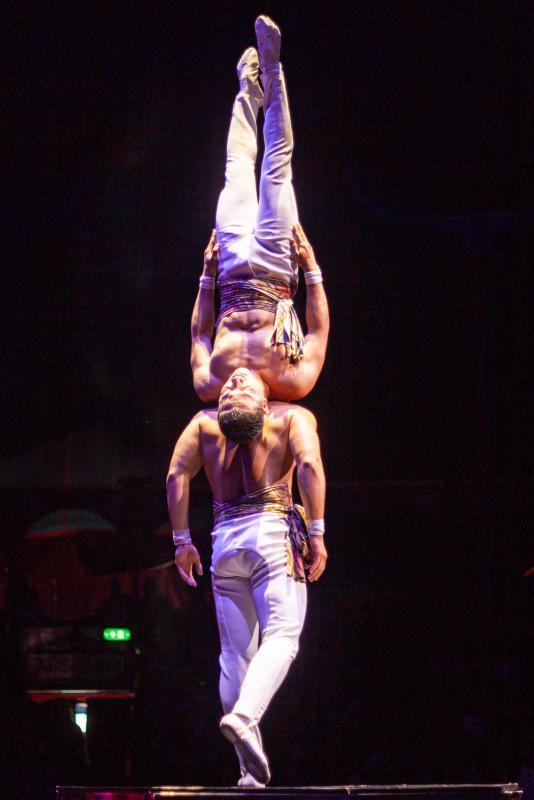

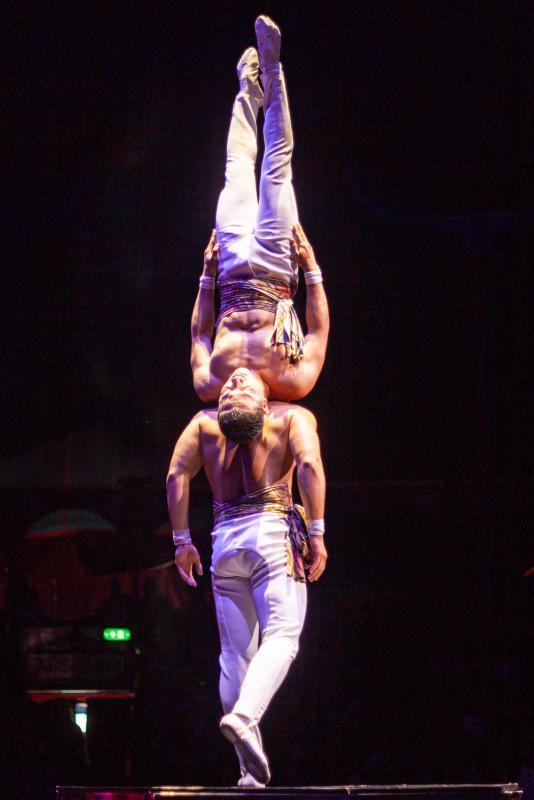

Und wenn man mit Kindern unterwegs ist, kommt man seit Ewigkeiten einmal wieder in einen Zirkus. Roncalli gastierte im August in Lübeck neben dem Holstentor.

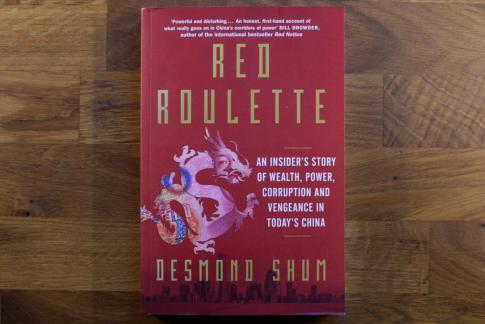

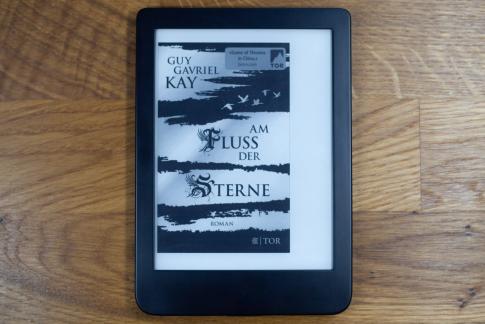

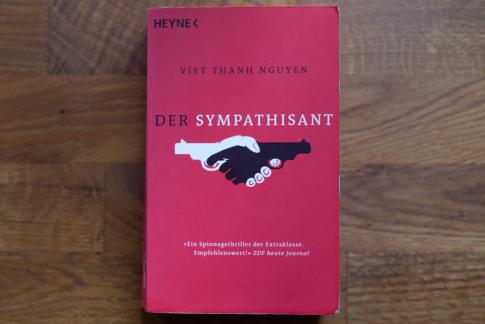

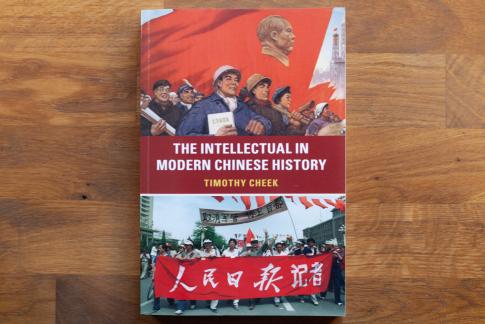

Sommerlektüre

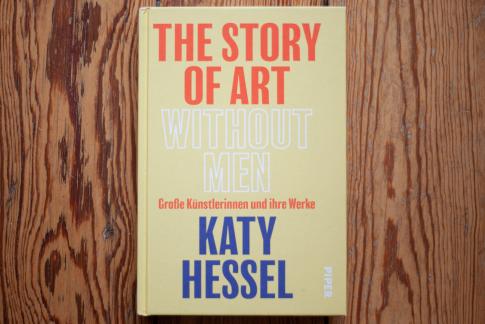

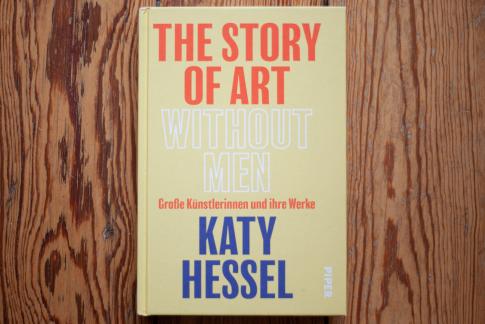

Katy Hessel (2022): The Story of Art without Men: Große Künstlerinnen und ihre Werke. Übs.: Marlene Fleißig, Astrid Gravert, Gabriele Würdinger und Maria Zettner. München: Piper.

Im Format von und in Anlehnung an Gombrichs „Die Geschichte der Kunst“ (The Story of Art), der „Bibel“, dem „Standardwerk“ der Kunsthistorik, erstmals 1950, bis 1996 in 16. Auflage erschienen, bricht Hessel in ihrer Parallelgeschichte „ohne Männer“ die westliche männliche Kunstgeschichtserzählung auf. In Gombrichs Kanon käme nur eine einzige Frau vor – ich habe sie auf die Schnelle nicht gefunden –, bei Hessel treten Männer nur am Rande und meist unrühmlich auf. Es handelt sich nicht um eine Abrechnung, sondern veranschaulicht, dass Frauen immer schon, allen Widerständen zum Trotz künstlerisch tätig waren. Gut, Gombrich beginnt in der Urzeit, Hessel um 1500, und auch wenn Hessel versucht, die nicht-westliche Welt miteinzubeziehen, so bleibt auch sie vermehrt in diesem Kosmos.

Doch gibt es großartige Persönlichkeiten zu entdecken, bekannte und noch viele, viele unbekannte, von Maria Sibylla Merian (habe mir gleich ihr Insektenbuch besorgt), Mary Cassatt, Leonor Fini, Gluck, Atsuko Tanaka, Alina Szapocznikow, Doris Salcedo bis Flora Yukhnovich. Interessant finde ich den möglichen Zufall, dass zwei Ausstellungen im Hamburger Bucerius Kunst Forum nach Erscheinen von Hessels Buch von ihr aufgenommene Exponate zu deren Titelbildern machten, das von Gabriele Münter (S. 133) und das von Lee Miller (S. 212).

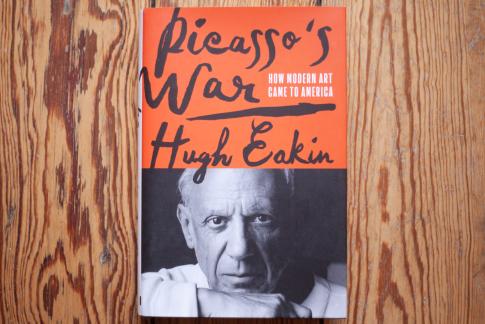

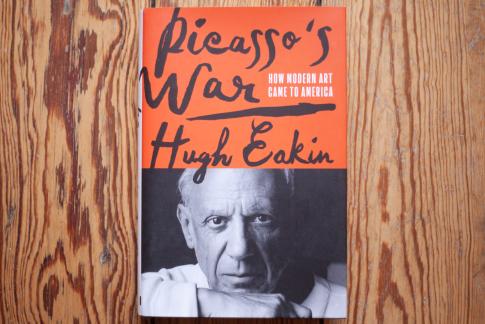

Hugh Eakin (2022): Picasso‘s War: How Modern Art Came to America. New York: Crown.

Auf dieses Buch stieß ich durch eine Podcastfolge von Dialogues, in der Helen Molesworth anlässlich des 50. Jahrestages von Picassos Tod (8.4.1973) mit Hugh Eakin spricht, vom 12.4.2023, 38 Min., Stand: 5.9.2023. Die Amis sind fabelhaft darin, wissenschaftliche Fakten mit Erzählkunst zu verbinden, so liest sich auch dieser Schinken wie ein Roman (und ist weitaus besser als die Podcastfolge). Anhand einflussreicher und visionärer Kunstmäzen·innen wird der über Jahrzehnte gescheiterte Versuch und endlich erfolgreiche Durchbruch beschrieben, Picasso und die moderne Kunst dem amerikanischen Publikum näherzubringen. Eakin geht dabei nicht zimperlich mit der größtenteils konservativen US-Bevölkerung um, er durchstreift die Zeit von der später als legendär bezeichneten Armory Show 1913 in New York bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Dafür spürt er insbesondere den Lebenswegen von John Quinn (1870–1924), Jeanne Robert Foster (1879–1970), Daniel-Henry Kahnweiler (1884–1979), Paul Rosenberg (1881–1959) und Alfred H. Barr Jr. (1902–81) nach.

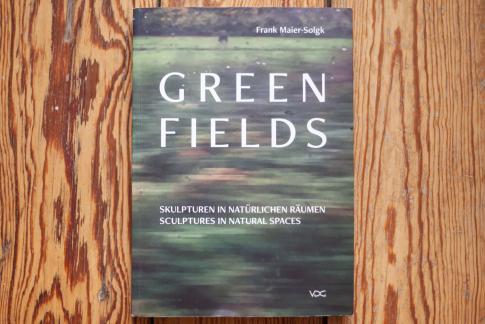

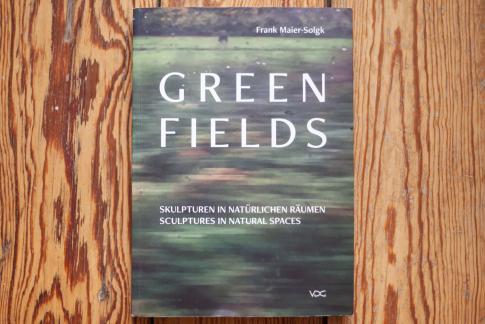

Frank Maier-Solk (2023): Green Fields: Skulpturen in natürlichen Räumen | Sculptures in Natural Spaces. Ilmtal-Weinstraße: VDG.

Frank Maier-Solk sieht den offenen Raum im „Green Field“ als Alternative zu Brian O‘Dohertys erstmals 1976 beschriebenem „White Cube“, dem modernen Ausstellungsraum in hermetisch abgeriegelter Sterilität – als neuerliche Platzierung der Kunst an einem bestimmten Ort, der eine eigene, externe Dramaturgie mit sich bringt. Maier-Solk beginnt seine Beschreibung in der westlichen Nachkriegszeit, in der Parks zu den ersten Ausstellungsorten wurden, weil Kriegsschäden dort schneller beseitigt werden konnten. Darüber hinaus aber hätten öffentlich zugängliche Anlagen auch den neuen Werten der Völkerverständigung entsprochen und als Ausdruck für Demokratie und Humanismus gegolten (ab S. 45).

Nach Exkursen über die amerikanische Land Art der 1960er und -70er Jahre werden „Grüne Felder“ in der Stadt dargestellt, etwa die Skulptur Projekte Münster und Entwicklungen auf der documenta, sowie „Grüne Felder“ auf dem Lande, etwa Refugien wie die in Ganslberg bei Landshut oder eigene Anlagen wie die von Niki de Saint Phalle in der Provence. Als neuere Phänomene skizziert Maier-Solk „Anthropozän-Kunst“, „Ökologische Kunst“ und „Revier-Landschaften“ (ab S. 179) sowie die „auffallend große Zahl neuer privater Skulpturenparks“ der letzten Jahre (S. 10) als ein „Natur-Revival“ (S. 13). Er beschreibt den Garten zum einen weiterhin als Sehnsuchtsort und Domestizierung der Natur und zeigt auf, wie das zunehmende Umwelt- und Naturbewusstsein zu einer „zusätzlichen Renaissance einer Kunst unter freiem Himmel geführt“ habe (Klappentext).

Maier-Solk brachte mich auf den Besuch von Isamu Noguchis „Garten des Friedens“ (Fountain de la Paix, Bauzeit: 1956–58) im UNESO-Hauptquartier in Paris (S. 64–66, s. für Bilder oben). Besonders hat mich auch gefreut, dem Engadiner Künstler Not Vital, den ich von Urs Meile aus Beijing kannte, hier zu begegnen (S. 248–52).

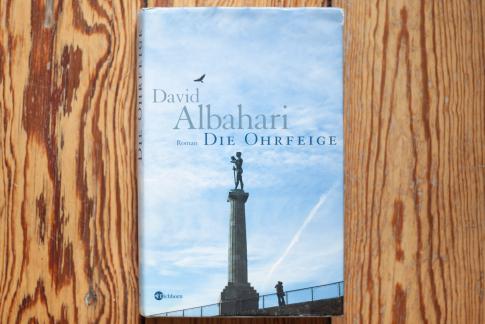

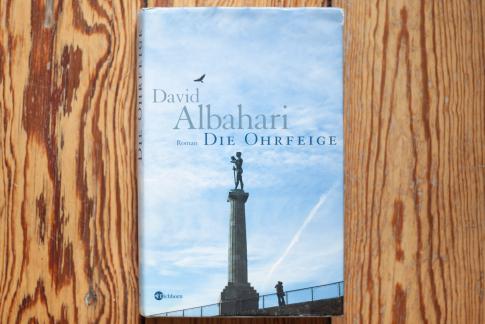

David Albahari (2007): Die Ohrfeige (Original: Pijavice). Übs.: Mirjana und Klaus Wittmann. Frankfurt a. M.: Eichborn.

Diesen wunderbaren Roman las ich auf die Empfehlung aus dem Nachruf von Alida Bremer: Zum Tod einer wichtigen serbischen Stimme, in: Fazit, DLF, 31.7.2023, 11:14 Min., Stand: 5.9.2023. Laut Bremer sollte es in diesem Werk von David Albahari (1948–2023) um Zweifel gehen, vor allem um Selbstzweifel der eigenen Wahrnehmung. Wer kann da widerstehen? Hier wird man noch dazu mit einer grandiosen Sprache, mit in Schalk verpackten Weisheiten und skurrilen Wendungen beschenkt.

Der namenlose Ich-Erzähler schreibt aus einem unbenannten Exil, in das er wegen der ihm widerfahrenen und in der serbischen Gesellschaft und Politik immer nur in Nebensätzen angedeuteten Ereignisse fliehen musste. Es geht um einen jüdisch-kabbalistischen Verschwörungsmythos, der auf antisemitische Nationalschergen trifft und Ende der 1990er Jahre im Belgrader Stadtbezirk Zemun spielt. Der Protagonist beobachtet am Ufer der Donau, wie ein junger Mann einer jungen Frau die titelgebende Ohrfeige verpasst. Durch diese Geste wird unser zweifelhafter Held, im Gegensatz zu Albahari kein Jude, in den Strudel der Vertreibung der jugoslawischen Juden und Jüdinnen gezogen. In seinem Bann begibt er sich auf die Suche nach Antworten, auf die er kaum die Fragen kennt. Bald sieht er in allem möglichen „einen Köder, der mich noch tiefer in eine Geschichte hineinziehen sollte, die ich im Grunde selbst konstruiert hatte“ (S. 304). Die fehlenden Absätze und der häufige Konjunktiv unterstreichen die Gemengelage zwischen Wahn und Wirklichkeit, Paranoia und echter Gefahr.

Tags für diesen Beitrag 这篇文章的标签: Unterwegs 路上, Ausstellung 展览, Gegenwart 当代, Vergangenes 古代, Bildende Kunst 美术, Hamburg 汉堡, Bücher 书籍

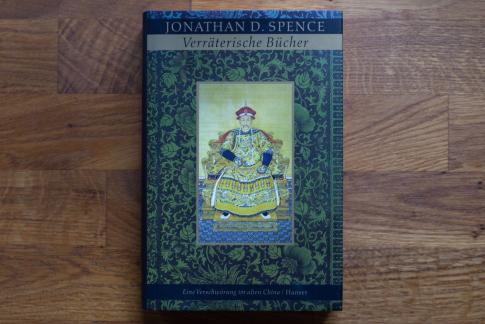

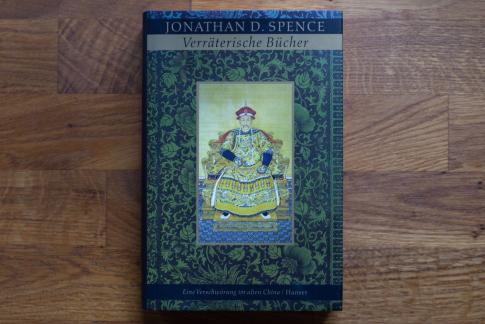

Fondation Louis Vuitton, Architektur von Frank Gehry, im Jardin d‘Acclimatation, Eröffnung: 2014.

Die Fondation Louis Vuitton zeigte Basquiat x Warhol: Painting Four Hands, 5.4.–28.8.2023. Ausgestellt wurden siebzig der insgesamt etwa 160 Bilder, die Jean-Michel Basquiat (1960–1988) und Andy Warhol (1928–1987) zwischen 1984 und 1985 zusammen gemalt hatten. Dazu waren gut ein Duzend Bilder der beiden in weiterer Kooperation mit Francesco Clemente (*1952) sowie von ein paar weiteren New Yorker Künstlern und einiger sehr weniger Künstlerinnen zu sehen. Das gesamte Gebäude war in elf Sektionen unterteilt bespielt. Ich mochte Basquiat vorher schon, vor allem seinen wilden Strich, aber erstmals den Originalen gegenüberstehend bespringt einen regelrecht eine sprühende Energie. Von Warhol haben mir insbesondere seine Zurücknahme und der Respekt in den Bildern und in gelegentlichen Aussagen gegenüber dem viel jüngeren Kollegen gefallen. Deshalb hier in aller Ausführlichkeit.

Jean-Michel Basquiat and Andy Warhol: Arm and Hammer II. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984–85. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat and Warhol: Sharp Teeth. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984–85. Private collection.

Basquiat, Warhol: Lobster. Acrylic, oilstick and silkscreen on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Lobster (White). Acrylic, oilstick and silkscreen on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Links | Left: Basquiat: Untitled (Andy Warhol with Barbells). Acrylic and oilstick on canvas, ca. 1984. Private collection.

Rechts | Right: Warhol: Jean-Michel Basquiat. Acrylic and silkscreen ink on linen, 1984. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Foundation Collection.

Ebd., links | left.

Basquiat: Untitled. Oilstick on paper, 1984. Private collection, London.

Warhol: Self-Portrait with Jean-Michel Basquiat. Polaroid, October 4, 1982. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat: Dos Cabezas. Acrylic and oilstick on canvas with wood supports, 1982. Private collection, courtesy Gagosian.

Basquiat: Foto (Jean-Michel Basquiat being photographed by Andy Warhol). Mixed media on paper, 1983. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat: Brown Spots (Portrait of Andy Warhol as a banana). Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Private collection, courtesy Galerie Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente and Andy Warhol: Alba‘s Breakfast. Mixed media on paper mounted on canvas, 1984. Galerie Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Clemente, Warhol: Tre Amici. Detail, coloured pencils on paper mounted on canvas and silkscreen ink on paper mounted on canvas, 1984. Disaphol Chansiri.

Basquiat, Clemente, Warhol: Pole Star. First panel: acrylic and collage on metal, 1984. Courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Clemente, Warhol: Premonition. Oilstick, acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984. Hubert Burda Foundation.

Basquiat, Clemente, Warhol: Casa del Popolo. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984. Private collection.

Basquiat, Clemente, Warhol: Pimple Head. Mixed media on canvas, 1984. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Perishable. Acrylic and silkscree ink on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: 1/2 Keep Frozen. Detail, acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Nahmad Contemporary, New York.

Basquiat, Warhol: Untitled (50 Dentures). Acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984–85. Collection Nicola Erni.

Basquiat, Warhol: China. Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Olympic Rings. Detail, acrylic and silkscreen ink on canvas, 1985. Collection Éditions Enrico Navarra.

Basquiat, Warhol: China Paramount. Acrylic, oilstick and silkscreen ink on canvas, 1984. Collection Nick Rhodes.

Basquiat, Warhol: African Masks. Detail, acrylic and silkscreen ink on canvas, ca. 1984. Private collection.

Basquiat, Warhol: Untitled (Two Dogs). Acrylic and silkscreen ink on canvas, 1984. Private collection.

Basquiat, Warhol: Dogs. Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Cabbage. Acrylic and oilstick on canvas, 1984–85. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Highest Crossing. Acrylic on canvas, 1984. Private collection, courtesy Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Stoves. Acrylic and oilstick on canvas, 1984. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat: 45 Plates. Detail, Marker on ceramic, 1983–86.

Hier | Here: Robert Rauschenberg, Alfred Hitchcock, Cezanne, Louise Nevelson, Max Ernst and Henry Ford.

Ebd.

Hier | Here: Picasso, Frank Stella, Henri Matisse, Jasper Johns, Cy Twombly, Fab 5 Freddy.

Jean-Michel Basquiat and Keith Haring: Untitled. Ink and gold spray paint on paper, 1981. Keith Haring Foundation.

Guerrilla Girls Review the Whitney. 1987. Courtesy the Guerrilla Girls.

Keith Haring and LA II: Untitled (Female Bust). Ink and Day-Glo acrylic paint on fiberglass, 1983. Collection Larry Warsh.

Dean Chamberlain: Keith Haring, Nick Rhodes & Simon Le Bon on the Set Haring Painted for Arcadia‘s Appearance on MTV. Colour print, 1985. Collection Nick Rhodes.

Basquiat, Warhol: Op Op. Acrylic, silkscreen ink and oilstick on canvas, 1984–85. Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Switzerland.

Basquiat, Warhol: Collaboration. Acrylic and oilstick on linen, 1984–85. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Foundation Collection.

Basquiat, Warhol: Collaboration (Pontiac) No. 5. Detail, acrylic on canvas, 1984. Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte.

Basquiat: Gravestone. Acrylic and oil on wood panel, 1987. Private collection, courtesy Galerie Enrico Navarra.

Sorry, dass ich das Foto verschliert habe.

Katharina Grosse: Canyon. Detail, 14,5x5,7x9m, 3,7 tonnes, acrylic on aluminium, 2022.

Ebd., Detail.

Ebd., Detail.

Djan Silveberg: Téménos (τέμενος). Installation, building, technical and administrative equipment, furniture, staff, art production, visitors, 2022.

Google klärt Temenos auf als einen „abgegrenzten heiligen [Tempel]bezirk im altgriechischen Kult“. Online finde ich nichts in Verbindung zur Fondation, dafür aber ein paar ähnliche Bildtafeln auf Silvebergs Instagram, etwa von 2021 in Straßburg – ob er diese Tafeln heimlich als Interventionen anbringt?

--

Der Palais de Tokyo hatte geschlossen. Im benachbarten Musée d‘Art Moderne de la Ville de Paris (MAM) liefen nur die Sammlungsausstellungen, Sonderausstellungen öffnen erst wieder nach der Sommerpause.

Alfred Janniot. Detail.

Marcel Gaumont.

Kate Newby (*1979): The Edge of the Earth. Bricks, mortar, 2022.

Doch auch die Dauerausstellungen des MAM haben einiges zu bieten. Zunächst den „Salle Matisse“ mit seinen „Tänzen“ in der 2017 renovierten Galerie:

Henri Matisse (1869–1954): La Danse inachevée | The Unfinished Dance. Huile et fusain sur toile | Oil and charcoal on canvas, 1931. Achat Succession Pierre Matisse, 1993.

Ebd., Detail.

Henri Matisse: La Danse | The Dance. Huile sur toile | Oil on canvas, 1931–33. Achat à l‘artiste, 1936 sur le fonds d‘acquisition de l‘Exposition international de 1937.

Ebd. wurde die erste Version dieser Arbeit in der Barnes Foundation, Philadelphia unter Aufsicht von Matisse installiert, Foto aus Schaukasten.

Dann ging es zu den Schenkungen von Zao Wou-Ki 赵无极 (1920 oder 1921 in Beijing –2013 in Nyon). Zao zog 1947 nach Paris, wo er bis 2011 lebte, seit 1983 werden seine Arbeiten auch in China ausgestellt.

Zao Wou-Ki: I. Eau-forte | Etching, 1963. Achat en 1964.

Ebd.: I, 63. Eau-forte | Etching, 1963. Achat en 1964.

Ebd.: Six janvier 1968. Huile sur toile | Oil on canvas, 1968. Achat en 1971.

Ebd.: 01.10.73. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1973. Don de Mme Françoise Marquet-Zao en 2022.

Und nun in einem Sprint durch die hier präsentierte Moderne:

Otto Freundlich (1878–1943): Composition. Huile sur toile | Oil on canvas, 1911. Achat en 2014.

Bart van der Leck (1876–1958): Au marché. Huile sur toile | Oil on canvas, 1913. Achat en 1991.

Auguste Herbin (1992–1960): Route muletière et maison à Céret. Huile sur toile | Oil on canvas, 1913. Donation Henry-Thomas en 1976.

Pablo Curatella Manes (1891–1962): Le Guitariste. Bronze, 1921. Achat en 1962.

Francis Gruber (1912–1948): Les Malheurs de l‘amour. Huile sur toile | Oil on canvas, 1937. Don de M. François-Gérard Seligman en souvenir de Jacques Lassaigne en 2008.

Wenn schon keine Malerinnen ausgestellt werden, gibt es von mir wenigstens Frauenfiguren – obwohl sie namenlos und nur als Frauen „mit blauen Augen“, mit „rotem Hut“ benannt sind … oder schlicht als „Nackte“.

Amedeo Modigliani (1884–1920): Femme aux yeux bleus. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1918. Legs du Docteur Maurice Girardin en 1953.

Kees Van Dongen (1877–1968): Femme au chapeau rouge. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1925. Donation de Mme Mathilde Amos en 1955.

Léonard Foujita (1886–1968): Nu chouché à la toile de Jouy. Huile, encre, fusain et crayon sur toile | Oil, ink, charcoal and pencil on canvas, 1922. Don de l‘artiste en 1961.

Ebd., Detail.

Gaston Lachaise (1882–1935): Floating Woman. Bronze, 1927 (fonte de 2015 | found 2015). Modern Art Foundry, New York, don de la Fondation Lachaise en 2019.

Jean Hélion (1904–1987): Figure bleue. Huile sur toile | Oil on canvas, 1935–36. Don de la Joseph Cantor Foundation, Indianapolis, en 1984.

In der Art Deco-Sektion sah ich dieses Zigarettenetui, das ich zu gern mein eigen nennen würde:

Paul Emile Brandt (1883–1952): Porte-cigarettes. Argent, or et laque | Silver, gold and lacquer, ca. 1937. Achat à l‘artiste en 1937.

An aktuelle(re)n Anschaffungen sind neben anderen folgende ausgestellt:

Marie Bourget (1952–2016): Reflet (Deuxième état). Encre sur calque | Ink on tracing paper, 1985. Don de Yves Bourget en 2021.

Pierre Weiss (*1950): panic room. #1, #2, #3, #4, #5. Aluminium, vernis, bois chêne, peinture acrylique | Aluminium, varnish, oak wood, acrylic paint, 1992–2022. Courtesy de l‘artiste et de la Galerie Valeria Cetraro.

Ebd., Detail.

Hubert Kiecol (*1950): Bundesbank. Detail, Béton | Concrete, 2010. Collection de l‘artiste.

Helmut Federle (*1944): Bird Migration at Azusa-Gawa River in Winter. Acrylique sur toile | Acrylic on canvas, 2022. Courtesy Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder.

--

Das Jeu de Paume, die Galerie nationale du Jeu de Paume, zeigt Frank Horvat: Paris, the World, Fashion, 26.6.–17.9.2023.

Prostitutes in a Police Car, Paris, for „Réalités“. Tirage argentique moderne | Modern silver-plate print, 1956.

Chilrden Boxing, Lambeth, London, England. 1955. Tirage argentique moderne par Guillaume Geneste | Modern silver-plate print by Guillaume Geneste, 2023.

The Lido, Paris. 1956. Tirage argentique moderne par Hervé Hudry | Modern silver-plate print by Hervé Hudry, 2002.

Place de la Concorde, Paris, for „Jardin des Modes“. Tirage lambda moderne | Modern lambda print, 1958.

Ebd., Detail.

Judy Dent, for „Elegance“. Tirage argentique d‘époque | Vintage silver-plate print, 1962.

Woman and Shadow, New York, USA, for „Harper‘s Bazaar“. 1961. Tirage argentique moderne par Hervé Hudry | Modern silver-plate print by Hervé Hudry, 2004.

Carol Lobravico at the Café de Flore, Paris, French Haute Couture, for „Harper‘s Bazaar“. 1962. Tirage argentique moderne par Hervé Hudry | Modern silver-plate print by Hervé Hudry, 2004.

Iris Bianchi and Marie-Louise Bousquet, journalist, French Haute Couture, Paris, for „Harper‘s Bazaar“. 1962. Tirage argentique moderne par Guillaume Geneste | Modern silver-plate print by Guillaume Geneste, 2023.

Television Studio with the Television Building in the Background, Cairo, Egypt. Tirage argentique d‘époque par Jules Steinmetz | Vintage silver-plate print by Jules Steinmetz, 1962.

Soirée, Tokyo, Japan. Tirage argentique d‘époque par Jules Steinmetz | Vintage silver-plate print by Jules Steinmetz, 1963.

Und was für eine simple wie grandiose Idee, Einblick in die Schließfächer zu gewähren:

--

Direkt am anderen Eck des Parks kann man sich im Musée de l‘Orangerie Monets Wasserlilien ansehen, gemalt zwischen 1920–22, installiert 1927, die „Nymphéas“:

Henri Manuel (attributed): Claude Monet in the Studio of the „Grand Decorations“. Giverny, ca. 1920–22. Gift of M. Alfred Weil. Foto aus einem Schaukasten.

In den Kellergewölben der Orangerie mehr Moderne:

Amedeo Modigliani (1884–1920): Femme au ruban de velours. Huile sur papier collé sur carton | Oil on paper mounted on cardboard, ca. 1915.

Henri Matisse (1969–1954): Femmes au canapé ou Le Divan. Huile sur toile | Oil on canvas, 1921.

Henri Rousseau (1844–1910): La noce. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1905. Salons des Indépendants de 1905 et 1911.

Pierre-Auguste Renoir (1841–1919): Jeunes filles au piano. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1892.

Marie Laurencin (1883–1956): Les Biches. Huile sur toile | Oil on canvas, 1923.

André Derain (1880–1954): Arlequin et Pierrot. Huile sur toile | Oil on canvas, 1924.

Maurice Utrillo (1883–1955): La Maison Bernot. Huile sur toile | Oil on canvas, 1924.

Ebd., Detail.

Pablo Picasso (1881–1973): Femme au tambourin. Huile sur toile | Oil on canvas, 1925.

Chaïm Soutine (1893–1943): La Jeune Anglaise. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1934.

Ders.: Paysage. Huile sur toile | Oil on canvas, ca. 1922–23.

--

Zwischen den Parks Jardin de Tuilerier (dort: Jeu de Pleume und Orangerie) und Jardins des Champs-Élysées liegt der Place de la Concorde, der Platz der Eintracht. In seiner Mitte und in der Sichtachse vom Louvre zum Arc de Triomphe thront der 23,5m hohe Obélisque de Louxor, der Obelisk von Luxor, einem Geschenk von Ägyptens Vizekönig Muhammad Ali Pascha an Frankreichs König Louis Philippe I., aufgestellt 1836. Auf der Säule kann der komplizierte Transport nachvollzogen werden, auf einer technischen Infografik und wie das Obeliskenmützchen in Gold.

Unweit erinnert eine Steinplatte an den Platz der Revolution 1792–95 mit den Enthauptungen von Louis XVI. am 21.1.1793 und Marie-Antoinettes am 16.10.1793.

--

In der Lektüre von Frank Maier-Solks „Green Fields“ (s. u. in der Sommerlektüre) stieß ich auf den Garten des Friedens (Fountain de la Paix oder Japanischer Garten, Jardin Japonais) im UNESCO-Hauptquartier, Bauzeit: 1956–58, von Isamu Noguchi, Adresse: 7 Pl. de Fontenoy, 75007 Paris.

Auf der UNESCO-Seite fand ich nicht die Möglichkeit, nur den Garten besichtigen zu können, vielleicht muss man eine gesamte Tour buchen. Deshalb ging ich einfach vorbei und … stieß auf ein verwaistes Gelände. Immerhin aber mit einem Zaun, durch den man blicken und knipsen kann. Hier eine Beschreibung zum Garten von 1958, s. S. 32–34.

Dani Karavan: Square de la Tolérance en Hommage à Yitzhak Rabin. Don de l‘artiste et de l‘Etat d‘Israël, 1996.

Text in neun Sprachen, darunter: „Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed.“, „战争起源于人之思想,故务需于人之思想中筑起保卫和屏障。“, „Constitution of the UNESCO“. Etwas dubios ist hier, dass die chinesische Version nicht wie die englische von einer „Verteidigung des Friedens“ spricht, sondern davon, dass „Schutz und Abschirmung errichtet werden“ müssten.

Finde den Eiffelturm.

--

In das Musée du Quai Branly, Adresse: 37 Quai Jacques Chirac, 75007 Paris, wollte ich nicht hinein, aber das Gebäude aus Glas, bedeckt mit Pflanzen und Bäumen, sah online umwerfend aus. Also bin ich vorne in den Garten, durch den Park, am Gebäude vorbei, hinten wieder raus – kann ich eine falsche Seite erwischt haben oder war es irgendwann einmal faszinierend? Ich konnte mich leider nicht begeistern.

Auf dem Weg von hier nach dort findet man sich stets gern an der Seine wieder, zum Beispiel im Musée de la Sculpture en plein air, Adresse: 11 Bis Quai Saint-Bernard, 75005 Paris.

Jean Robert Ipoustéguy (1920–2006): L‘homme aux semelles devant [Der Mann mit den Sohlen vorne]. 1984. Hommage à Arthur Rimbaud (1854–91).

Ders.: Hydrorrhage. Bronze, 1975.

Ebd., andere Seite.

Antoine Poncet (1928–2022): Ochicagogo. Bronze, 1979.

Erwin Patkai (1937–85): Béton armé. Sculpture, 1973.

Auf der Suche nach ein wenig Gegenwart wurde das Musée Rodin von der Liste gestrichen.

Brückenpfeiler in der Form eines Raumschiffes mit Mutter und Kind als Spitze.

Allgemein schien die Stadt in Sommerflucht. Die Gegenwartskunst kam einem immerhin in Schnipseln und Stanzeln unter die Linse. Die Kunstviertel aber hatten geschlossen.

Geschlossen hatte der Startup-Campus mit Popup-Stores Station F, Adresse: La Halle Freyssinet, 5 Parv. Alan Turing, 75013 Paris.

Ebd., Food Market.

Ebenfalls geschlossen waren die Galerien in der benachbarten Rue Louise Weiss sowie das gesamte nördöstlich gelegene Kulturzentrum in der ehemaligen staatlichen Leichenhalle namens Le Centquatre, Adresse: 5 rue Curial, 75019 Paris – nächstes Mal. Als weitere Galerienviertel in der Stadt könne man, vermutlich außerhalb der Ferienzeit, ins Frac île-de-France, Adresse: 22 Rue des Alouettes, 75019 Paris, und Umgebung, sowie in das beim Centre Pompidou gelegene Areal Le Marais.

Die Fahrstuhlröhre am Centre Pompidou sollte man im Sommer wegen Überhitzung allerdings besser meiden. Eine tolle Aussicht hat man natürlich trotzdem.

Hier in der Nachbarschaft vom Pompidou.

Auch das nördlich gelegene Repair Café La REcyclerie, Adresse: 83 Bd. Ornano, 75018 Paris, wurde auf Sparflamme betrieben (vielen Dank für den Tipp an Andi).

Wenn man möchte, so findet man in den Gerüstkonstruktionen am Notre-Dame Gegenwartskunst. Gut gemacht sind dort auch die Infografiken, die einen durch den Wiederaufbau führen. Lass es dir gut ergehen, du wunderbares Gebäude.

Weiter durch die Gegend …

Finde die Touristen.

Finde den zweiten Eiffelturm in diesem Blogpost.

Entlang der Seine sieht man die eine oder andere Brücke mit den von mir sehr geliebten Groteskköpfen.

--

Was ein wundersam verwinkelter Durchgang, dachte ich, schoss dieses Bild und schlüpfte hinein. Aber, ach, ich falle immer wieder auf Eckchen dieser Art herein. Letztens erzählte mir jemand, dass nur Rüden ihr Revier markierten – als könnten Männer nichts dafür, es sei halt ihr Trieb? Google meint dazu, dass auch Hündinnen gelegentlich mitmachten, vor und während der Brunst und vor allem, wenn ein annehmbarer Rüpel in der Nähe weile. Man kann es sich also abgewöhnen. Werte Herren allerorts: Bitte zivilisiert euch endlich. Oder sollte man doch damit anfangen, Fotos von euch zu machen? An der Seine findet ihr in Abständen von einer halben Flasche Bier diese Auffänger:

Derweil in:

Berlin

Pride Parade vor der Neuen Nationalgalerie, 22.7.2023.

Isa Genzken: Rose IV. 8,25m, 646kg, Aluminium, 2016, aktualisiert | updated 2023.

Die Neue Nationalgalerie zeigt Isa Genzken: 75/75, 13.7.–27.11.2023. Anlässlich Genzkens 75. Geburtstag werden 75 ihrer Skulpturen aus allen ihren bisherigen Schaffensphasen ausgestellt. Die Show ist sehr zu empfehlen.

Ausstellungsansicht, Detail.

Weltempfänger. 160x215x40cm, concrete, steel, 1988–89. Private collection, London.

Data. 35x40x60cm, plaster, jute, wire, wood, 1984. Thomas Borgmann, Berlin.

Mein Gehirn. 24x20x18cm, plaster, metal, paint, 1984. Collection Daniel Buchholz and Christopher Müller, Cologne.

Institut. 68x27x14cm, plaster, paint, 1985. Städtische Galerie im Lenbachhaus and Kunstbau Munich.

Wega. 99x45x25cm, plaster, paint. Städtische Galerie im Lenbachhaus and Kunstbau Munich.

Untitled. Detail, 337x360x300cm, installation consisting of 7 parts (4 towers, 3 columns), mirror foil, glass, plastic flower, cigarette, tin foil, spray paint, plaster, acrylic, woven polypropylene, medication instructions, coloured tape, photographs, plastic bag, metal clips, magazine covers, newspaper, aluminium, paper, 2015. Courtesy Galerie Buchholz.

Im Vordergrund | In the front: Office Lighting. 174x310x75cm, fabric, metal, plastic, MDF, acrylic, tape, spray paint, polystyrene, colour print on paper, 2008. Courtesy Galerie Buchholz.

New Building for Berlin. 225x60x45cm, glass, epoxy resin, wood, 2005. Private collection, London.

Fenster. 540x300x100cm, epoxy resin, steel, 1992. Thomas Borgmann, Berlin.

Ebd., Detail.

--

Im Kupferstichkabinett läuft World Framed: Zeitgenössische Zeichenkunst der Sammlung Schering Stiftung, 7.7.–8.10.2023.

Morgan O‘Hara (*1941): Movement of the Hands of Flutist Roy Amotz Performing at the Kupferstichkabinett, Berlin, 13 September 2017. Aus der Serie | From the series: Live Transmissions. 3-teilig, Bleistift auf Papier | 3 parts, pencil on paper, 2017. 2018 erworben von der Künstlerin | 2018 acquired from the artist.

Jorinde Voigt (*1977): Deklination II (26 Standpunkte), Rotation doppelter akustischer Impuls[e] (N, O, S, W; horizontale Distanz, vertikale Distanz, Volume in %, Dauer in Sek., Loop, Rotationsrichtung, Rotationsgeschwindigkeit | Declination II (26 Positions), Rotation Double Acoustic Impulse (N, O, S, W; Horizontal Distance, Vertical Distance, Volume in %, Duration in Sec., Loop, Rotation Direction, Rotation Speed). Detail, Bleistift und Tinte auf Papier | Pencil and ink on paper, 2008. 2008 erworben im deutschen Kunsthandel | 2008 acquired on the German art market (Galerie Fahnemann, Berlin).

N. Dash (*1980): Aus der Serie | From the series: Commuter. Faltungen, Acryl auf Papier | Folds, acrylic on paper, 2021. 2022 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (Galerie Mehdi Chouakri, Berlin).

Tom Chamberlain (*1973): Untitled. Nadelstiche in Papier | Pinpricks on paper, 2008. 2011 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (Galerie Aurel Scheibler, Berlin).

Fiene Scharp (*1984): Untitled. Weiße Haare, Tinte, Klebeband auf grauem Papier | White hair, ink, tape on gray paper, 2013. 2014 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (401 Contemporary, Berlin).

Sophie Tottie (*1964): Written Language (line drawings) XI. Pigmenttinte auf Papier | Pigment ink on paper, 2009. 2013 erworben im deutschen Kunsthandel | 2022 acquired on the German art market (Galerie Andrae Kaufmann, Berlin).

--

Frontviews zeigte Garden of Delete: Inflections, 7.7.–19.8.2023, im Haunt mit Kate Albrecht Fulton, Alice Dittmar, Delia Jürgens, Leon Manoloudakis, Marie Rief, Qiu Shihua und Dimitris Tampakis.

Qiu Shihua: Untitled. 30,5x23cm, watercolour and oil on paper, 2019.

Alice Dittmar: Shadowplay_screens I<>II. 185x95cm, ballpoint pen on photography, mounted on alu-dibond, 2021–22.

Dimitris Tampakis: Your CEO Is Probably a Psychopath. 340x10cm, aluminium, 2021.

Ebd., Frontperspektive.

N. K. Jain: Berlin Melodie. Wandgemälde im Innenhof des Haunt, beauftragt vom Bezirksamt Tiergarten, 1978.

--

Die Weißensee Kunsthochschule Berlin öffnete die Türen für ihren alljährlichen Rundgang, 22.–23.7.2023. Wir hörten uns den Vortrag von Wolfgang Ullrich an: Der Streit um die Autonomie der Kunst (hier vom 11.1.2023 an der Uni Köln). „Ich bin Kunstkritiker, nicht -produzent“, sagte er und stellte seine aktuelle Arbeitshypothese vor, das (gegenwärtige) Kunstverständnis in die zwei unterschiedlichen Typen von autonomer Kunst und postautonomer oder auch aktivistischer Kunst zu gruppieren.

Unabhängigkeit und Kunstfreiheit seien das Ideal seit der westlichen Moderne, ihr Sinn speise sich aus der Differenz von Werk und Publikum, dem damit eine Chance auf Veränderung, Kritik und Sensibilisierung vermittelt werde. Das Thema autonomer Kunst sei die Therapie, die Beschäftigung mit einem Kunstwerk werde zur Auseinandersetzung mit sich selbst, möglicherweise zu einem Bekehrungserlebnis. Hier herrsche eine klare Trennung zwischen Sender und Empfänger (Beispiel: Joseph Beuys). Diesem eher hermetischen und konfrontativ bis einschüchternden Ansatz entgegen fordere die postautonome Kunst aufgrund der aktuellen Weltlage eine klare Haltung. Ihr Thema sei die Identifikation. Hier gehe es um die Bestätigung zwischen Sender und Empfänger, dass man auf derselben Seite stehe, kooperiere. Man interagiere nicht, sondern repräsentiere, man unterwerfe nicht, sondern verstehe sich in Komplizenschaft (Beispiele: Zentrum für politische Schönheit, Tools for Action). Es gehe um Empowerment, anstatt „Du musst dein Leben ändern“ heiße es „Du lebst richtig, erfährst Unterstützung, um es leben zu können“. Anstelle der Verheißung von Erfahrung werden Augenhöhe geschätzt, ein Safe Space geschaffen, Inklusivität, die nicht ausschließen will. Das Konfliktpotential mit Institutionen, das Rechtsgut der Kunstfreiheit, die Mitbespielung des Marktes durch die Demokratisierung der Kunst, die Fragen um Cancel Culture, Propaganda, Kollektivität, Aktivismus je nach Sozialisierung, nach privilegierten Sonderrechten, unterschiedlicher Milieuzugehörigkeit führten zu einer Auseinandersetzung und Debatte um Positionen in der Gesellschaft. So richte sich die Störung von Kunstwerken in Museen der Letzten Generation – die Zukunft werde entscheiden, ob ihr Aktivismus als Kunstaktionen verstanden werde – gegen die ungestörte Rezeption von eben jenen Kunstwerken, gegen die therapeutische Kontemplation. Der Dialog zur Besserung solle gestört werden, weil das unschuldige Auge nicht mehr möglich sei. Vorher erschienen Frieden, Wohlstand, Freiheit möglich, die Motivation sei vorhanden gewesen, jetzt heiße es, Kräfte zu sammeln.

Aktuell befänden wir uns zwischen beiden Phänomenen. Dass Ullrich die beiden Typen nicht als dualistisches Entweder-oder sieht, sondern als Versuch einer neuen Begriffsbestimmung, nicht schematisch, sondern in Nuancen, muss er in der abschließenden Fragerunde erneut klarstellen. Natürlich habe es auch vorher partizipative Formate gegeben, aber die Grenzziehung zwischen der Kunstwelt und den anderen, den Profis und Amateuren, sei aufgeweicht.

Mehr dazu in Wolfgang Ullrich (2022): Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. Berlin: Wagenbach.

--

Ohne sich zeitlich festlegen und einen Supersparpreis ergattern zu müssen, kann man anstatt mit dem ICE von Hamburg nach Berlin in 1:45 Stunden auch gut in insgesamt vier Stunden mit dem Regionalzug etwa über Schwerin fahren. Leider steckt das Staatliche Museum Schwerin bis voraussichtlich Herbst 2024 in Umbaumaßnahmen, aber der Burggarten beim Schloss ist sehr schön.

Schweriner Schloss.

Hamburg

Der Kottwitzkeller von Wolfgang Scholz und Dieter Tretow in der Kottwitzstraße 10 nahe Hoheluftbrücke in Eimsbüttel fand erstmals 1996 statt. Die jährlichen Ausstellungen wuchsen im Laufe der Zeit aus den Kellerräumen heraus zu einem Kunstfest in die gesamte Straße hinein, in die anliegenden Keller, Hinterhöfe und Wohnungen. Dem ersten Thema „Licht“ folgte nun das letzte: „Licht aus“, 26.–27.8.2023.

O. A.

O. A.

Vor diesem Guckloch wurde ein Licht aktiviert, wenn man sich in der dafür richtigen Position befand.

Ebd., Detail, Text: „Der Sinn des Lebens besteht einzig und allein in der Tatsache, dass es …“

O. A., Text: „Der graue Mann“.

O. A., Text: „Schlemiel“.

Das Wort musste ich googeln, es ist jiddisch für einen Pechvogel oder Narren.

Gipsabdruck von Michael Dankers: Mißbrauchte Landschaft.

Koffer von Wolfgang Scholz, der im gesamten Gewölbe sieben Koffer mit Erinnerungen und/oder neuen Zusammenstellungen aufgestellte.

Text an der Wand rechts, O. A.: „Keine Macht für niemand“.

Luise Czerwonatis: „…, die Maschine steht still.“

Oliver Kunst: Wort im Dunkeln. Audioinstallation, Text: „Tatort V / III“.

Ulla Penselin: Der KottwitzKeller hatte viele Gesichter.

Bei dem schwarzen Ensemble handelt es sich um den Grundriss und damit Lageplan des Kellers.

Tanja Soler Zang: Kontakt. Detail, Raum-Klang-Installation.

Ebd., Detail.

O. A.

Selbst China war präsent, auf diesem Schild und mit dem Text: „Dass das weiche Wasser in Bewegung / Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. / Du verstehst, das Harte unterliegt. // Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King, auf dem Weg des Laotse in die Emigration / Bertolt Brecht“.

--

Anlässlich all des Trubels um die Köhlbrandbrücke (s. jüngst etwa die Hamburg-Ausgabe der Zeit, Nr. 37) machte ich Anfang August eine kleine Fahrradtour zur 1974 fertiggestellten sogenannten Schrägseilkonstruktion des Architekten Egon Jux.

Wikipedia erklärt, der Brückenzug soll ingesamt 3618m lang sein – mit der östlichen Rampe von 2050m, 520m Elbüberquerung und 1048m westlicher Rampe. Als „lichte Höhe“ wird das Maß vom Untergrund bis zur Unterkante eines Tragwerks bezeichnet: hier 53m bei mittlerem Wasserstand; spannender finde ich die Höhe der beiden Pylone: knapp hundert Meter (135m inklusive der 37m hohen Stahlbetonpfeiler).

Mit der Fähre kommt man direkt von der Ost- auf die Westseite über den Köhlbrand, von Neuhof nach Waltershof. Nächstes Jahr muss ich unbedingt an der Fahrradsternfahrt teilnehmen, bei der in Hamburg eine Route über die Brücke führt.

Lübeck

Eine Reise nach Lübeck lohnt sich neben dem Streunern durch die mittelalterlichen Gänge der Altstadt immer wieder.

Vom Museum Behnhaus Drägerhaus läuft in der Kunsthalle St. Annen Mehr Licht: Die Befreiung der Natur, 12.7.–15.10.2023.

Andreas Aschenbach (1815–1910): Wasserstudie, Travemünde | Water Study, Travemünde. Öl auf Leinwand | Oil on canvas, 1835. Privatsammlung | Private collection.

Eduard Wilhelm Pose (1812–78, zugeschrieben | attributed): Waldbach | Forest Stream. Öl auf Leinwand auf Holz | Oil on canvas on wood, 1831. Privatsammlung | Private collection.

Christian Friedrich Gille (1805–99): Waldstudie | Forest Study. Öl auf Papier auf Karton | Oil on paper on cardboard, ca. 1840. Privatsammlung | Private collection.

Rosa Bonheur (1822–99): Landschaft im Nebel | Landscape in the Fog. Öl auf Papier auf Karton | Oil on paper on cardboard, undatiert | undated. Privatsammlung | Private collection.

Maximilian Hauschild (1810–95): Blick aus dem Fenster mit Weinreben | View from the Window with Grapevines. Öl auf Papier | Oil on paper, undatiert | undated. Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, Paris.

Arnold Böcklin (1827–1901): Sonnenbeschienene, von Vegetation überwucherte Felswand in den Aequerbergen östlich von Rom | Sunlit Rock Face Overgrown with Vegetation in the Aequera Mountains East of Rome. Öl auf Leinwand, doubliert | Oil on canvas, doubled, ca. 1850. Privatsammlung | Private collection.

--

Und wenn man mit Kindern unterwegs ist, kommt man seit Ewigkeiten einmal wieder in einen Zirkus. Roncalli gastierte im August in Lübeck neben dem Holstentor.

Sommerlektüre

Katy Hessel (2022): The Story of Art without Men: Große Künstlerinnen und ihre Werke. Übs.: Marlene Fleißig, Astrid Gravert, Gabriele Würdinger und Maria Zettner. München: Piper.

Im Format von und in Anlehnung an Gombrichs „Die Geschichte der Kunst“ (The Story of Art), der „Bibel“, dem „Standardwerk“ der Kunsthistorik, erstmals 1950, bis 1996 in 16. Auflage erschienen, bricht Hessel in ihrer Parallelgeschichte „ohne Männer“ die westliche männliche Kunstgeschichtserzählung auf. In Gombrichs Kanon käme nur eine einzige Frau vor – ich habe sie auf die Schnelle nicht gefunden –, bei Hessel treten Männer nur am Rande und meist unrühmlich auf. Es handelt sich nicht um eine Abrechnung, sondern veranschaulicht, dass Frauen immer schon, allen Widerständen zum Trotz künstlerisch tätig waren. Gut, Gombrich beginnt in der Urzeit, Hessel um 1500, und auch wenn Hessel versucht, die nicht-westliche Welt miteinzubeziehen, so bleibt auch sie vermehrt in diesem Kosmos.

Doch gibt es großartige Persönlichkeiten zu entdecken, bekannte und noch viele, viele unbekannte, von Maria Sibylla Merian (habe mir gleich ihr Insektenbuch besorgt), Mary Cassatt, Leonor Fini, Gluck, Atsuko Tanaka, Alina Szapocznikow, Doris Salcedo bis Flora Yukhnovich. Interessant finde ich den möglichen Zufall, dass zwei Ausstellungen im Hamburger Bucerius Kunst Forum nach Erscheinen von Hessels Buch von ihr aufgenommene Exponate zu deren Titelbildern machten, das von Gabriele Münter (S. 133) und das von Lee Miller (S. 212).

Hugh Eakin (2022): Picasso‘s War: How Modern Art Came to America. New York: Crown.

Auf dieses Buch stieß ich durch eine Podcastfolge von Dialogues, in der Helen Molesworth anlässlich des 50. Jahrestages von Picassos Tod (8.4.1973) mit Hugh Eakin spricht, vom 12.4.2023, 38 Min., Stand: 5.9.2023. Die Amis sind fabelhaft darin, wissenschaftliche Fakten mit Erzählkunst zu verbinden, so liest sich auch dieser Schinken wie ein Roman (und ist weitaus besser als die Podcastfolge). Anhand einflussreicher und visionärer Kunstmäzen·innen wird der über Jahrzehnte gescheiterte Versuch und endlich erfolgreiche Durchbruch beschrieben, Picasso und die moderne Kunst dem amerikanischen Publikum näherzubringen. Eakin geht dabei nicht zimperlich mit der größtenteils konservativen US-Bevölkerung um, er durchstreift die Zeit von der später als legendär bezeichneten Armory Show 1913 in New York bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Dafür spürt er insbesondere den Lebenswegen von John Quinn (1870–1924), Jeanne Robert Foster (1879–1970), Daniel-Henry Kahnweiler (1884–1979), Paul Rosenberg (1881–1959) und Alfred H. Barr Jr. (1902–81) nach.

Frank Maier-Solk (2023): Green Fields: Skulpturen in natürlichen Räumen | Sculptures in Natural Spaces. Ilmtal-Weinstraße: VDG.

Frank Maier-Solk sieht den offenen Raum im „Green Field“ als Alternative zu Brian O‘Dohertys erstmals 1976 beschriebenem „White Cube“, dem modernen Ausstellungsraum in hermetisch abgeriegelter Sterilität – als neuerliche Platzierung der Kunst an einem bestimmten Ort, der eine eigene, externe Dramaturgie mit sich bringt. Maier-Solk beginnt seine Beschreibung in der westlichen Nachkriegszeit, in der Parks zu den ersten Ausstellungsorten wurden, weil Kriegsschäden dort schneller beseitigt werden konnten. Darüber hinaus aber hätten öffentlich zugängliche Anlagen auch den neuen Werten der Völkerverständigung entsprochen und als Ausdruck für Demokratie und Humanismus gegolten (ab S. 45).

Nach Exkursen über die amerikanische Land Art der 1960er und -70er Jahre werden „Grüne Felder“ in der Stadt dargestellt, etwa die Skulptur Projekte Münster und Entwicklungen auf der documenta, sowie „Grüne Felder“ auf dem Lande, etwa Refugien wie die in Ganslberg bei Landshut oder eigene Anlagen wie die von Niki de Saint Phalle in der Provence. Als neuere Phänomene skizziert Maier-Solk „Anthropozän-Kunst“, „Ökologische Kunst“ und „Revier-Landschaften“ (ab S. 179) sowie die „auffallend große Zahl neuer privater Skulpturenparks“ der letzten Jahre (S. 10) als ein „Natur-Revival“ (S. 13). Er beschreibt den Garten zum einen weiterhin als Sehnsuchtsort und Domestizierung der Natur und zeigt auf, wie das zunehmende Umwelt- und Naturbewusstsein zu einer „zusätzlichen Renaissance einer Kunst unter freiem Himmel geführt“ habe (Klappentext).

Maier-Solk brachte mich auf den Besuch von Isamu Noguchis „Garten des Friedens“ (Fountain de la Paix, Bauzeit: 1956–58) im UNESO-Hauptquartier in Paris (S. 64–66, s. für Bilder oben). Besonders hat mich auch gefreut, dem Engadiner Künstler Not Vital, den ich von Urs Meile aus Beijing kannte, hier zu begegnen (S. 248–52).

David Albahari (2007): Die Ohrfeige (Original: Pijavice). Übs.: Mirjana und Klaus Wittmann. Frankfurt a. M.: Eichborn.

Diesen wunderbaren Roman las ich auf die Empfehlung aus dem Nachruf von Alida Bremer: Zum Tod einer wichtigen serbischen Stimme, in: Fazit, DLF, 31.7.2023, 11:14 Min., Stand: 5.9.2023. Laut Bremer sollte es in diesem Werk von David Albahari (1948–2023) um Zweifel gehen, vor allem um Selbstzweifel der eigenen Wahrnehmung. Wer kann da widerstehen? Hier wird man noch dazu mit einer grandiosen Sprache, mit in Schalk verpackten Weisheiten und skurrilen Wendungen beschenkt.

Der namenlose Ich-Erzähler schreibt aus einem unbenannten Exil, in das er wegen der ihm widerfahrenen und in der serbischen Gesellschaft und Politik immer nur in Nebensätzen angedeuteten Ereignisse fliehen musste. Es geht um einen jüdisch-kabbalistischen Verschwörungsmythos, der auf antisemitische Nationalschergen trifft und Ende der 1990er Jahre im Belgrader Stadtbezirk Zemun spielt. Der Protagonist beobachtet am Ufer der Donau, wie ein junger Mann einer jungen Frau die titelgebende Ohrfeige verpasst. Durch diese Geste wird unser zweifelhafter Held, im Gegensatz zu Albahari kein Jude, in den Strudel der Vertreibung der jugoslawischen Juden und Jüdinnen gezogen. In seinem Bann begibt er sich auf die Suche nach Antworten, auf die er kaum die Fragen kennt. Bald sieht er in allem möglichen „einen Köder, der mich noch tiefer in eine Geschichte hineinziehen sollte, die ich im Grunde selbst konstruiert hatte“ (S. 304). Die fehlenden Absätze und der häufige Konjunktiv unterstreichen die Gemengelage zwischen Wahn und Wirklichkeit, Paranoia und echter Gefahr.

Tags für diesen Beitrag 这篇文章的标签: Unterwegs 路上, Ausstellung 展览, Gegenwart 当代, Vergangenes 古代, Bildende Kunst 美术, Hamburg 汉堡, Bücher 书籍

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 1. Dezember 2022

Wildwunsch

youjia, 17:59h

Gerade durchforste ich meine zahlreichen Kulturgut-Ordner, um meine tatsächlich seit 2014 inhaltlich nicht aktualisierte Website auf einen etwas neuer Stand zu bringen. Dabei stoße ich immer wieder auf Konzepte und Texte, die in der digitalen Schublade geblieben sind. Da ich heute noch ein wenig Pflichtlektüre zu erledigen habe und um mich dem Sog der Ordnerwindungen zu entziehen, poste ich hier ist ein Beispiel wiedergefundenen Geschreibsels:

Theoretisch mag ich die Idee des einfach einmal Draufhauens. Nicht nur wie bei Wild Tales mit Grund und aus echtem Es geht nicht Mehr heraus, sondern auch nur so aus Lust an der Sache des Freisetzens von Energien wie bei Fight Club. Aggressionen ein Ventil genehmigen, berechtigterweise oder einer Laune folgend. Den Körper über den Geist siegen lassen, das Archaische über die Zivilisiertheit. Die nett in Reih und Glied hinterm Gartenzaun gepflanzten Blumen ausreißen, den Computer vom Tisch fegen, Fernseher aus dem 10 Stock werfen, jetzt nicht die Frau, das Kind, jemand Schwächeren schlagen, nicht gleich Amok laufen, aber auf all diese Niedlichkeit kotzen. Einmal richtig schön grob sein gegen das Heileweltgeflöte um einen herum.

Bis wirklich wieder einer durchdreht ? sich die Geschichte um eine neue, seine alte Achse dreht.

Ob nun die Unterjochten gegen ihre Unterjocher aufbegehren, wenn etwas hakt, gibt es immer einen Grund, weil es immer Ungerechtigkeit gibt, der entgegenzutreten immer wichtig ist ? ist das der eigentliche Grund? Mir scheint dies ein anderes Thema. Was ist es, das uns nicht zur Ruhe kommen lässt, warum der friedliche Hippietraum nicht funktioniert? Ego, Wahn, Trieb?

Es existieren therapeutische Maßnahmen: Schreien im Wald, Sandsäcke, allgemein führt körperliche Aktivität zum Auspowern. Habe ich auch einmal wieder nötig, ja. Doch ist es nur das? Wenn Körper und Geist nicht im Einklang sind? Oder ist es ein Kitzel, vergleichbar mit und dort in gelenkten Bahnen ausgefochtenem Extremsport?

Auch ich spüre manchmal ein gewisses Aggressionspotential in mir. Oder merke gelegentlich an Reaktionen eines Gegenüber, dass ich zu harsch war.