Freitag, 18. April 2025

Kunst im Sommer 2024

youjia, 15:14h

Vor allem in den sonnigen Sommermonaten 2024 war ich ein wenig unterwegs. Ich besuchte und entsprechend geht es bei Bedarf zum selektiven Anklicken hier zu meinen Tagestrips nach: Schleswig, Stade, Husum, Büdelsdorf (Rendsburg) und Lüneburg in Norddeutschland. Und weiter nach Regensburg, nach Berlin und Potsdam, nach Köln sowie auf einen Sprung nach Amsterdam und Haarlem.

Kunstsommer in Norddeutschland

Das Wunderbare am Deutschlandticket ist die Flatrate, mit der man regional in den Öffentlichen unterwegs ist. Ohne Ticketkauf oder Autostau, hat man Ohropax und Lektüre dabei und kann sich an gelegentlichen Blicken aus dem Fenster erfreuen – wenn es etwa über den Nord-Ostsee-Kanal oder die Elbbrücken geht. Und wenn man nicht zur Arbeit pendeln muss, stören einen weder volle Züge noch sporadische Verspätungen. Wer dazu noch zeitlich einigermaßen flexibel ist, kann die Regentage aussitzen und den Sommer im Norden ohne Überhitzung genießen. So kommt man an Orte und erfährt ihre Geschichten, bildet Bezugspunkte, wandelt durch provinzielle Heimatmuseen und entdeckt überall etwas Besonderes. Immer mal wieder gibt es auch Gegenwartskunst.

Manche Kleinstädte wirken leider gespenstisch leer, wie die Rendsburger Innenstadt an einem Samstagnachmittag, oder merkwürdig überdimensioniert, wie Schleswig. Leerstand gibt es mal mehr, mal weniger – ein Beispiel grandiosen Umgangs findet sich in Landau in der Pfalz.

Schleswig

Schloss Gottorf wurde 1161 unter einem gewissen Bischof Occo errichtet und ist seit 1948 Sitz der Landesmuseen Schleswig-Holstein: des Museums für Archäologie, des Museums für Kunst und Kulturgeschichte und seit 2008 des Zentrums für Baltische und Skandinavische Archäologie. Interessanterweise erzählt die Geschichtstafel von der NS-Zeit nur indirekt insofern, dass das Schloss von 1852 an fast hundert Jahre lang als Kaserne genutzt wurde, zunächst als dänische und ab 1864 als preußische Kaserne. Online heißt es, das Schloss sei wie viele Residenzen des Bundeslandes 1945 als vorübergehendes Auffanglager für Geflüchtete genutzt worden, bis dahin militärisch, wie genau, lässt sich für mich auf die Schnelle nicht herausfinden. Die Angaben auf den Bildtafeln sind übrigens größtenteils auf Deutsch und Dänisch – vielleicht macht man das noch in Flensburg so, in Kiel und Eckernförde etwa ist mir diese Zweisprachigkeit bisher nicht begegnet.

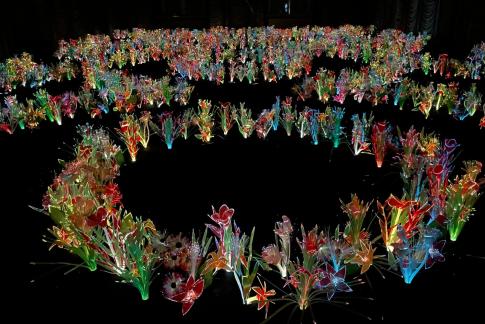

Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte auf Schloss Gottorf in Schleswig zeigte Joana Vasconcelos: Le Château des Valkyries, 1.5.–3.11.2024.

Das Schloss der Walküren, so der Ausstellungstitel, hätte passenderweise auch die Vereinnahmung des Schlosses Gottorf durch Vasconcelos’ Walküren lauten können. Separat bespielte sie zum einen anschaulich die Nebengebäude Kreuzstall und Reithalle, besser noch präsentierte sie ihre Arbeiten zwischen historischen Werken im Schloss – zum Beispiel die schwebende Walküre Thyra in der Schlosskapelle. Die Walküren waren das Hauptthema, inspiriert von den Mythen nordischer Kriegsgöttinnen, ausgestattet mit der Macht, Verstorbene zurückzuholen. Vasconcelos greift traditionelles portugiesisches Kunsthandwerk auf, inklusive der lokalen Farben und Muster. Dazu gab es opulente Skulpturen aus Küchengegenständen, ein Herz aus Plastikbesteck, ein Stiletto aus Kochtöpfen. Und der 50. Jahrestag der Nelkenrevolution in Portugal (24.4.2024) war ebenfalls präsent. S. den kurzen Videoclip Opulenz und Feminismus: Joana Vasconcelos auf Schloss Gottorf, in: NDR Kultur, 29.4.2024, 5 Min., verfügbar leider nur bis 26.4.2025.

Joana Vasconcelos & rochebobois, Paris, o. A.

Valkyrie Martha. Handgefertigte Wollhäkelarbeiten, Textilien, Ornamente, LED, Polyester, Sperrholz; in Zusammenarbeit mit Lillee3000 entstanden; 2022–24. Sammlung der Künstlerin.

Ebd., Detail.

Flaming Heart. Handgefertigte Wollhäkelarbeiten, Textilien, Ornamente, LED, aufblasbare Komponenten, Netzgerät, Controller, Polyester, Stahlseile, 2019–22. Sammlung der Künstlerin.

Ebd., Detail.

Valkyrie Marina Rinaldi. Handgefertigte Baumwollhäkelarbeiten, Textilien, LED, Ornamente, aufblasbare Komponenten, Transformator, Stahlseile; mit der Unterstützung von Marina Rinaldi hergestellt; 2014. Sammlung der Künstlerin.

Ebd., Detail.

Ebd.

Pantelmina #1. Handgefertigte Wollhäkelarbeiten, industriell gefertigter Strick, Polyester, Ratschenbandklemme, 2001. Sammlung Caixa Geral de Depósitos, Lissabon.

Finisterra. Handgefertigte Wollhäkelarbeiten, Polyester, auf Leinwand, vergoldeter Holzrahmen, Sperrholz, Eisen, 2018. Sammlung der Künstlerin.

Ebd., Detail.

Big Booby #5. Handgefertigte Wollhäkelarbeiten, industriell gefertigter Strick, Polyester, rostfreier Stahl, 2019. Sammlung der Künstlerin.

Red Independent Heart #3 (AP). Detail, lichtdurchlässiges Kunststoffbesteck, lackiertes Eisen, Metallkette, Motor, Netzteil, Soundanlage; Lieder gesungen von: Amália Rodrigues; 2013. Stiftung Joana Vasconcelos, Lissabon.

Ebd., Detail.

Marilyn (AP). Pfannen und Deckel aus rostfreiem Stahl, Beton; in Zusammenarbeit entstanden mit Silampos, S. A.; 2011. Sammlung der Künstlerin.

Valkyrie Thyra. Handgefertigte Wollhäkelarbeit, Textilien, Ornamente, LED, Polyester, Ventilatoren, Microcontroller, Transformator, Stahlseile; in Zusammenarbeit hergestellt mit Dior, Paris; 2023. Sammlung der Künsterlin.

Ebd., Detail.

O. A.

Ebd.

S. dazu – unweit der NordArt – im Eisenkunstguss Museum Büdelsdorf Vasconcelos’ Teekanne Ostfriesland, 1.5.–3.11.2024.

Eine lokale Gegenwartsausstellung war von Anja Schindler: Spiegel der Welt, Interventionen, 9.3.–6.10.2024. Mutig, dass sie es sich und dass das Museum es sich getraut haben, dies neben Joana Vasconcelos auszustellen, aber vielleicht handelt es sich nur über eine zufällige zeitliche Überschneidung:

O. A.

O. A.

O. A.

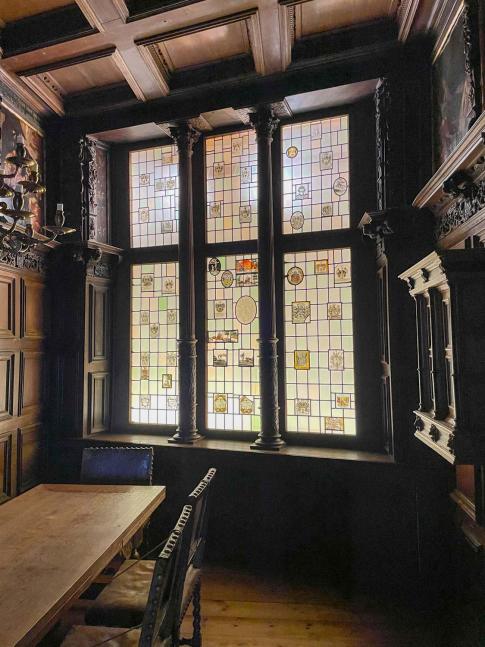

O. A. Im Plöner Saal (Tischler: Christoph Biss, o. J.).

Werke der Dauerausstellung im Schloss, an verschiedenen Orten untergebracht:

Lucas Cranach d. Ä. (1472–1553): (Links:) Martin Luther. (Rechts:) Philipp Melanchton. Beide: Öl und Tempera auf Buchenholz, 1543. Dauerleihgabe aus Privatbesitz.

Werkstatt von Lucas Cranach d. Ä. (1472–1553): (Links:) Martin Luther. (Rechts:) Katharina von Bora. Beide: Öl und Tempera auf Buchenholz, 1526. Dauerleihgabe aus Privatbesitz.

N. N.: Bärenjagd vor einem Lustschloss. Detail, Bildteppich, Leinenkette, Schuss aus Wolle und Seide, flämische oder niederländische Manufaktur, 2. Hälfte 16. Jh. Erworben mit Hilfe der Kreissparkasse Schleswig-Flensburg, 1995.

N. N.: Landknecht und nackte Frau. Eckkachel mit Relief, Ton, bleiglasiert, süddeutsch, um 1510.

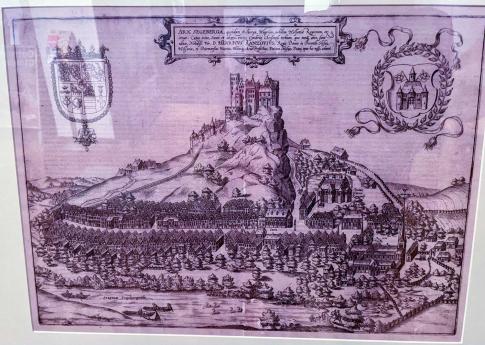

Franz Hogenberg (1535–1590) nach Daniel Freese (1540–1611): Ansicht der Stadt Segeberg. Radierung, vor 1588.

Minka Zimmermann (1914–2018): Helle Flechtfigur mit schwarzen Streifen. Kunststoff, 1988. Dauerleihgabe Freundeskreis Schloss Gottorf e. V. Eine weitere Intervention als Gastbespielung der historischen Bauernstube aus Schönberg (Probstei).

Hinrich Sextra II. (Schnitzer): Lübecker Weinstube aus dem Haus Untertrave 75, Lübeck, von 1644. Um 1900 aufgegeben und nach Schleswig überführt.

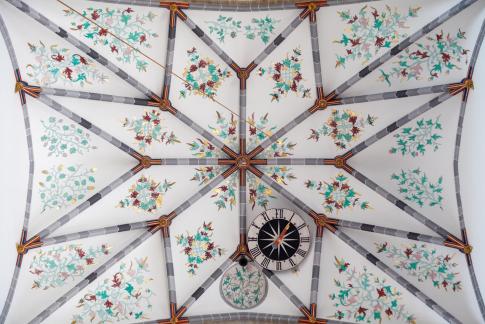

Ein Deckenblick.

Weiterer Deckenblick.

O. A.

Berliner Werkstatt: Prunkschlitten Zar Peters III. von Russland. O. A., Mitte 18. Jh. Der Schlitten ist möglicherweise ein Geschenk des Preußischen Königs Friedrich II., Dauerleihgabe aus Privatbesitz, 2018.

Stockelsdorf, Ofenaufsatz aus Schloss Hasselburg, Kreis Oldenburg, um 1780. Feuerkasten aus Gusseisen ergänzt. Der Ofen zeigt in seiner Bemalung die in der Rokokozeit beliebten Chinoiserien, 1931.

Ebd., Detail.

Weil ich das erste Mal hier war, habe ich mich natürlich auch über Vasconcelos hinaus umgeschaut und war wirklich sehr angetan vom Gesamtauftritt.

Die Räume weiter durchstreifend, gelangte ich irgendwann ins Obergeschoss zur sogenannten Sammlung Guldager. Da ich vor Ort und auch online nirgends einen Hinweis auf mögliche Restitution oder wenigstens Überprüfung zur Provenienz der Objekte fand – abgesehen davon, dass das Ehepaar Guldager sie bei ihren Ausflügen (in den Jahren …?) zusammengetragen hatte –, schrieb ich dem Museum eine Mail. Mir wurde mitgeteilt, dass es Provenienzforschungsprojekte gebe, deren Abschlussberichte auf der Website des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste (DZK) abrufbar seien, und dort 31 Objekte in der Sammlung der Stiftung Rolf Horn, die sich als Leihgaben im Haus befänden. Keine davon kämen aus der Sammlung Guldager, die ebenfalls aus der Stiftung Rolf Horn stammten, eingerichtet vom Museum für Archäologie. Ich wurde auf folgende Sammlungspublikation verwiesen, die ich jedoch nicht eingesehen habe: Stiftung Reinhardt und Johanna Guldager (Hg.): Die Ganzheit als Ziel. Heide: Boyens 1999. Darüber hinaus erhielt ich als Anhang der Mail die „Drucksache 19/2005 des Schleswig-Holsteinischen Landtags“, die „Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Abgeordneten des SSW: Aufarbeitung der Europäischen und Deutschen Kolonialgeschichte in Schleswig-Holstein“, die an sich ganz interessant ist, aber die Sammlung Guldager nicht erwähnt. In der Mail hieß es weiter, dass derzeit nicht bekannt sei, ob die Stiftung Guldager darüber hinaus Provenienzforschungsprojekte plane.

Das Thema ist also schon einmal präsent, was von einem Landesmuseum definitiv erwartet werden darf, aber bei der aktuellen Ressourcenknappheit wohl doch als positiv hervorgehoben werden muss. Entsprechend gilt mein Dank auch dem Museum für die rasche Beantwortung meiner Mail. Trotzdem hat mich der Umgang vor Ort verwundert. Die Bildtafeln sahen aus, als wären sie seit Jahrzehnten nicht bearbeitet worden (ein möglicher Hinweis auf das letzte Jahrtausend, falls nicht Traditionalist·innen am Werk waren, ist die Nutzung der alten Rechtschreibung, etwa „Guß“). Obwohl ich kein Fan der seit ein paar Jahren Überhand nehmenden Triggerwarnungen bin (Achtung: Penis, Nippel, Sex; Achtung: Flashlight; Achtung: Könnte Ihre/ deine Gefühle verletzen usw.), und bevor man diese Objekte nicht ausstellt, würde ich hier allerdings wenigstens einen Hinweis erwarten, dass man bislang keine Aufarbeitung vorgenommen habe, aber hoffe, in Zukunft Gelder dafür eintreiben zu können. Etwas in der Art. Ich kann die folgenden Bilder nicht posten, ohne das Fass zuvor erwähnt zu haben. Und die Skulpturen sind sehr ergreifend, seht selbst:

Installationsansicht.

(Links:) Ahnenfigur Lobi. 27x6x4,5cm, Holz, Burkina Faso, Gaoua, o. J.

(Rechts:) Lobi. 34x6,5x6cm, Holz (vène, Eisenholz), Burkina Faso, Region Kampti, o. J.

Hier fragt man sich unweigerlich, ob solche Figuren überhaupt am Hals aufgespießt werden dürfen (kommt der Riss der linken eventuell daher) und ob ihnen eine Schlinge um den Hals gelegt werden darf?

Für diese und die folgenden Skulpturen lautet die Info: Bobo-Fing. Verschiedene Größenangaben, u. a. 33x8x5,5cm (hier die linke Figur), Bronze (Gelbguss), Burkina Faso, Djibasso u. a., o. J.

Zu diesen und den nächsten Exponaten steht „Skulptur (Fetisch)“ als relativ lapidare Beschreibung, also Götzendarstellungen. Hier schlummern Geschichten, die es sich bestimmt zu erzählen lohnt – und deren Objekte möglicherweise andernorts vermisst werden.

Burkina Faso, Tansilla.

(Links:) Burkina Faso, Tansilla. (Rechts:) Burkina Faso, Djibasso.

O. A., Nr. 530.

O. A., Bronzeskulpturen, 1970er Jahre.

Rabiater Schwenk, in der Nähe gab es dann die Moorleichen, für die das Schloss berühmt ist, und Objekte aus der Eisenzeit (500 v. Chr. –600 n. Chr.):

Lederschuhe (etwa Größe 38) der Moorleiche von Damendorf.

Diese Schuhe würde ich selbst zu gern tragen.

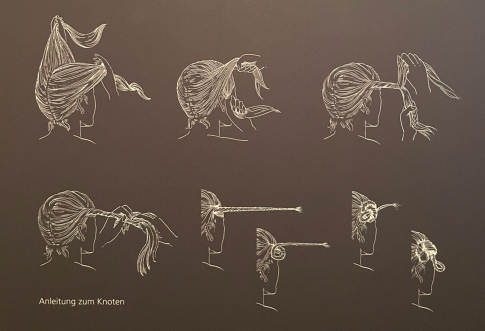

Schautafel: Anleitung zum Knoten.

Das fand ich ganz witzig und würde es wohl nachmachen, wenn ich noch lange Haare hätte.

Im angrenzenden Schlosspark:

Parkansicht.

Jan Koblasa (1932–2017): Vier Boten – Christus. Bronze, 1988/ 1990. Stiftung Rolf Horn.

Ebd., Detail.

Ebd., Detail.

Schloss von hinten.

Das Areal ist riesig, die Parkanlage erstreckt sich weit über das Schloss hinaus und ist unbedingt einen Ausflug wert (s. hier mehr zum Gottorfer Globus und Barockgarten):

Der Herkulesteich mit der Replik der Herkulesskulptur, angelegt zu Zeiten Herzog Friedrichs III. (reg. 1616–59). Wiederherstellung des Teiches 1997, Neuaufstellung der Herkulesskulptur, Replik, 1997, Erneuerung des Globusgartens 1999, Nachbau des Gottorfer Globus und Aufstellung im 2003–05 errichteten, modernen Globushaus mit Einweihung 2007.

Herkulesskulptur, Replik.

(Vorne rechts:) Jörg Immendorff (1945–2007): Malerstamm – Constantin. Bronze, 2002. Leihgabe aus Privatbesitz.

Ders.: Malerstamm – Kurt. Bronze, 2002. Leihgabe aus Privatbesitz.

Ders.: Malerstamm – Jörg. Bronze, 2002. Leihgabe aus Privatbesitz.

Johannes Brus (*1942): Elefantenkopf. Beton, Polyester, Kautschuk, 2009–10. Schenkung Prof. Dr. h.c. Günther Fielmann.

Blick vom Globushaus gen Teich.

Blick vom Globushaus gen Barockgarten.

Globus, Detail.

Die VR-Version im Schloss von Globushaus und Globus fand ich sogar besser als das (nachgebaute) Original.

Außerhalb des Schlosses Gottorf:

Waldemar Otto: Der Gehenkte. Bronze, 1993.

Mahnmal für die Opfer der NS-Justiz vor dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht in Schleswig, Inschrift: „Den Opfern der Willkürjustiz 1933–45“.

O. A.

O. A.

Mein Tag endete in einem Lokal am Strand der Schlei mit dieser, im Schlossshop erworbenen Lektüre:

Walt Disney Lustiges Taschenbuch Spezial: Kunst in Entenhausen. Berlin: Disney 2023.

Stade

Im Kunsthaus der Museen Stade lief Marinella Senatore: Together We Stand, 8.6.–8.9.2024.

Alliance des corpes | Bodies in Alliance. Metall, Holz, PVC, LED-Lampen, 2021.

We Rise by Lifting Others. Glasröhren mit quecksilberfreiem Gasgemisch (greeNeon) und gegossenem Methacrylat, montiert auf lackierter Stahlplatte, 2022.

Protest Bike. Fahrrad, Lautsprecher, Reklametafeln, 2018.

Text: „There is more than one way to be patience“.

Ebd., Detail.

Make It Shine. Collage, Mischtechnik auf Baumwollpapier, 2023.

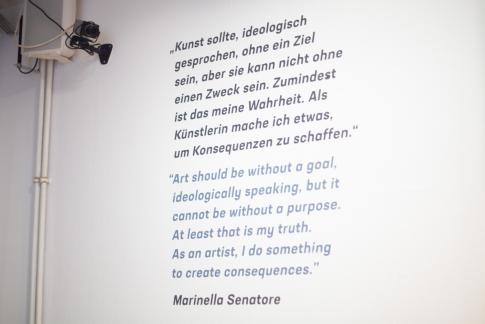

Wandtext von Marinella Senatore: „Kunst sollte, ideologisch gesprochen, ohne ein Ziel sein, aber sie kann nicht ohne einen Zweck sein. Zumindest ist das meine Wahrheit. Als Künstlerin mache ich etwas, um Konsequenzen zu schaffen.“

Opera! Collage, Mischtechnik auf Baumwollpapier, 2023.

Installationsansicht.

Everybody Can Be Pussy Riot. Spiegel-Acryl, Gipsbüste, Acrylfarbe, „Pussy Riot-Balaclava“, 2019.

Protest Forms: Memory and Celebration. Detail, Stickerei auf Theatersamt, o. J.

Text: „Forms of protest by oppressed minorities re-emerge from the past / I won’t do what you tell me life had just begun“.

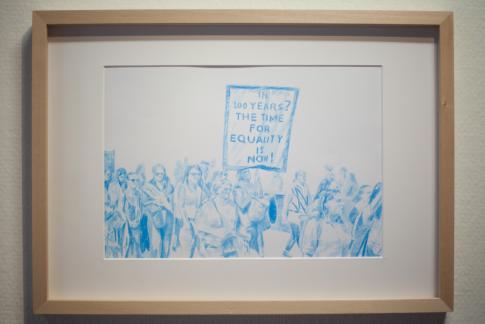

It’s Time to Go Back to the Street. Detail, Grafit und Kohle auf säurefreiem Papier, 2019.

Text: „保民生 撤惡法 穩經㴒 [Schutz der Lebensgrundlagen der Menschen, Beseitigung schlechter Gesetze, Stabilisierung der Wirtschaft] / Do you hear the people“.

Ebd., Detail.

Text: „In 100 years? The time for equality is now!“

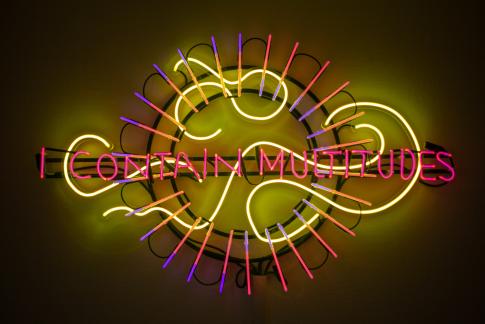

I Contain Multitudes. Glasröhre mit quecksilberfreiem Gasgemisch (greeNeon), LED-Band, gegossenem Methacrylat, montiert auf elaxiertem Aluminium, 2022.

We Rise by Lifting Others. Glasröhren mit quecksilberfreiem Gasgemisch (greeNeon) und gegossenem Methacrylat, montiert auf lackierter Stahlplatte, 2022.

Der Schwedenspeicher und links davor: Der Kunstkudder, älteste erhaltene Alsterschute von 1904, Neugestaltung der Außenhaut durch das Berliner Kollektiv 44flavors, seit 2024 unter anderem als jährliches Artist in Residence Programm für drei Monate jeweils im Spätsommer genutzt.

Der Schwedenspeicher wurde aufwendig neu konzipiert, die Ausstellung im 2. Stock: 2014, die im 1. Stock: 2010. Beide wirken nach über zehn Jahren immer noch erstaunlich frisch. Nicht jede interaktive Medieninstallation reagiert weiterhin auf Berührungen, aber man kann sich hier eine gute Weile aufhalten und sich zum Beispiel in die zahlreichen, anschaulichen Infografiken vertiefen.

Installationsansicht im Erdgeschoss. Das benachbarte Heimatmuseum Stade hat mit einer Sonderausstellung über die Geschichte des Hauses und die Rettung seiner Sammlung im Schwedenspeicher eine vorübergehende Bleibe gefunden und präsentiert hier dokumentarisch die Arbeitsschritte der Zwischenlagerung und Inventarisierung, seit 22.6.2024.

Geldkatze. Leder, Eisen, ca. 1800.

So eine Bauchtasche würde ich auch tragen.

1. Stockwerk: Die Hanse.

Installationsansicht.

Knaggen. Bungenstraße 1, 1. Hälfte 16. Jh.

Ebd., Detail.

Hafengrabung, Frühe Neuzeit.

Text: „Diese Schälchen verwendeten Maler für ihre Farben.“

Sammelbüchse der Kaufleute- und Schifferbrüderschaft.

Inschrift: „Bedencket die Seefahren Armen so wirdt sich Gott über evch erbarmen A(nno) 1694“.

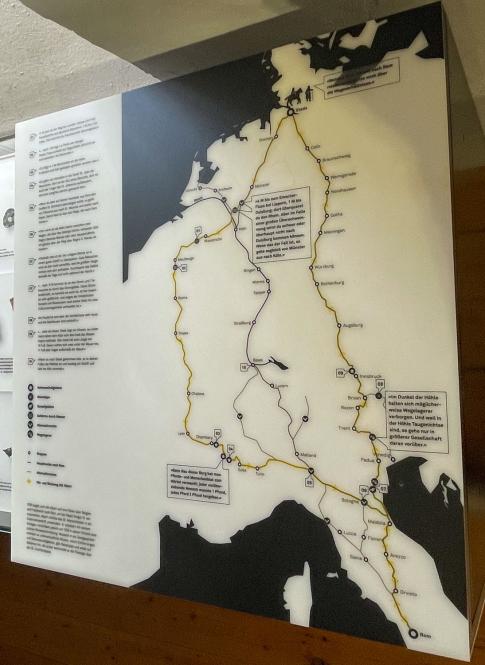

Beispiel einer der zahlreichen Infografiken. Hier mit Routen von Stade nach Rom.

2. Stockwerk: Ur- und Frühgeschichte.

Installationsansicht.

Statuette des Jupiter. Warstade, 2.–3. Jh. n. Chr.

Richard Horus Engels (1914–1991): Vom Fischer und seiner Frau. Bronze, 1980. Nach Philipp Otto Runges (1777–1810) gleichnamigem Volksmärchen (in vorpommerischer Mundart in verschiedenen Versionen etwa: Van den Fischer un siine Fru). Brunnen am Pferdemarkt.

Das Fuchsloch in Stade oder, laut Google Maps, der Fuchsbau der Schwedenburg, am Salztorswall am Burggraben. Ein unterirdisches Gewölbe, erstmals mit dem Bau der Bastionen in schwedischer Zeit im 17. Jh. erwähnt, auf dem Festungsplan von 1775 als „Fuchsloch Ravelin“ eingezeichnet, ursprünglich als Wasserabfluss gebaut, vermutlich mit Zweitnutzung als Poterne, also einem unterirdischen, bombensicheren Festungsgang, und als Fluchttunnel. Laut Zeitungsberichten von 1950 als Abenteuerspielplatz von Kindern genutzt. Einer der erhaltenen Gänge soll knapp 200m gemessen haben, der Eingang wurde zufällig bei Bauarbeiten des neuen Kreishauses freigelegt und im Anschluss rekonstruiert, o. J.

Husum

Nach Husum fuhr ich, weil ich mich durch Kirstin Höllers Roman angeregt auf die Spuren der Geschichte der untergegangenen Nordseeinseln und dem Mythos von Rungholt machen wollte. Am 16.1.1362 schlugen die Wassermassen über die Deiche und brachen sie. Die Siedlung Rungholt ging in der „Groten Mandränke“, dem großen Ertrinken, auch die Zweite Marcellusflut genannt, mit sieben anderen Gemeinden im nordfriesischen Wattenmeer unter. Rungholt wird im Laufe der Zeit mit Sagen ausgeschmückt. Über die Jahrhunderte hinweg und besonders Anfang des 20. Jh. gab das Meer immer wieder Überreste von Warften, Gebäudefragmenten und Zisternen im Watt frei und befeuerte diese einmal mehr. 2023 wurden dann die Grundmauern der lange verschollenen Hauptkirche entdeckt.

Kristin Höller: Leute von früher. Berlin: Suhrkamp 2024.

Als Reste des mittelalterlichen Küstenabschnitts und der späteren Insel Strand blieben nach der nächsten einschneidenden Sturmflut von 1634, der Burchadiflut, nurmehr die Nordseeinseln Nordstrand und Pellworm und die Hallig Nordstrandischmoor übrig, die restlichen Gebiete wurden Wattenmeer. Vor der Sturmflut 1362 gehörte der florierende Handelsort Rungholt zur Landschaft Strand, einem Teil der seit der Wikingerzeit von Friesen besiedelten Uthlande. Die Bevölkerung Rungholts wird auf mindestens 1 500–2 000 Einwohner·innen geschätzt – im Vergleich dazu lag die Zahl Hamburgs damals bei 5 000. Reich an Menschen, wurde der Rungholt nachgesagte Reichtum auf seinen Untergang folgend immer größer und fantastischer. Es entstanden Geschichten über den Zorn Gottes ob der Rungholtschen Prunksucht, die Vorwürfe zählten Lasterhaftigkeit und Respektlosigkeit gegenüber der Kirche auf. Eines trunkenen Übermuts nach soll ein Pfarrer gedrängt worden sein, einem alkoholisierten Schwein die Sterbesakramente abzunehmen. Doch er habe in die Kirche fliehen und von der anstehenden Katastrophe träumend die Insel rechtzeitig verlassen können. Seither, so heißt es, seien die Glocken dieser Kirche bei ruhigem Wasser zu hören und alle sieben Jahre tauche die Stadt in der Nacht der Sommersonnenwende aus dem Meer auf.

Walter Rössler (1904–96): Klabautermann. Bronze, o. J. Am Eingang des Nissenhauses.

Das Nordfriesland Museum: Nissenhaus zeigt Dauerausstellungen zu Deichbau, Küstenschutz und Sturmfluten und zur nordfriesischen Wohnkultur sowie gelegentliche Sonderausstellungen. Und es erzählt vom Leben im sagenumwobenen Rungholt, der versunkenen Stadt, dem „Atlantis der Nordsee“.

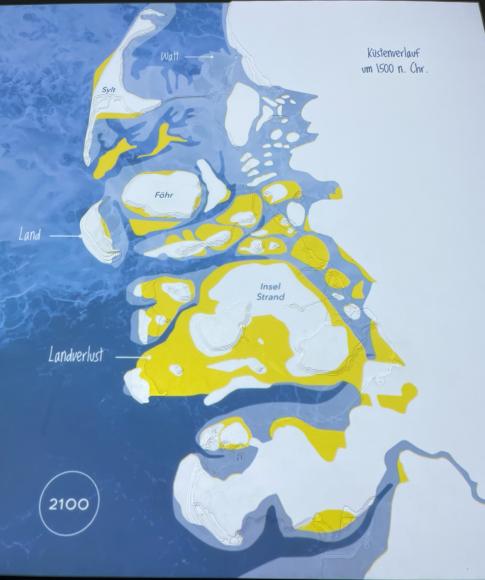

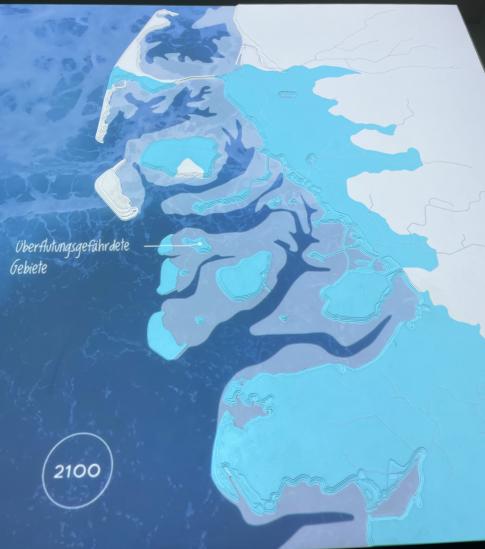

Für ein Heimatmuseum fand ich das Ganze recht gut gemacht. Die präsentierten Hintergrundvideos waren mit 2016 angegeben, vermutlich fand also um den Dreh eine Neukonzipierung statt. Dazu gab es ein paar Audios, alle mit Hörmuscheln ausgestattet, sowie eine soundlose, animierte Infografik, deren Jahresdaten der Sturmfluten man anwählen konnte. Ein paar Ausschnitte daraus folgen unten, hier zunächst ein Fundstück, das aus Rungholt stammen soll und weitere Erzählbahnen zieht:

Gefäßflöte, sogenannte Okarina. Ton, 14.–15. Jh.

Begleittext: „Die Tonflöte gelang vermutlich im 14. Jh. über den Fernhandel nach Nordfriesland und ist höchstwahrscheinlich der, in der Zweiten Marcellusflut 1362, untergegangenen Siedlung Rungholt zuzuordnen. / Als Wattfund wurde die Flöte nach Ende des Zweiten Weltkrieges in die Sammlung des Museums aufgenommen. Angaben zu ihrer Herkunft blieben bislang ungeklärt und lassen folglich Raum für Fantasie. / In der Erzählung Diana und der Flötenspieler (1954) des Schriftstellers Alfred Andersch wird der Fund auf einen englischen Piloten zurückgeführt. Dieser muss in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges über der Nordsee notlanden und findet des Nachts im Watt eine Flöte. Er beginnt auf ihr zu spielen, nichts ahnend, dass die Flut ihn und seinen Zufluchtsort bald überspülen wird. Glücklicherweise hört die, in der Nähe auf der Hallig Südfall wohnende Gräfin Diana Reventlow-Criminil sein Flötenspiel und rettet schließlich den Piloten vor der steigenden Flut.“

Krug aus dem Watt bei Südfall. Einheimische Grauware, 1. Hälfte 14. Jh.

Infografik, Detail: Küstenverlauf um 1500, in Gelb der Landverlust.

Ebd., Detail, Blau die überfluteten Gebiete: Die Flut vom 24. auf den 25.12.1717 überraschte die Menschen im Schlaf.

Ebd., Detail, Blau die heute überflutungsgefährdeten Gebiete.

Heute baut der LKN.SH, der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein, Deiche und reguliert die Wassermassen. Eine fast durchgehende Deichlinie sichert inzwischen die Nordseeküste gegen den „Blanken Hans“, eine lokale Bezeichnung für schwere Sturmfluten. Seit 1825, heißt es in den Grafiken, ist niemand mehr bei einer Sturmflut ertrunken. Seit 2012 werden sogenannte Klimadeiche gebaut, die bis zu 130m breit und 9m hoch sind und mit Ausbaureserven erhöht werden können, sollte der Meeresspiegel um 1,5 oder gar 2m steigen.

Modell eines Schneidkopfsaugbaggers. Maßstab 1:50, 28m Länge, 4660cbm/h Pumpenleistung, beispielsweise bei den Deichbauarbeiten am Friedrich-Wilhelm-Lübge-Koog 1954 im Einsatz.

Raffael Rheinsberg (1943–2016): Die Dinge der endlichen Ewigkeit. Stahl, Bohrproben in Weckgläsern, 1997. Erworben 2014.

Ebd., Detail.

Das Museum hat mir gut gefallen. Zwischendurch trifft man auf Tafeln wie eine mit der Überschrift „Die Friesen kommen“, dort steht dann: „Um 700 n. Chr. kamen Friesen von der südlichen Nordseeküste in das Gebiet, das später ‚Nordfriesland‘ genannt wurde. Sie besiedelten vor allem die Geestinseln und etwa 300 Jahre später, in einer zweiten Welle, die Marschgebiete. / Nach der ‚Groten Mandränke‘ [dem großen Ertrinken] von 1362 ließen sich die Friesen auch auf dem sicheren Geestrand nieder. Hier trafen sie auf den dänischen Volksstamm der Jüten. Vom 14. Jh. an kamen schließlich deutsche Einwanderer ins Land.“

Die friesischen Dialekte: Sölring, Fering, Öömrang, Halunder, Halifreesk, Wiringhiirder freesk, Bökinghiirder frasch, Kårhiirder fräisch, Nordergooshiirder fräisch, Madelgooshiirder freesch, Süürgooshiirder freesch (ausgestorben um 1980).

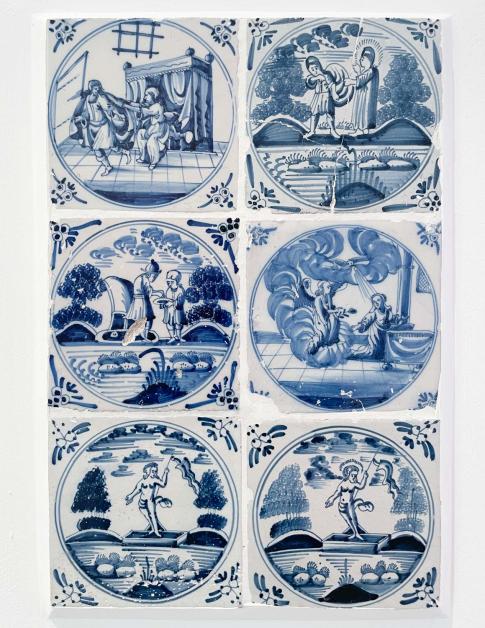

Biblische Darstellungen („Historien“) im Kreis, mit Eckornament „Ochsenkopf“.

(Links, v. o. n. u.:) 1. Joseph und Potiphas Weib. 1. Hälfte 18. Jh. Herkunft: Harlingen, Provinz Friesland, Niederlande. 2. Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld. Mitte 18. Jh. Herkunft: Makkum, Provinz Friesland, Niederlande. 3. Die Auferstehung. Vermutlich 18. Jh. Herkunft: Harlingen, Provinz Friesland, Niederlande.

(Rechts, v. o. n. u.:) 1. Die Heilung des Gelähmten zu Betesda. Mitte 18. Jh. Herkunft: Makkum, Provinz Friesland, Niederlande. 2. Die Verkündung der Geburt Jesu an Maria. Vermutlich 18. Jh., Herkunft: Friesland, Niederlande. 3. Die Auferstehung. Vermutlich 18. Jh. Herkunft: Harlingen, Provinz Friesland, Niederlande.

Fassade im Innenhof, o. A.

Schloss vor Husum.

Das Poppenspäler Museum im Schloss Husum zeigt eine kleine Auswahl ihrer Figurentheatersammlung.

Antje Hohmuth (Figuren und Kostüm), Puppentheater Rosi Lampe (Bühne): Stück: Stein und Rose. Figuren: Hinzelmeier, Rosenjungfrau, Wirt, Rabe. Gestaltet 1998–99, gespielt bis 2016. Schenkung von Rosi Lampe.

Ebd., Detail.

Gustav Dubelowski-Gellhorn (Figur): Stück: Die Regentrude (nach Theodor Storm), Figur: Ekke Nekkepen. Gestaltet 1990, gespielt bis 1991. Schenkung von Gustav Dubelowski-Gellhorn.

Michaela Bartonova (Figurendesign), Antonin Müller (Figurenbildner), Renate Müller (Kostümbildnerin), Windsbacher Puppentheater (Bühne): Stück: Mein Anatewka, Figuren: Bürgermeister, Lejser-Wolf, Bejlke, Polizist. Gestaltet 1994, gespielt bis 2000. Schenkung von Markus Dorner.

Adolf Brütt (1855–1939): Asmussen-Woldsen-Denkmal. Bronzefigur, 1902 (Umsetzung um 3m, 1965).

Der „Tine-Brunnen“ auf dem Marktplatz gilt als Wahrzeichen der Stadt.

Sturmflutwasserstände am Sperrwerk von der Nordsee in die Husumer Au, am Husumer Hafen.

Husumer Hafen.

Ebd.

Im Zug über den Nord-Ostsee-Kanal, in DB-Fensterfärbung.

Büdelsdorf bei Rendsburg: NordArt

Die NordArt feierte 2024 ihr 25. Jubiläum, im Kunstwerk Carlshütte, dem Gelände der ehemaligen Eisengießerei, mit einem Sonderprojekt zu China und einem zur Mongolei, 1.6.–6.10.2024.

Installationsansicht der Chinahalle.

Ebd.

Huang Min 黄敏 (China): Untitled No 1. Oil on canvas, 2019–20.

Lilya Corneli (Armenia, Germany, Netherlands): Series To Be a Muse – Vermeer. Photography on canvas, edition 5, 2020–24.

Dies.: Installationsansicht.

Wolfgang Stiller (Germany): Matchstick Men. Wood, polyurethane, metall, 6 parts, 2015–22.

Ebd., Detail.

Jaroslav Drazil (Germany): Adenauerplatz 1–3. Acrylic and oil on canvas, 2023–24.

Diego Palacios (France, Chile, Germany): (Links:) Shuffled Intimacy. Oil on canvas, 2021.

(Mitte:) Evasive Reunion. Oil on canvas, 2023.

(Rechts:) The Returning Ones. Oil on canvas, 2023.

Songnyeo Lyoo (South Korea, Germany): Safe Nest #02. Ink and pigment on hanji, 2023.

Dies.: Trans-Space #01–#02. Ink and pigment on hanji, 2020.

Dies.: Trans-Space #03. Ink and pigment on hanji, 2020.

Esben Fog (Danemark): Piranesis Prison. Photo on canvas, 2023.

Nguyen Dinh Vu (Vietnam): Spring, Summer, Autumn, Winter #3. Acrylic on canvas, 3 parts, 2023.

Guadalupe Valdés Raczynski (Chile): Cavity. Oil on canvas, 2019.

Willi Reiche (Germany): Von der Wiege bis zur Bahre: 12 Aspekte menschlichen Daseins, kinetisch interpretiert | From Cradle to Grave. Detail, kinetic work, 12 parts, o. J.

Ebd., Detail.

Ebd., Detail.

Ebd., Detail.

Diego Palacios (France, Chile, Germany): Evasive Reunion. Oil on canvas, 2023.

Miao Xiaochun 缪晓春 (China): Restart. Filmstill, video, 2008–12.

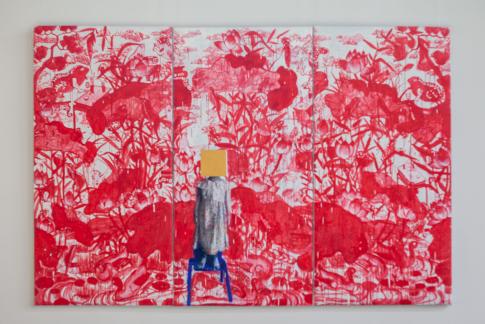

Ivan Milenkovic (Serbia): Laptop Light 12. Oil on canvas, 2023.

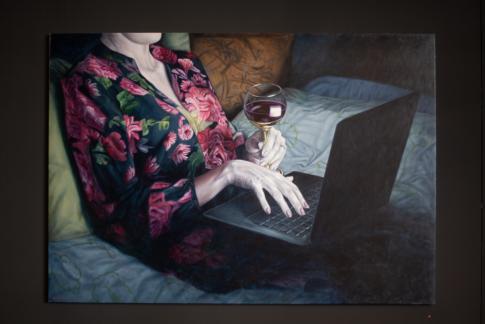

Gisela Krohn (Germany): Translucent Nature. Oil and ink on canvas, 2024.

Katerina Belkina (Russia, Germany): (Links:) Red in the Hotel. (Rechts:) Mars. Beide: Photography, archival pigment print, Dibond mound, edition 5, 2023.

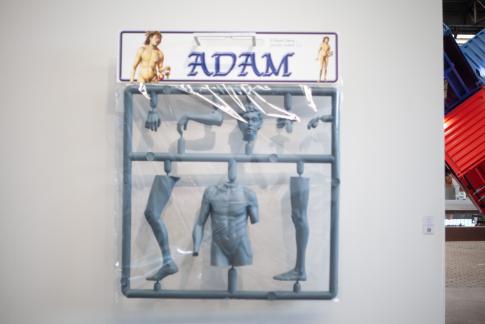

David Černý (Czech Republic): KITS „Adam“. Fibreglass, plastic, 1994.

Ebd., Detail.

Ders.: KITS „Jesus Christ“. Fibreglass, plastic, 1994.

Sven Windszus (Germany): Crank of Forgiveness. Filmstill, interactive video installation, oak wood, aluminium, electronics, 2022.

Dulguun Dagvadorj (Mongolia): Iron Portraits 1–10. Detail, iron, rust, mirror finish, 2023.

Dagvadorj Sereeter (Mongolia): Bottles. Iron, rust, 4 parts, 2023.

Im Skulpturengarten:

Paulo Neves (Portugal): Roda. Marble from Esremoz, Portugal, 2021.

Jan Koblasa (Czech Republic, Germany): Wailing Wall. Bronze, granite, 1973.

Ebd., Detail.

Ebd., Detail.

Wolfgang Gramm (Germany): Lili Marleen. Detail, wood, steel, gravel, street lamp, 1998.

Jan Dostál (Czech Republic): Creature. Steel, 2019.

Veronika Dierauer (Switzerland): Safe? Carrara marble, 2023.

(Vorne:) O. A.

(Hinten links:) Dulguun Barbold (Mongolia): Reflection. Wood and mirrored glass, 2020.

Zdeněk Šmíd (Czech Republic): Crystal. Stainless steel, 2024.

Alexander Taratynov (Russia, Netherlands): Nightwatch (after Rembrandt). Bronze, 2006.

Ebd., Detail.

Ebd.

Erdil Yaşaroğlu (Turkey): Stray Dog. Polyester, concrete coating, 2023.

Zdenka Saletová (Czech Republic): Embrace. Anroechter green stone, 2005.

Ebd., Detail.

Ebd., in Aktion, mit Dank an Marie.

Wolfgang Gramm (Germany): Shepard & Sheeps. Detail, granite, 6 parts, 2003.

Ergreift mich jedes Mal wieder.

Takeshi Tanabe (Japan): To Händel’s Water Music. Detail, boulders, 3 parts, 2017.

Lüneburg

Im Museum Lüneburg: Natur, Mensch, Kultur, zur Kulturgeschichte, Archäologie und Naturkunde der Hansestadt und der Region Lüneburg vom Erdaltertum bis heute:

O. A.

Ebd.

Solche Gebilde poste ich – und schicke sie enthusiastisch meinem handwerklich begabten, an ihren Häusern herumwerkelnden, wenn auch mit sehr unterschiedlichem Ästhetikverständnis ausgestatteten Familienkreis – zur Inspiration.

In die zahlreicher werdenden VR-Aufbereitungen, die ich immer wieder auf meinen Besuchen in Heimatmuseen antreffe, sehe ich stets gern und meistens recht begeistert. Foto von meiner Mutter, von meinem Vater und mir in Einheitskleidung.

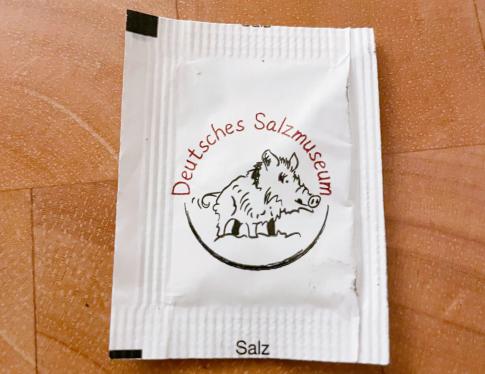

Im Deutschen Salzmuseum, das „tausend Jahre Salzgeschichte“ bietet, gibt es ein Päckchen Salz zum Ticket. Das fand ich sehr lieb, ansonsten war der Auftritt leider etwas verstaubt.

Vor dem Museum Lüneburg steht eine der 17 „Bänke gegen Rassismus“ (alternativ mit der Gravur „Kein Platz für Ausgrenzung!“), die auf Initiative der Geschichtswerkstatt Lüneburg e. V. seit 2023 in Lüneburg aufgestellt worden sein sollen, o. A.

Text: „Kein Platz für Rassismus!“

Ich finde die Aktion großartig und gleichzeitig gruselig. Lisa ergänzt, paraphrasiert: Gruselig wegen des Backlashs, Rassist·innen zu canceln? Genau, denn ich dachte unweigerlich an Bänke, Toiletten, Straßenbahnnutzung, die einst Schwarzen und Juden und Jüdinnen vorenthalten wurde. Aber vielleicht muss man das für dieses mehr als valide Statement aushalten.

Regensburg

Auf eine Stippvisite in die Stadt der Kaiser und Könige, wie sich Regensburg nennt – für mich ohne Thurn und Taxis, so auch, da weit draußen vor der Stadt liegend, ohne Pilgern gen Walhalla, der Gedenkstätte deutscher Persönlichkeiten, dafür in wundervoller Gesellschaft.

Regensburg gilt aufgrund der Versieglung von 54% der Stadt und zu wenig „Grünvolumen“, wie es heißt, – besonders der Altstadt, würde ich hinzufügen, – als heißeste Stadt Bayerns und, laut Deutscher Umwelthilfe, als drittheißeste Stadt Deutschlands, Stand: Juli 2024. Und tatsächlich war es nicht wirklich schlau, sich hier Mitte Juli herumzutreiben. Schön wars trotzdem.

Dom St. Peter zu Regensburg, Gotik, Baubeginn 1275, ab 1450 überdacht und nutzbar, vervollständigt 1869.

Die Schmähplastik der antisemitischen sogenannten „Judensau“ von um 1330 an der Südseite des Doms, ausgerichtet auf das ehemalige Judenviertel am Neupfarrplatz, erhielt 2005 ein Hinweisschild, 2023 ein neues mit diesem: QR-Code. Ich kann mich immerhin dagegen entscheiden, das Relief hier abzubilden.

Dann ging es hinter den Dom in die Staatliche Dombauhütte (seit 1923) – habe ich eigentlich schon einmal erwähnt, wie sehr ich Gargouilles und die Welt der grotesken Wasserspeier liebe?:

Den Kleinen hätte ich gern für meine Selbstgespräche auf meinem Schreibtisch stehen.

In der Altstadt:

Goliath-Haus, erbaut nach Mitte des 13. Jh., mit Fresko von Melchios Bocksberger: David und Goliath, 1573 (wiederholt erneuert).

Weiße-Lamm-Gasse, den Tafeltext am Haus: „Hier im ehemaligen Gasthaus zum weissen Lamm wohnte GOETHE am 4. Sept. 1786.“ finde ich lustig, und nebenan trank der Meister einen Kaffee, schwarz, ohne Milch oder Zucker.

Die Steinerne Brücke mit Blick auf die Altstadt und Brückturm (links), 12. Jh., 310m, 16 Bögen, verbindet die Stadtteile Stadtamhof und Altstadt, sie soll als Vorbild für die Prager Karlsbrücke gedient haben.

Auf der Steinernen Brücke das sogenannte „Bruckmandl“, das Brückenmännchen. Original unbekannt, Grünsandstein, 1446, Kopie von Anton Blank (Skulptur) und Michael Mauerer (Entwurf der Säule), Kalkstein, 1854, 2018 saniert. Das Bruckmandl schaut einer Sage zufolge als Figur des Brückenbaumeisters besorgt gen Baufortschritt des Doms.

Zwei kleine Momente Gegenwartskunst:

Danilo Milovanović aka DNLM: Translated Standards. Detail, Installation als „Air Intervention“ am Schwanenplatz, 28.6.–30.9.2024, Projekt der donumenta, einer Regensburger Initiative für Kunst an der Donau. Foto von Martha.

Das Schaufenster vom zentrumfürkurzekunst (zfkk) hat auf jeden Fall eine sehr schöne Adresse: Bäckerei Teufel – Tor zur Hölle, in der Ostengasse 21.

Keplerdenkmal, für den Astronomen Johannes Kepler (1571–1630), Monopteros errichtet 1808, nahe Bahnhof.

Entlang der Donau eine alte Druckerei.

Das Haus der Bayerischen Geschichte mit den Zwillingstürmen des Regensburger Doms im Hintergrund.

Graffiti: „I can’t breathe“.

Berlin

Das wunderschöne Georg Kolbe Museum zeigte Noa Eshkol: No Time to Dance, mit Yael Bartana, Omer Krieger, Sharon Lockhart und Ayumi Paul, 15.3.–25.8.2024.

Installationsansicht.

(Wand:) Noa Eshkol: The Four Seasons | Die vier Jahreszeiten. Baumwolle, Sisal, Wolle, Lurex, Viskose, Lamé Satin, Polyester, Jersey, Baumwollkrepp, Seidentaft, 1980. Courtesy of The Noa Eshkol Foundation for Movement Notation, Holon, Israel, und neugerriemschneider, Berlin.

Noa Eshkol: (Links:) Japanese Screen | Japanischer Schirm. Verschiedene Textilien, Nadeln, 1996.

(Oben:) Homage to David Hockney 1 (Vase in a Window) | Hommage an David Hockney (Vase im Fenster). Baumwolle, Seidenpongée, Honanseide, Seidengaze, Wollkrepp, Kord, 1990.

(Rechts:) Birds in the Desert 1 | Vögel in der Wüste 1. Detail, Baumwolle, Leinen, Jersey, Kreppstoff, 2003.

Alle: Courtesy of The Noa Eshkol Foundation for Movement Notation, Holon, Israel, und neugerriemschneider, Berlin.

Noa Eshkol: Birds in the Negev | Vögel in der Negev. Verschiedene Textilien, 1996. Courtesy of The Noa Eshkol Foundation for Movement Notation, Holon, Israel, und neugerriemschneider, Berlin.

Noa Eshkol: Queen of Sheba’s Sea | Das Meer der Königin von Saba. Baumwolle, Seide, Viskose, Acryl, Polyester, 1982. Courtesy of The Noa Eshkol Foundation for Movement Notation, Holon, Israel, und neugerriemschneider, Berlin.

Sharon Lockhart: Models of Orbit in the „System of Reference, Eshkol-Wachmann Movement Notation“ System: Sphere Seven at Three Points in its Rotation | Modelle der Orbits des Referenzsystems, Eshkol-Wachmann Bewegungsnotationssystem: Sphäre Sieben am dritten Punkt der Drehung. Fotos, 2011. Courtesy of artist und neugerriemschneider, Berlin.

Yael Bartana: The Undertaker. Detail, Filmstill, Einkanal 2K-Video, Farbe, Ton, 13 Min., 2019. Courtesy of Petzel Gallery, New York, Annet Gelink Gallery, Amsterdam, und Sommer Contemporary Art, Tel Aviv.

Ebd., Detail, Filmstill.

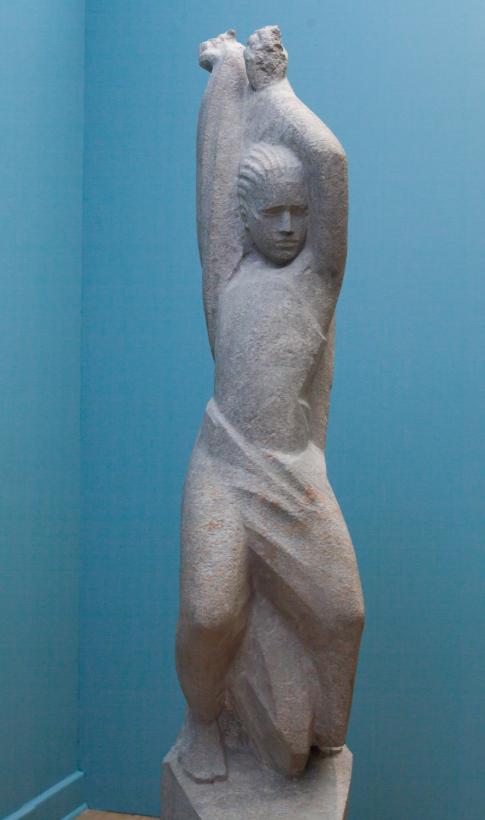

Georg Kolbe: Zorn. Stein, 1923. Dauerleihgabe aus einer Privatsammlung.

In der Galerie kajetan lief Elisabeth Vary, 27.4.–15.6.2024.

Elisabeth Vary: Ohne Titel | Untitled. 60x50x11cm, Ölfarbe, Acryl auf Karton, 2021–22.

Elisabeth Vary: Ohne Titel | Untitled. 21x52x8cm, Ölfarbe auf Karton, 2019.

Zur Finissage lasen Thomas Harzem und Wolf Guenter Thiel neu übersetzte Interviews mit John Baldessari und Lawrence Weiner aus der aktuellen Ausgabe von fair: Magazin für Kunst und Sprache.

fair: Magazin für Kunst und Sprache. Ausgabe Nr. 2, 2024, Wien.

John Baldessari: Interview mit Philip Pocock und Wolf Guenther Thiel, S. 24–28.

Lawrence Weiner: Interview mit Thomas Redl und Wolf Guenther Thiel, S. 36–40.

Im Gropius Bau lief von Nancy Holt: Circles of Light, Experimente mit Sound, Bild und Objekten 1966–1986, kuratiert von Clara Meister und Lisa Le Feuvre, 22.3.–21.7.2024.

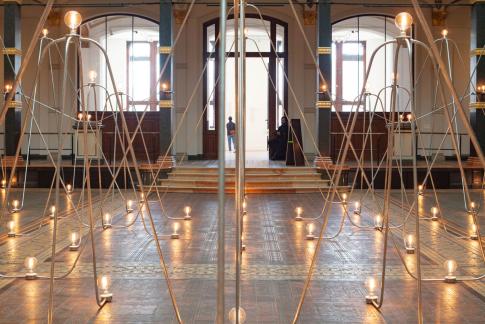

Electrical System. Detail, Stahlrohre, Beleuchtungs- und Elektroinstallationsmaterial, Glühbirnen, Elektrokabel, 1982. Courtesy Holt/ Smithson Foundation und Sprüth Magers.

Ebd., Detail.

Ebd., Detail.

Locators with Loci. Detail, Stahlrohr, schwarze Farbe, 1972. Courtesy Holt/ Smithson Foundation und Sprüth Magers.

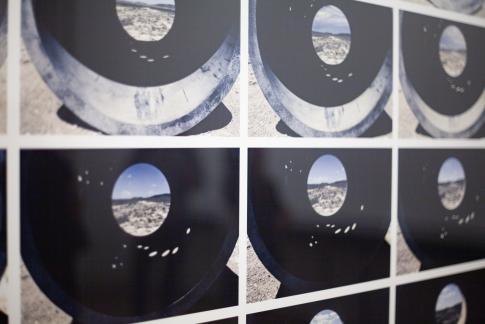

Sunlight in Sun Tunnels. Detail, Tintenstrahldruck auf Archiv-Hadernpapier, 1976; Zusammenstellung von der Künstlerin 2012 aus 35mm Originaldias. Courtesy Holt/ Smithson Foundation und Sprüth Magers.

Views Through a Sand Dune. Detail, fünf dokumentarische Abbildungen von Earthworks, 1972. Courtesy Holt/ Smithson Foundation.

Ebd., Detail.

Dann zeigte Pallavi Paul: How Love Moves, kuratiert von Natasha Ginwala, 22.3.–21.7.2024.

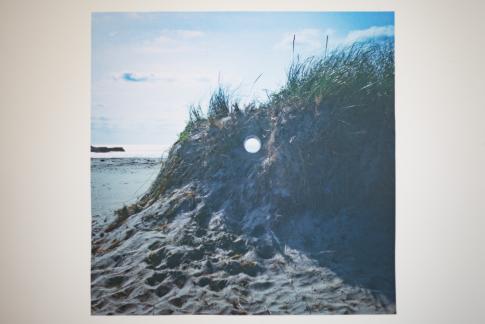

Salt Moon. Detail, Multimedia Installation, 2023. Courtesy the artist.

Ebd., Detail.

Ebd., Detail.

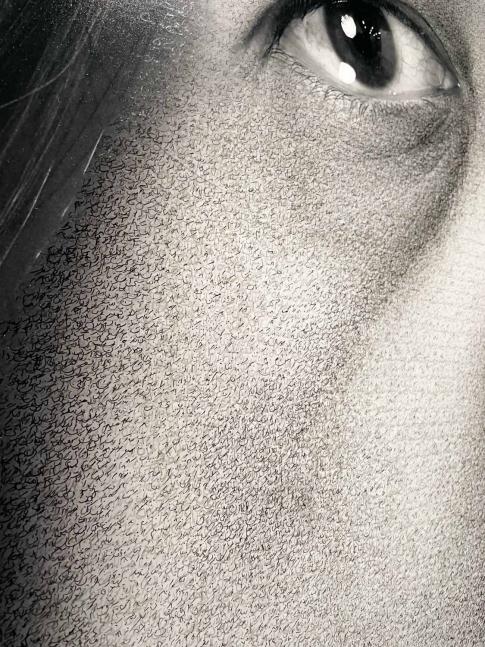

Everything Is Still Damp. Detail, Siebdruck auf Schleifpapier, 2024. Courtesy the artist.

Ebd., Detail.

(Links:) Everything Is Still Damp. Detail, Siebdruck auf Schleifpapier, 2024. Courtesy the artist.

(Rechts:) Trousseau. Bestickter Stoff, 2023. Courtesy the artist.

The Heart of the Heart. Detail, Digitaldruck auf Baumwollstoff, 2021. Courtesy the artist.

Da wir Mitte Juni unterwegs waren, gab es anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2024 entsprechende Snacks:

Haribo: Stadionwurst. Geschmacksrichtungen: Zitrone, Cola, Kirsche, 2024.

Ebd.

Und den Glockenturm der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in fußballesker Verkleidung.

Ein paar Monate vorher, weiterhin in Berlin:

Die sich im Svenska Dagbladet, 9.10.2016, selbst als „superkommerziell“ bezeichnende Fotografiska eröffnete im Herbst 2023 ihre weltweit insgesamt vierte Zweigstelle in Berliner Prestigelage und nach Gentrifizierung des Gesamtkomplexes am Tacheles am Oranienburger Tor.

Die Treppengänge sind im alternativ suggerierenden Flair der ehemaligen Künstler·inneninitiative belassen.

Im Obergeschoss eine Bar mit Bling …

… und, das mag ich schon, für den Blick offene Toiletten.

Ausgestellt wurde von Omar Victor Diop: Allegoria, Diaspora, Liberty, 19.1.–21.4.2024.

Omar Victor Diop: Thiaroye 1944. O. A.

Omar Victor Diop: The Women’s War 1929 | Die Aba-Frauenaufstände 1929. O. A.

Außerdem lief von Shirin Neshat: The Fury, 8.3.–9.6.2024.

Shirin Neshat: Marry. Digitaler C-Print und Tusche, 2023. Courtesy of artist und Gladstone Gallery, New York.

Ebd., Detail.

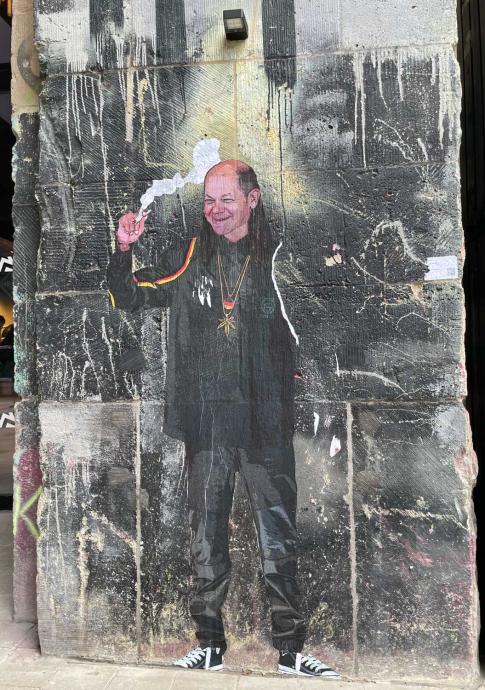

Draußen an einem Tordurchgang vermutlich für die Street Credibility des Hauses beauftragte Straßenkunst:

TVBoy: It’s Legal. Mixed media on wall, 2024.

Innenhof.

Ebd.

Unterwegs …

Isa Genzken: Ohr. 7x7m, Digitaldruck auf Textilgewebe, Reproduktion von 2024 (1980/ 2012). Neuer Berliner Kunstverein, Chausseestraße 128–129, 10115 Berlin.

Ebd.

Potsdam

In nur einer halben Stunde kommt man vom Berliner Hauptbahnhof nach Potsdam – und obwohl man in Berlin selbst häufig eine Dreiviertelstunde von hier nach dort unterwegs ist, unternimmt man (oder nur ich?) diesen Weg doch so selten. Ich war über zwanzig Jahre nicht hier. Abgesehen von möglichen besonderen Ausstellungen, die es für mich dieses Mal nicht gab, reizt mich die Stadt allerdings weiterhin nicht wirklich. Die Mosaike und ihre nachbarschaftlichen Ansätze, siehe weiter unten, sind super, aber das militärische Flair und die preußische Prunkerei bleiben mir doch zu präsent.

In Potsdam steht gülden Verziertes auf Marmor in den Schaufenstern der Einkaufsstraße. Sind es nur Becher? Ich kann mich des Unbehagens gegenüber diesem Protzen nicht erwehren, das auf mich so kleinbürgerlich gewollt mondän wirkt.

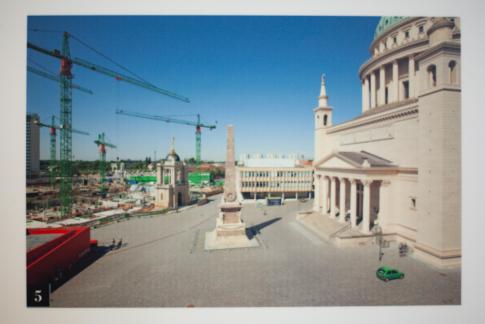

St. Nikolaikirche und Obelisk.

Am Alten Markt rechts der Landtag Brandenburg, in der Mitte mit Obelisk und links die St. Nikolaikirche.

Links das Museum Barberini und in der Mitte bis rechts der Landtag.

Potsdam war, wie die Kleinstädte in Norddeutschland, für mich Heimatmuseumsbesuch. Dabei geht es auch hier um die stadthistorischen Entwicklungsprozesse und die Erfahrung, wie unterschiedlich man jeweils vor Ort unterwegs war. Die Geschichte Potsdams beginnt erst im Mittelalter, sie wird später zur Residenzstadt ausgebaut, dann zur Manufakturstadt und schließlich 1713 bis zum Abzug der sowjetischen Truppen 1994 zur Garnisonsstadt. Das Potsdam Museum selbst war einst das Rathaus, um 1755 entstanden und heute das Alte Rathaus genannt, wurde es zwischenzeitlich auch mal als Gefängnis genutzt, dann von 1840 an als Sitz der Sparkasse und ab Anfang des 20. Jahrhunderts für Sonderausstellungen des Potsdamer Museumsvereins. 1945 fiel der Bau den Flammen zum Opfer, 1966 folgte der Wiederaufbau als Kulturhaus. Davon zeugen heute noch eine Wendeltreppe im Gebäude sowie ein sozialrealistisches Fresko im Treppenhaus (von Werner Nerlich: „Potsdamer Alltag“, 2,9x10,75m, Dispersionstechnik, 1966). Nach der Sanierung 2012 zog schließlich das Potsdam Museum ein.

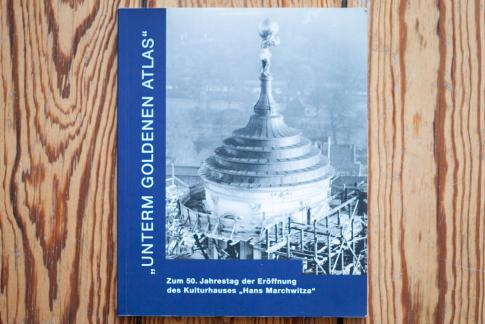

Einen Einblick in die Geschichte des Hauses bietet:

Landeshauptstadt Potsdam und Jutta Götzmann (Hgg.): Unter goldenem Atlas: Zum 50. Jahrestag der Eröffnung des Kulturhauses „Hans Marchwitza“. Potsdam: Landeshauptstadt Potsdam und Potsdam Museum 2016.

Potsdam Museum.

Das Potsdam Museum: Forum für Kunst und Geschichte zeigt die Dauerausstellung Potsdam: Eine Stadt macht Geschichte.

Fayencen aus der Potsdamer Produktion.

Flötenvase, achtseitig, gerippt, um 1750.

Infografik: Wege nach Potsdam.

Johann Peter Benckert (1709–65): Hauszeichen des Hotels „Zum Einsiedler“. Lindenholz, farbig gefasst, um 1760. Restaurierung durch den Förderverein des Potsdamer Museums e. V.

Wilhelm Barth (1779–1852): Potsdam, vom Brauhausberg gesehen. Öl auf Leinwand, um 1825. Privatbesitz.

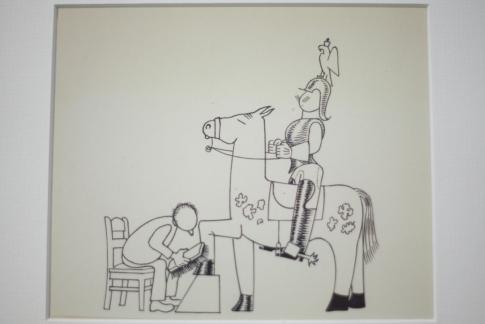

Karl Holtz (1899–1978): Offizier hoch zu Ross vor einem Schuhputzer. Federzeichnung, o. J. Aus konservatorischen Gründen ab Juli 2014 Präsentation als Reproduktion.

Vereinigung von KPD und SPD zur SED:

(Oben:) Straßenschild Wilhelm-Pieck-Straße, Metall, 1950–91.

(Links:) Plakat „Kampf dem Wirtschaftsverbrechen“, um 1946.

(Rechts:) Gedenktafel Vereinigung KPD und SPD, Marmor, 1946 (Graffiti 1990). Text der Tafel: „In diesem Haus vereinigten sich am 3. April 1946 die Kreisparteiorganisationen Potsdam KPD und SPD zur SED“ und des Graffitis: „Zwangsvereinigung“.

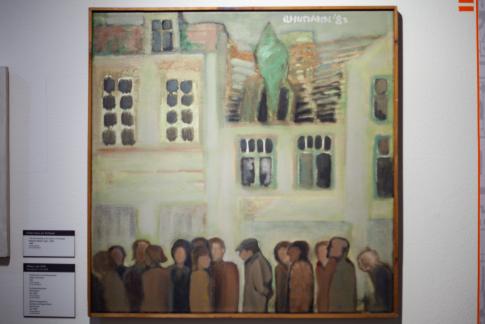

Dieter Schumann: Straßenszene Gutenbergstraße. Öl auf Leinwand, 1981.

Mathuas Marx: Platzbild von Osten. 2011.

Sonderausstellung von Karl Hagemeister: Die Natur ist groß, Jahreszeitliche Impressionen: Malerei, Zeichnungen, Pastelle, kuratiert von Hendrikje Warmt, 23.3.–28.7.2024, verlängert bis 19.1.2025.

Karl Hagemeister (1848–1933): Kiefern. Pastell auf Leinwand, 1905–15. Vor 1945 erworben, aus historischem Gemäldebestand des Städtischen Museums übernommen.

Morgen am Meer (Nebelmorgen). Detail, Öl auf Leinwand, 1909. Vor 1945 erworben, aus historischem Gemäldebestand des Städtischen Museums übernommen.

Bäume im Herbstschneesturm. Öl auf Leinwand, 1916. Vor 1945 erworben, aus historischem Gemäldebestand des Städtischen Museums übernommen.

Ich finde Gold großartig, aber scheinbar willkürlich vergoldete Treppensätze wie dieses hier hinten am Landtag wirkten doch eher (potsdamisch?) gewollt großspurig.

Aber gut, ich war auf der Suche nach DDR-Wandmalerei.

Fritz Eisel (1929–2010): Der Mensch bezwingt den Kosmos. 18 Wandflächen, je ca. 300x330cm, Glasmosaik am Rechenzentrum, Glasmosaik auf Betonplatten, 1971–72.

Das heutige Kunst- und Kreativhaus Soziokreatives Zentrum: Rechenzentrum, Ecke Breite Straße, Dortusstraße.

Text links: „‚Je weniger Zeit die Gesellschaft bedarf um Weizen, Vieh etc. zu produzieren, desto mehr Zeit gewinnt sie zu anderer Produktion, materieller oder geistiger … Ökonomie der Zeit, darin […]“, unterhalb des Bauzauns könnte es weitergehen mit dem Zitat, „[…] darin löst sich schließlich alle Ökonomie auf. Ebenso muß die Gesellschaft ihre Zeit zweckmäßig einteilen, um eine ihren Gesamtbedürfnissen gemäße Produktion zu erzielen“, Google sagt, es entstammt: Karl Marx: Das Kapitel vom Geld, Grundrisse (1857–58), Marx-Engels-Werke, Bd. 42, S. 105.

Wetterfahne der Garnisonkirche, 5,3x9,5m, 1,5t, Kupferblech, vergoldet, o. J. Mehr Gold also vor dem Wandmosaik und 100m von der Kapelle entfernt im Gitterkasten aufgestellt. Die Fahne soll nach Fertigstellung des Kirchturms auf der Turmspitze stehen, aktuell voraussichtlich 2026.

Anna Schiefer und Björn Kühn: Die 19. Tafel. Mit Geschirr Spendenbox, Mai–Juli 2024.

18 Mosaike gibt es, die 19. ist in Arbeit. Dazu der Ankündigungstext: „In Anlehnung an den kollektiven Geist des Rechenzentrums, die potenzielle Gemeinschaft und unseres fragmentierten Bewusstseins, laden wir dazu ein, gemeinsam Mosaike zu legen. Als Fortschreibung des kosmischen Erbes an den Wänden, legen wir planetare Linien und Flächen aus den Scherben vergangener Gemeinschaft.“

Ebd.

Ums Eck, gen Eingang des Kulturhauses, findet sich dann diese ins Kraut gewachsene Birke von 2019.

Interessant, was hier so geht, Text: „Die Birke: Wir setzen mit dieser Birke ein Zeichen gegen den geplanten Wiederaufbau der ehemaligen Garnisonkirche. Wir setzen ein Zeichen für das Leben. Wir brauchen eine mahnende Erinnerung deutscher Geschichte in Potsdam. Die Birke kommt vom Ettersberg bei Weimar und der Gedenkstätte Buchenwald. […] Die Birke vom Ettersberg ist eine Aufforderung an Potsdam, sich kritisch mit der Geschichte der Stadt auseinanderzusetzen, sich aktiv für das Leben, für die Demokratie und die Vielfalt in unserer Gesellschaft einzusetzen. In ihrer lichten und zarten Gestalt triumphiert diese Birke über den versteinerten Größenwahn einer Militärkirche.“

Dazu als Unterstützende: Martin-Niemöller-Stiftung, Komitee für preußische Leichtigkeit, Profilgemeinde „Die Nächsten“, Bürgerinitiative „Potsdam ohne Garnisonkirche“, BI Christen brauchen keine Garnisonkirche, Antimilitaristischer Förderverein Potsdam e. V., Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bündnis „Potsdam: Stadt für alle“; Weiter heißt es: „Gepflanzt anlässlich des 100. Jahrestages der konstituierenden Sitzung der Nationalversammlung am 6.2.1919 in Weimar (Gründung der Weimarer Republik, deren Ende mit dem ‚Tag von Potsdam‘ besiegelt wurde). Am 21.3.1933 wurde Potsdam zum ‚Geburtsort des Dritten Reiches‘. Am gleichen Tag wurde das Konzentrationslager in Oranienburg errichtet.“

Im kleinen, geschlossenen, Verkaufsraum weiter gen Eingang des Kulturhauses.

Obelisk des Neustädter Tores.

Zwischendurch ein paar ganz nette Plattenbauten.

Achja, während der Fusizeit war ich hier.

Köln

Ich war für einen Vortrag in Köln, das China-Zentrum hatte zum 38. Chinesisch-deutschen Student·innentreffen mit dem Thema Kunst als Spiegel der Gesellschaft geladen, 27.–29.9.2024.

Die Veranstaltung fand im Maternushaus statt, dem Tagungshaus des Erzbistums Köln (hier ein virtueller Rundgang durch das Haus).

Türgriff.

Im Innenhof.

Mit dabei war Jimmy Brainless und las aus seinem Romandebüt ein paar charmant, amüsant erzählte Fragmente seiner Geschichten über Taiwan und das Aufwachsen zwischen Österreich und der taiwanesischen Herkunft seiner Eltern vor.

Jimmy Brainless: Im Schein der Pfütze. Salzburg und Wien: Müry Salzmann 2024.

In den Pausen wandelte ich ein wenig durch die Gegend.

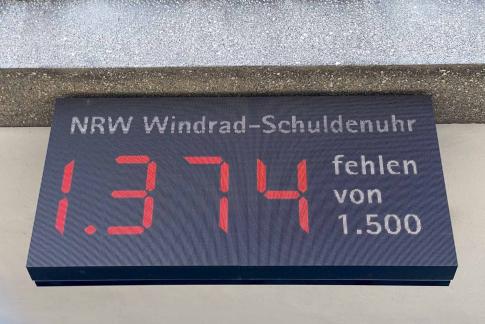

NRW Windrad-Schuldenuhr: 1374 fehlen von 1500. Stand: 28.9.2024. Dokumentiert von der IHK Köln seit 11.3.2024.

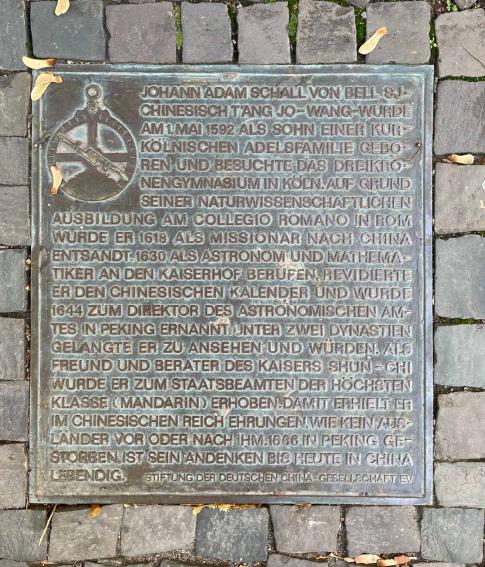

Vor der Minoritenkirche mit Täubchen von oben als Publikum: Johann Adam Schall von Bell, Köln 1592 – Peking 1666. Werkstatt Carlo Wloch, Berlin 1992.

Dazu eine Gedenktafel der Stiftung der Deutschen China-Gesellschaft e. V., o. J.: „Johann Adam Schall von Bell SJ – chinesisch T’ang Jo-Wang [Tang Ruowang 湯若望] – wurde am 1. Mai 1592 als Sohn einer kurkölnischen Adelsfamilie geboren und besuchte das Dreikronengymnasium in Köln. Auf Grund seiner naturwissenschaftlichen Ausbildung am Collegio Romano in Rom wurde er 1618 als Missionar nach China entsandt. 1630 als Astronom und Mathematiker an den Kaiserhof berufen, revidierte er den chinesischen Kalender und wurde 1644 zum Direktor des Astronomischen Amtes in Peking ernannt. Unter zwei Dynastien gelangte er zu Ansehen und Würden. Als Freund und Berater des Kaisers Shun-Chi [Shunzhi, reg. 1644–61] wurde er zum Staatsbeamten der höchsten Klasse (Mandarin) erhoben. Damit erhielt er im chinesischen Reich Ehrungen wie kein Ausländer vor oder nach ihm. 1666 in Peking gestorben, ist sein Andenken bis heute in China lebendig.“

In unmittelbarer Nähe zeigte die Galerie Karsten Greve Kathleen Jacobs: Athos, 30.8.–28.10.2024.

Kathleen Jacobs: Igorr. 254x160x4cm, Öl auf Leinen, 2024.

Ebd., Detail.

Kathleen Jacobs: (Links:) Tiger. 188x198,1x4cm, Öl auf Leinen, 2023.

(Rechts:) First. 188x198,1x4cm, Öl auf Leinen, 2024.

Auf einer Postkarte, die nun an meiner Haustür weilt, ist der Herstellungsprozess zu sehen.

Auf der Hohenzollernbrücke Richtung Dom.

Text: „Ab hier verschwendest du 6 Jahre deines Lebens auf Wohnungssuche“.

Und in der entgegengesetzten Richtung.

Text: „Ab hier sinkt deine Lebenserwartung um 6 Jahre“.

Sich ein Leben in der Mitte dieser beiden Linien einzurichten, ist vermutlich nicht gemeint.

Byebye le, auf nächstes Mal, liebes Köln.

Amsterdam

Hauptbahnhof.

Im Amsterdamer Hauptbahnhof gibt es so gut wie ausschließlich Fastfood zu kaufen. Nur an einem Kiosk habe ich einen Apfel mitnehmen können, vielleicht war das sogar noch draußen, vor den Einlasssperren, ansonsten war drinnen alles Fritteuse, es gab nicht mal belegte Brötchen, schon gar nichts Frisches. Hinein kommt man nur mit Ticket, schon am Eingang heißt es QR-Code scannen. Das funktioniert erstaunlicherweise auch mit dem DB-Ticket reibungslos, vermutlich vom niederländischen Railteam eingerichtet. Trotz auf mich sehr chinesisch wirkender Abschottung, gibt es tatsächlich keine (oder von mir nicht wahrgenommene) Sicherheitsmenschen wie in Deutschland oder auch der Schweiz, wie besonders extrem in Frankreich, wo mal beängstigend viele Waffen sieht.

Für Raucher·innen: Nehmt euch Kippen mit nach Amsterdam. Die Packung kostet hier 16 Euro, wenn man überhaupt welche zum Verkauf findet. So oder so will man in Holland eigentlich nicht mehr, dass Leute rauchen, die ganze Infrastruktur fehlt, an den öffentlichen Mülleimer gibt es keine Aschenbecher. Das Land ist merkwürdig reglementiert, vieles läuft per Check-in, Check-out, meist ohne Überwachungspersonal, das machen wohl die Daten.

Mein Wochenende in Amsterdam war trotzdem großartig. Das Hostel lag ungeplant oder von mir verplant im Rotlichtviertel, das war definitiv interessant. Die Unterkünfte waren Ende September unglaublich teuer und lagen alle bei mindestens 250 Euro. Da ich auf dem Sprung war und nur ein Bett brauchte, habe ich mich nach Hostels umgesehen. Die meisten Hostels in Amsterdam haben tatsächlich eine Altersbeschränkung von mindestens 18 bis höchstens 40 Jahre. Für meines zahlte ich schließlich 100 Euro für ein Bett im 12er Schlafsaal. Neben Kids, tatsächlich sehr klischeebeladen hauptsächlich pubertierenden Jungs, war ein älterer Italiener im Zimmer, der zu jeder frühmorgendlichen oder spätnächtlichen Zeit am Gemeinschaftstisch saß und Gras verkaufte. Im Rotlichtviertel ist auch eine Chinatown, seit über hundert Jahren die älteste auf dem europäischen Festland.

Wer im Eck ist, sehe sich den buddhistischen He Hua Tempel 荷華寺 an, geöffnet Di–Sa: 13–15:30 Uhr.

Chinatown.

Gallery Mai ist die Galerie des Hotel Mai und zeigte Bob van Dijk: Neuro-disnie, 6.9.–19.10.2024.

Nee, Nee / Nee, Ja / Nee, Nee …

Erinnern natürlich an Beuys Tonaufnahme, geweldig.

Het Scheepvaarthuis, das Schifffahrtshaus, von 1913.

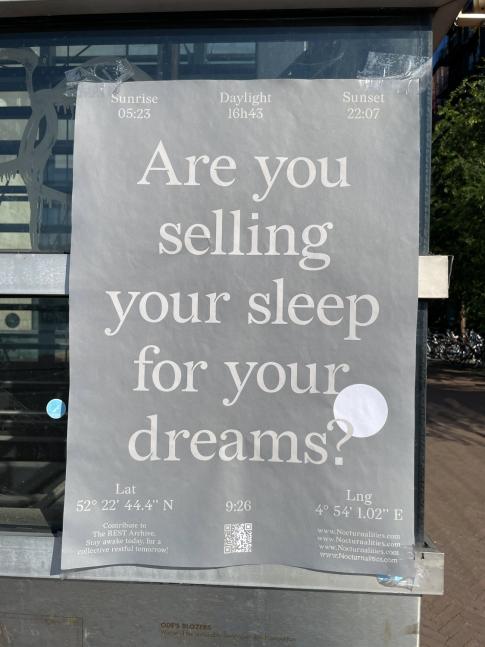

Ode’s Blozers: Are you selling your sleep for your dreams?

Aufruf: „Contribute to the Rest Archive. Stay awake today, for a collective restful tomorrow!“, von Nocturnalities: Bargaining Beyond Rest, laut Website „an artistic research project that aims to contextualize rest, exhaustion, anxiety and precarity in cultural labour, knowledge production and intimate strategies of care in the art world through publication, online Rest Archive and public programme“.

Anne Verheij aka Anne · (sprich: Annepoint): Diksap | Lemonade. 135x140x20cm, acrylic and HPL sheet, 2024. #TeKijkGezet 13de editie.

Text dazu: „Make it sweeter / Without addiction / Without system / With insight / With courage“.

Ebd.

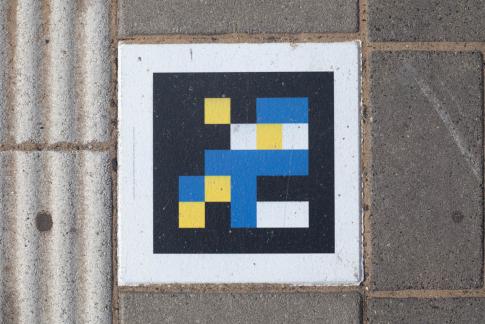

Metrostation Nieuwmarkt.

Text: „How to Amsterdam: No smoking cannabis in public. €100 fine“.

Die Coffeeshopszene floriert auf jeden Fall. Aber man darf nur in den Shops rauchen, draußen oder auch gemütlich an einem Kanal ist eigentlich verboten, geht aber unauffällig. In den Coffeeshops selbst gibts keinen Alkohol und es dürfen auch keine Zigaretten geraucht werden, so viel zu den ganzen Regularien. Ich war auf dem Rückweg von der Unseen, s. u., zum Bahnhof im Popeye und fand die Inhaberin ganz wundervoll. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal legal in einer Nachricht, geschweige denn auf meinem Blog schreiben kann, Gras mitgenommen zu haben (seit Frühjahr 2024 gilt für Deutschland, s. o. unter Berlin: „It’s legal“).

Johan Polet: The Monument from Ferdinand Domela Nieuwenhuis with Relief from Prometheus. Bronze, 1931. Am Ostende vom Westerpark.

Gebäude genau gegenüber am Nassauplein.

Ronald Tolman und Liesbeth Pallesen: Man op kruk en Abstract ornament. 1986. Im Westerpark.

Ebd., Detail.

O. A.

Ich war auf dem Weg zur Fotomesse Unseen, mit 65 Galerien, in der Westergasfabriek, 19.–22.9.2024.

Installationsansicht.

Quintus Glerum: Stuck in Infinity. Mixed technical media, 2024. Josilda da Conceição Gallery, Amsterdam.

Joost Vandebrug: Moment | Time. Detail, 8 screen video installation, 2024. Bildhalle, Zurich, Amsterdam.

Willem van den Hoed: Where in 5. 27,3x39,7cm (excl. frame), inkjet, diasec, ed. of 10, 2024. Galerie Roger Katwijk, Amsterdam.

Jackie Mulder: Thought Trails #378. 203x100cm, mesh, eco cotton canvas, o. J. Janknegt Gallery, Laren.

Ebd., Detail.

Lynne Leegte: Ocean. Detail, 65x96cm, dye sublimation on metal, ed. of 6 with 1 AP, 2024. Janknegt Gallery, Laren.

Yasuo Kiyonaga: (Links:) Real 13. 83,9x58,9cm. (Rechts): Real 01. 101,8x71,6cm. Beide: Digital pigment print on wooden board, ed. unique, 2021. Gallery Japanesque, Paris.

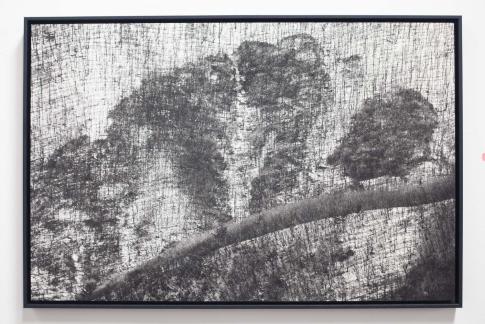

Gregor Törzs: À la couleur – Autum in Venlore 1–3. Pigment print on 18g Gampi paper, 2022. Persiehl & Heine Galerie für Fotografie, Hamburg.

Sarah Moon: 12345 white. Silver gelatine print, 2008. Persiehl & Heine Galerie für Fotografie, Hamburg.

Installationsansicht, Migrant Bird Space, Berlin.

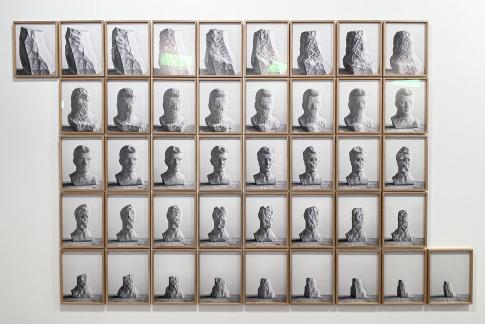

Tamás Dezső: Variations on the Self. Dimensions variable, 220x305cm, archival pigment prints, Carrara marble, 2018–22. Einspach & Czapolai Fine Art, Budapest.

Cho Myung-Hwan: K-Mountain-Mountain of Snow. 60x40cm, pigment print on Durix Korean paper, 2018/ 2024. AB Gallery, Seoul.

Brooke DiDonato (v. l. n. r.): Am I Doing This Right. / Neither Here Not There. / It Can’t Be Helped. Alle: 60x50cm, inkjetprint on Hahnemühlepaper, o. J. Galerie Wilms, Venlo.

Kim Boske (links): Untitled 3 (Flower). 100x150cm, inkjet in artist frame, ed. of 7 with 2 AP, 2024. Flat // Land, Amsterdam.

Gert Jan Kocken: Madonna with Child, Geneva, 1535 / Inkjet on Fine Art Baryta, 2007. Depth of Field, Amsterdam.

Ein kleiner Sprung brachte mich noch nach Haarlem, keine zwanzig Zugminuten vor den Toren Amsterdams.

Der Bahnhof von Haarlem – Szenen für „Ocean’s Twelve“ (2004) wurden hier geschossen.

Ein paar Stichpunkte zu Haarlem in Steno:

– Mit knapp 170 000 Einwohner·innen die fünftgrößte Stadt der Niederlande, nach Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht.

– Seit 1245 mit Stadtrechten.

– Im Spätmittelalter: Textilherstellung, Schiffbau, Bierbrauerei; später wichtige Buchdruckstadt; die älteste Tageszeitung von 1656 wird weiterhin gedruckt.

– Gilt als Stadt der Schriftsteller·innen.

– 1658 gründete der Holländer Petrus Stuyvesant Nieuw Haarlem an der Ostküste Nordamerikas, das später als Bezirk Harlem Teil von New York wurde.

– Sitz von zwei katholischen Bischöfen, einem des altkatholischen Bistums Haarlem und einem des römisch-katholischen Bistums Haarlem-Amsterdam.

Hier kann man gut im eigenen Bötchen durch die Kanäle tuckern, mit bestem Dank an Nicole und Sanders, Mamie und Thorny.

Kathedrale basiliek Sint Bavo, die St.-Bavo-Kathedrale.

Ebd.

Stadsschouwburg, das Stadttheater.

Ebd.

Teylers Museum für Natur- und Technikgeschichte.

Raymond Spierings: Voet van Mercurius | Merkurs Fuß. Skulptur, 1977. An der Gravestenenbrug, der Gravestenen Brücke.

Dora Dolz: Pagode Catalana. Keramik, Beton, Stuck, Terrazzo, 1978. An der Spaarne.

De Hallen Haarlem am Grote Markt, einer der beiden Standorte des Frans Hals Museums.

Kees Verkade (1941–2020): Malle Babbe. 1973.

Eric Claus (*1936): Steekspel op 't Haarlems Sant. 1965.

De Grote of Sint-Bavokerk, St.-Bavo-Kirche (nicht zu verwechseln mit der Kathedrale oben) am Grote Markt.

Ebd. Bezielende Ontmoetingen | Inspirierende Begegnungen mit Matthijs Wils, 21.9.–14.12.2024, o. A.

Michel van Overbeeke: Vrede en verdraagzaamheid, 2008.

Noch mehr? Meine eigentliche Sommerreise 2024 ging in die Schweiz und nach Südfrankreich.

Tags für diesen Beitrag 这篇文章的标签: Unterwegs 路上, Reise 专程, Deutschland 德国, Ausstellung 展览, Gegenwart 当代, Vergangenes 古代, Bildende Kunst 美术, Bücher 书籍

... comment